L’identité d’un peuple s’enracine dans la nature humaine elle-même. L’homme ne parvient à réaliser pleinement son potentiel rationnel qu’au sein d’une cité politique, où les lois soutiennent et orientent son action. De ce fait, les peuples se constituent autour de lois et de coutumes qui aspirent au juste afin de rendre possible la vie sociale. Ces coutumes et ces lois trouvent leur source dans la loi naturelle, principe universel et fondement des législations particulières qui, au fil du temps, façonnent l’identité propre à chaque peuple. Parce qu’elle découle de cette loi immuable, la diversité des peuples doit être considérée comme un bien voulu par Dieu, chacun d’eux reflétant, à sa manière, une parcelle des perfections divines. Ainsi, la légitimité politique s’établit lorsque le souverain gouverne conformément à la loi naturelle, devenant ministre de Dieu et gardien du bien commun. En unissant les peuples sous des lois justes, tout en respectant leurs identités particulières, le gouvernement légitime assure à la fois la cohérence de l’ensemble et la préservation durable de chaque tradition. Comme le souligne Blanc de Saint-Bonnet : « La légitimité des rois est l’anneau par lequel les nations se rattachent à Dieu pour demeurer vivantes et honorées. » [La Rédaction.]

Table des matières

Introduction de Vive le Roy

Première partie d’une étude sur l’identité réalisée sur trois articles :

1re partie : Identité et légitimité.

2e partie : L’identité à l’épreuve de la modernité.

3e partie : L’identité instrument des néo-païens pour séduire les catholiques.

Le dictionnaire Le Littré définit l’identité comme la « qualité qui fait qu’une chose est la même qu’une autre, que deux ou plusieurs choses n’en sont qu’une1. » Appliquée à un peuple, l’identité suppose donc que ses membres présentent des caractéristiques communes permettant précisément de les identifier. Personne ne niera que l’identité d’un peuple est influencée par divers facteurs comme les facteurs biologiques, géographiques, culturels, linguistiques, religieux… Cependant est-ce suffisant pour expliquer l’extraordinaire diversité des peuples ? La réflexion traditionnelle apporte une explication d’une grande richesse fondée sur une identité essentielle partagée par tous les hommes, celle de la nature humaine. Aussi, Pour comprendre ce qui constitue l’identité d’un peuple, nous devons d’abord préciser ce qui caractérise l’espèce humaine.

Un fondement anthropologique : l’homme, animal rationnel et politique

Avant de plonger dans les complexités de l’identité collective, il est essentiel de comprendre les fondements de ce qui définit l’humanité elle-même. En explorant la nature humaine, nous pouvons mieux saisir comment les sociétés et les peuples se forment et évoluent.

Pour distinguer l’homme des autres animaux Aristote (384-322 av. J.-C.) en donne une définition métaphysique2 :

De tous les animaux, seul l’homme possède le logos3. [Logos est un mot grec souvent traduit par « raison » ou « parole.]

Cependant, cette définition est insuffisante, car l’homme ne parvient à réaliser sa nature rationnelle qu’au terme d’une longue éducation, au sein de sociétés humaines, dont seulement deux relèvent directement de la nature humaine : la famille et la cité politique. Aristote précise alors :

La nature ne fait rien en vain ; or, seul d’entre les animaux, l’homme a la parole (logos). Sans doute les sons de la voix (phoné) expriment-ils la douleur et le plaisir ; aussi la trouve-t-on chez les animaux en général : leur nature leur permet seulement de ressentir la douleur et le plaisir et de se les manifester entre eux. Mais la parole, elle, est faite pour exprimer l’utile et le nuisible et, par suite, aussi le juste et l’injuste. Tel est, en effet, le caractère distinctif de l’homme en face de tous les autres animaux : seul il perçoit le bien et le mal, le juste et l’injuste, et les autres valeurs ; or c’est la possession commune de ces valeurs qui fait la famille et la cité3.

À la définition de l’homme comme animal rationnel dans l’ordre de l’ÊTRE (ou ordre métaphysique), on doit donc ajouter une définition complémentaire dans l’ordre moral de la communication avec ses semblables, ou ordre de l’AGIR : l’homme est un animal politique.

La citation précédente suggère que la diversité des sociétés humaines — ou la multiplicité des peuples — serait due aux « valeurs » que celles-ci transmettent, et donc, in fine, aux lois en tant qu’elles exposent le juste à atteindre et interdisent l’injuste en l’explicitant. Examinons à présent cette hypothèse.

Peuple, identité collective et patrie

Ayant établi que l’homme est un animal à la fois rationnel et politique, nous pouvons maintenant examiner comment ces caractéristiques se manifestent dans la formation des peuples et de leurs identités collectives. Pour définir le mot peuple, saint Thomas d’Aquin (1225-1274) cite saint Augustin (354-430), lequel reprend la définition du jurisconsulte romain Cicéron (106-43 av. J.-C.) :

C’est la multitude rassemblée par les liens de l’unité de droit et de la communauté d’intérêts4.

Cicéron met en lumière que l’unité d’un peuple repose sur le droit commun et l’intérêt partagé anticipant la notion d’identité collective comme construction juridique et sociale. Cette conception perdure jusqu’au XVIIIe siècle, et le Nouveau dictionnaire de l’Académie françoise dédié au Roy de 1718 continue de lier le mot peuple au droit :

Peuple : Multitude d’hommes d’un même pays, qui vivent sous les mêmes lois5.

Ainsi, selon les définitions précédentes, l’identité d’un peuple proviendrait principalement des coutumes et des lois qui, au cours des siècles, façonnent des comportements et génèrent des traits communs identifiables par un observateur extérieur.

Cette conception peut être illustrée par la similitude entre l’identité d’une famille et l’identité d’un peuple. En effet, outre la transmission de caractères biologiques, la famille développe surtout son identité propre à travers les règles établies par les parents. Aussi, tout comme les jeunes époux peuvent rencontrer des difficultés à concilier leurs traditions familiales respectives, les peuples amenés par l’histoire à vivre ensemble, doivent naviguer entre leurs diverses coutumes et lois. L’historien médiéviste Jean-François Lemarignier (1908-1980) rapporte qu’au VIIIe siècle, sous la monarchie mérovingienne, différents peuples cohabitent dans le Royaume — Gallo-Romains, Burgondes, Wisigoths, Francs-Saliens, etc. — ; situation qui rend l’exercice de la justice particulièrement complexe. Lorsqu’un plaignant ou un justiciable se présente devant le tribunal, le juge commence toujours par lui demander :

Sous quelle loi vis-tu6 ?

Cette question résume la réalité de la personnalité des lois, où la justice s’adapte à l’identité juridique de chacun des peuples réunis sous une même autorité politique par les aléas de l’histoire.

Un autre exemple, pour illustrer les liens entre l’identité d’un peuple et ses lois, est celui rapporté par saint Thomas citant Aristote dans le De regno. Il y est souligné le risque de corruption de l’unité des mœurs d’une cité par la présence de marchands étrangers :

La fréquentation des étrangers corrompt le plus souvent les mœurs des citoyens, selon l’enseignement d’Aristote dans sa Politique : parce qu’il doit nécessairement arriver que des étrangers élevés sous des lois et des coutumes différentes, agissent, dans beaucoup de cas, autrement que l’exigent les mœurs des citoyens, et ainsi, tandis que les citoyens sont poussés par l’exemple à agir d’une façon semblable, la vie de la cité en est troublée. (Pol., lib. VII, cap. V, 3)7.

Enfin, l’expérience de Louis de Bonald (1754-1840) — qui doit émigrer six ans lors de la Révolution française et ne reconnaît plus sa patrie à son retour — le conduit jusqu’à identifier patrie et lois :

Le sol n’est pas la patrie de l’homme civilisé ; il n’est pas même celle du sauvage, qui se croit toujours dans sa patrie lorsqu’il emporte avec lui les ossements de ses pères. Le sol n’est la patrie que de l’animal ; et pour les renards et les ours, la patrie est leur tanière. Pour l’homme en société publique, le sol qu’il cultive n’est pas plus la patrie, que pour l’homme domestique la maison qu’il habite n’est la famille.

L’homme civilisé ne voit la patrie que dans les lois qui régissent la société, dans l’ordre qui y règne, dans les pouvoirs qui la gouvernent, dans la religion qu’on y professe, et pour lui son pays peut n’être pas toujours sa patrie. Je le répète : l’ordre entre les hommes constitue la société, vraie et seule patrie de l’homme civilisé8.

Ainsi l’identité d’un peuple provient-elle principalement des lois sous lesquelles il vit, des institutions politiques qui les font et de la religion qui les inspire. Le système juridique et la cohérence de ses lois amènent ce peuple à percevoir d’une manière toute particulière « le bien et le mal, le juste et l’injuste, et les autres valeurs », dont parlait Aristote.

Mais, s’il en est ainsi, si les valeurs transmises par les lois forgent chez les peuples des conceptions différentes du monde, sont-ils condamnés à ne jamais se comprendre, à se percevoir mutuellement comme des barbares ? Existe-t-il d’ailleurs une mesure pour établir qu’une législation qui fait un peuple est plus ou moins civilisée ?

La loi naturelle, origine des lois dans la société traditionnelle

La loi est principalement tirée de la coutume

Dans les sociétés traditionnelles d’avant 1789, stables et non gouvernées par un tyran, la loi est principalement tirée de la coutume, laquelle est une adaptation locale d’une nécessité universelle de nature nous explique Cicéron :

L’origine première du droit est œuvre de nature ; puis certaines dispositions passent en coutumes, la raison les jugeant utiles ; enfin ce que la nature avait établi et que la coutume avait confirmé, la crainte et la sainteté des lois l’ont sanctionné9.

La coutume peut émerger d’une adaptation locale des nécessités de la vie humaine aux conditions environnementales spécifiques qui s’imposent aux habitants. Les sociétés actuelles ont encore recours à de telles dispositions de bon sens. Par exemple, les Émirats arabes unis et le Qatar ont interdit le travail en extérieur aux heures les plus chaudes (généralement de 12h30 à 15h00) pendant les mois d’été (juin à septembre). De lourdes amendes sont prévues en cas d’infraction.

Plus généralement, dans les sociétés traditionnelles, la coutume est aussi une solution particulière qui répond à l’impératif de la vie en société politique propre à l’espèce humaine (cette œuvre de nature dont parle Cicéron). Or, les règles essentielles qui rendent possible la vie sociale constituent ce que l’on appelle la loi naturelle.

La loi naturelle, ou loi de droite raison

Accessible à la seule raison, indépendamment de toute révélation, la loi naturelle définit le plus universellement « le bien et le mal, le juste et l’injuste » : ne pas tuer, ne pas voler, ne pas commettre d’adultère, ne pas mentir, honorer ses parents, rendre un culte au Créateur… Un demi-siècle avant la naissance du Christ, Cicéron dit à ce propos :

Il est une loi véritable, la droite raison, conforme à la nature, universelle, immuable, éternelle dont les ordres invitent au devoir, dont les prohibitions éloignent du mal.

– Soit qu’elle commande, soit qu’elle défende, ses paroles ne sont ni vaines auprès des bons, ni puissantes sur les méchants.

– Cette loi ne saurait être contredite par une autre, ni rapportée en quelque partie, ni abrogée tout entière.

– Ni le sénat, ni le peuple ne peuvent nous délier de l’obéissance à cette loi.

– Elle n’a pas besoin d’un nouvel interprète, ou d’un organe nouveau.

– Elle ne sera pas autre dans Rome, autre dans Athènes ; elle ne sera pas autre demain qu’aujourd’hui : mais, dans toutes les nations et dans tous les temps, cette loi régnera toujours, une, éternelle, impérissable ; et le guide commun, le roi de toutes les créatures, Dieu même donne la naissance, la sanction et la publicité à cette loi, que l’homme ne peut méconnaître, sans se fuir lui-même, sans renier sa nature, et par cela seul, sans subir les plus dures expiations, eût-il évité d’ailleurs tout ce qu’on appelle supplice10.

Saint Thomas d’Aquin explicite la loi naturelle (ou loi de raison pratique) :

Le principe premier, pour la raison pratique, est celui qui se base sur la notion de bien, à savoir qu’il faut faire et rechercher le bien et éviter le mal. Tel est le premier précepte de la loi. […]

L’homme se sent d’abord attiré à rechercher le bien correspondant à sa nature, en quoi il est semblable à toutes les autres substances : en ce sens que toute substance quelconque recherche la conservation de son être, selon sa nature propre.

Selon cet instinct, tout ce qui assure la conservation humaine et tout ce qui empêche le contraire de cette vie, c’est-à-dire la mort, relèvent de la loi naturelle.

En second lieu, il y a dans l’homme une inclination à rechercher certains biens plus spéciaux, conformes à la nature, qui lui est commune avec les autres animaux. Ainsi, appartient à la loi naturelle ce que l’instinct naturel apprend à tous les animaux, par exemple l’union du mâle et de la femelle, le soin des petits, etc.

En troisième lieu, on trouve dans l’homme un attrait vers le bien conforme à sa nature d’être raisonnable, qui lui est propre ; ainsi se sent-il un désir naturel de connaître la vérité sur Dieu et de vivre en société. En suite de quoi appartient à la loi naturelle tout ce qui relève de cet attrait propre : par exemple qu’il évite l’ignorance, ou ne fasse pas de tort à son prochain avec lequel il doit entretenir des rapports, et en général toute autre prescription de ce genre11.

Ainsi, dans les sociétés traditionnelles, par la voie des coutumes, la loi naturelle constitue l’origine commune des législations des différents peuples.

Quand des circonstances nouvelles se présentent, la loi de nature n’indique au législateur que des directions générales qu’il tente alors de traduire concrètement en lois positives en vue du bien commun. La recherche permanente du juste et sa traduction particulière dans le droit positif, constitue un système juridique cohérent et donne un référentiel de valeurs à un peuple qui finit par lui conférer dans le temps son identité propre.

Un exemple de législation inspirée de la loi naturelle : le Code d’Hammourabi

Le célèbre Code d’Hammurabi — roi de Mésopotamie de 1792 à 1750 av. J.C. — est l’un des plus anciens et le plus complet des codes juridiques de l’Antiquité. Il révèle une législation positive découlant de la loi naturelle :

– Le prologue du Code insiste sur la mission du roi de protéger les faibles contre les forts, ce qui traduit une préoccupation universelle pour la justice et l’équité, principes fondamentaux de la loi naturelle.

Pour faire le bonheur des hommes, El et Bel ont prononcé mon nom, à moi Hammourabi, le prince élevé, le prince ayant la crainte de Dieu, pour faire trouver le droit dans le pays, pour exterminer le méchant et le pervers, pour que le puissant n’écrase pas le faible, et pour que, comme le soleil, je reluise sur les hommes aux têtes noires, et que j’illumine le pays. Je suis Hammourabi, le Pasteur, l’élu de Bel, qui crée la richesse et l’abondance, etc… Quand Marduk m’eut envoyé pour guider les hommes, et pour faire jouir le pays de la justice, J’ai fait germer tout à l’entour le droit et l’équité, et j’ai fait que les hommes se sont sentis à l’aise dans leur peau12.

– Le Code condamne des actes tels que le vol, le meurtre, la fraude, l’adultère, etc., qui sont généralement prohibés dans la plupart des sociétés humaines, ce qui suggère une reconnaissance de normes morales partagées au-delà du contexte mésopotamien.

Si l’épouse d’un homme est prise au lit avec un autre mâle, on les liera et jettera dans l’eau, à moins que le mari ne laisse vivre sa femme, et que le roi ne laisse vivre son serviteur. (Art. 129)

Si l’épouse d’un homme, en vue d’un autre mâle, a fait tuer son mari, on mettra cette femme à la potence. (Art. 153)

Si un homme a frappé une fille d’homme libre et a fait tomber son intérieur (avorter), il payera, pour son fruit, dix šíqil d’argent. (Art. 209)

– Le fameux principe « œil pour œil, dent pour dent » (lex talionis), appliqué dans le Code, repose sur une idée de proportionnalité et de justice qui peut être interprétée comme une expression d’un sentiment naturel d’équité.

Si un homme a crevé l’œil d’un homme libre, on lui crèvera un œil. (Art. 196)

Si un homme, dans un procès, s’est levé pour un témoignage à charge, et s’il n’a pas justifié le propos qu’il a tenu, si cette cause est une cause de vie (ou de mort), cet homme est passible de mort. (Art. 3)

– Les lois du Code encadrent le commerce, la famille, la propriété, la responsabilité, etc., visant à maintenir l’ordre et la paix sociale, objectifs universels à toute organisation humaine.

Si un homme prend une épouse, et qu’elle tombe malade, s’il désire prendre une seconde femme, il ne doit pas renvoyer sa femme qui a été attaquée par ce mal, mais il doit la garder dans la maison qu’il a construite et l’entretenir aussi longtemps qu’elle vivra13. (Art. 148)

Quiconque entrepose du grain chez quelqu’un d’autre, le paye en grain au taux de 5 pour 300 l’an. (Art. 121)

De la résistance à opposer aux lois non conformes à la loi naturelle

Quelle que soit la société, la loi naturelle est un objectif plus ou moins réalisé :

– La traduction de la loi naturelle en loi positive résulte d’une intervention humaine et peut donc se révéler plus ou moins heureuse, tant dans sa teneur que dans le temps, si les circonstances changent.

– Le législateur peut aussi, de manière tyrannique, établir une loi qui viole la loi naturelle et brouille alors la perception du bien et du mal de son peuple.

– Enfin, certaines coutumes peuvent ne pas dériver de la loi naturelle, voire s’y opposer (on pense par exemple à la coutume de l’excision).

Logiquement, seules les lois humaines conformes à la loi naturelle obligent en conscience précise saint Thomas d’Aquin :

Toute loi portée par les hommes n’a valeur de loi que dans la mesure où elle dérive de la loi de nature. Si elle dévie, en quelque point, de la loi naturelle, ce n’est déjà plus une loi, mais une corruption de la loi14.

Plus encore ! Il est juste de résister à une loi humaine inique, à l’exemple d’Antigone — l’héroïne du tragédien grec Sophocle (495-406 av. J.-C.) — qui enfreint l’ordre du tyran Créon :

CRÉON — Ainsi tu as osé passer outre à ma loi ?

ANTIGONE — Oui, car ce n’est pas Zeus qui l’avait proclamée ! Ce n’est pas la Justice, assise aux côtés des dieux infernaux ; non, ce ne sont pas là les lois qu’ils ont jamais fixées aux hommes, et je ne pensais pas que tes défenses à toi fussent assez puissantes pour permettre à un mortel de passer outre à d’autres lois, aux lois non écrites, inébranlables, des dieux ! Elles ne datent, celles-là, ni d’aujourd’hui ni d’hier, et nul ne sait le jour où elles ont paru. Ces lois-là, pouvais-je donc, par crainte de qui que ce fût, m’exposer à leur vengeance chez les dieux15 ?

Et Aristote (384-322 av. J.C.) justifie l’attitude d’Antigone :

Il y a une justice et une injustice dont tous les hommes ont comme une divination et dont le sentiment leur est naturel et commun, même quand il n’existe entre eux aucune communauté ni aucun contrat ; c’est évidemment, par exemple, ce dont parle l’Antigone de Sophocle, quand elle affirme qu’il était juste d’enfreindre la défense et d’ensevelir Polynice ; car c’était là un droit naturel : « Loi qui n’est ni d’aujourd’hui ni d’hier, qui est éternelle et dont personne ne connaît l’origine. »

C’est aussi celle dont Empédocle s’autorise pour interdire de tuer un être animé ; car on ne peut prétendre que cet acte soit juste pour certains, et ne le soit pas pour d’autres : « Mais la loi universelle s’étend en tous sens, à travers l’éther qui règne au loin et aussi la terre immense. »16

Le droit naturel est évidemment soutenu par les autorités catholiques, à l’instar de Pie XI qui déclare dans son encyclique contre le nazisme :

C’est d’après les commandements de ce droit de nature, que tout droit positif, de quelque législateur qu’il vienne, peut être apprécié dans son contenu moral et, par là même, dans l’autorité qu’il a d’obliger en conscience. Des lois humaines qui sont en contradiction insoluble avec le droit naturel sont marquées d’un vice originel qu’aucune contrainte, aucun déploiement extérieur de puissance ne peut guérir17.

La réflexion précédente révèle l’importance du rôle du législateur, à la fois gardien des lois qui définissent l’identité du peuple et artisan de nouvelles lois visant le juste aux gré des circonstances changeantes. Quelles sont alors les solutions que les sociétés traditionnelles développent pour préserver les peuples de l’arbitraire du pouvoir politique ?

Légitimité et loi naturelle

Est légal ce qui est conforme à la loi. Est légitime ce qui est conforme à la loi juste. Au sens strict, est donc légitime ce qui est conforme aux nécessités de nature, à la loi naturelle.

La légitimité établit la transcendance : elle relie à Dieu

Dans les sections précédentes, nous avons vu qu’Antigone évoque la crainte de ne pas se conformer aux « lois non écrites, inébranlables, des dieux » et qu’Hammourabi se déclare « le prince ayant la crainte de Dieu ». C’est avec ce rapport à la loi naturelle et divine que Bonald définit le pouvoir légitime :

Le pouvoir d’un père sur ses enfants, d’un maître sur ses domestiques, est aussi un pouvoir divin, parce qu’il est fondé sur la nature, et qu’ils sont l’un et l’autre un pouvoir légitime et naturel. Ainsi, dans ce sens, tout ce qui est légitime est divin, puisque la légitimité n’est que la conformité aux lois dont Dieu est l’auteur18.

Mgr de Ségur le confirme dans des termes quasi similaires :

Légitime, c’est-à-dire conforme à la loi de Dieu et aux traditions du pays19.

Roi ministre de Dieu et Roi de droit divin

S’il légifère selon la loi naturelle, le souverain devient autorité, mot dont la racine indo-européenne aug signifie augmenter, élever, faire croître.

À l’instar des grands penseurs de la tradition occidentale, la sagesse chinoise ancienne pose aussi le souci moral du prince comme fondement de la légitimité de son gouvernement. Ainsi, Confucius (551–479 av. J.-C.), dans le traité du Ta Hio, enseigne :

La loi de la grande Étude (Ta Hio), ou de la philosophie pratique, consiste à développer et remettre en lumière le principe lumineux de la raison que nous avons reçu du ciel, à renouveler les hommes, et à placer sa destination définitive dans la perfection, ou le souverain bien. […]

– Les principes des actions étant pénétrés et approfondis, les connaissances morales parviennent ensuite à leur dernier degré de perfection ;

– les connaissances morales étant parvenues à leur dernier degré de perfection, les intentions sont ensuite rendues pures et sincères ;

– les intentions étant rendues pures et sincères, l’âme se pénètre ensuite de probité et de droiture ;

– l’âme étant pénétrée de probité et de droiture, la personne est ensuite corrigée et améliorée ;

– la personne étant corrigée et améliorée, la famille est ensuite bien dirigée ;

– la famille étant bien dirigée, le royaume est ensuite bien gouverné ;

– le royaume étant bien gouverné, le monde ensuite jouit de la paix et de la bonne harmonie.Depuis l’homme le plus élevé en dignité, jusqu’au plus humble et plus obscur, devoir égal pour tous : corriger et améliorer sa personne ; ou le perfectionnement de soi-même est la base fondamentale de tout progrès et de tout développement moral20.

Ce passage illustre combien le principe de légitimité constitue un invariant transcendant les civilisations : En rappelant le juste et l’injuste dans ses lois, l’autorité élève en effet les hommes, elle les aide à accomplir leur nature d’animal rationnel et politique, ce qui est la volonté du Créateur. Tant dans la famille que dans la cité, l’autorité est tenue de légiférer selon la droite raison pour apporter au monde « la paix et la bonne harmonie ».

Pour cette raison, le souverain est bien le ministre de Dieu, comme le souligne saint Paul dans son Épître aux Romains (XIII, 2-4.) :

Car les magistrats ne sont point à redouter pour les bonnes actions, mais pour les mauvaises. Veux-tu ne pas craindre l’autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation ; car le prince est pour toi ministre de Dieu pour le bien. Mais si tu fais le mal, crains ; car ce n’est pas en vain qu’il porte l’épée, étant ministre de Dieu pour tirer vengeance de celui qui fait le mal, et le punir.

Chose remarquable, saint Paul écrit ce texte alors que l’empereur n’est pas chrétien et qu’il est même persécuteur. Cependant la nécessité d’une autorité politique est une donnée de nature sans laquelle la société n’existe pas.

Dans la société traditionnelle, la légitimité du pouvoir royal découle donc de l’autorité divine, et quand le roi reconnaît que ses lois doivent être conformes à la loi naturelle dont Dieu est l’Auteur, on parle de droit divin. Mgr Freppel résume ainsi la pensée de Bossuet sur le droit divin des rois :

Je crois donc, Messieurs, sans faire la moindre violence au texte, pouvoir résumer en deux mots toute la théorie de Bossuet sur le droit divin des rois.

Le pouvoir vient de Dieu, en ce sens que la majesté royale est un écoulement de la majesté divine ; ce qui d’abord est la doctrine de saint Paul, ce qui de plus ne me semble pas pouvoir être nié par quiconque admet l’existence de Dieu comme source et principe suprême de tout droit […]

D’où il suit que le droit divin des rois, comme l’entend Bossuet, devient je ne dirai pas même une vérité chrétienne, mais un principe de sens commun21.

Cette conception du droit divin du souverain — en tant qu’il pratique la justice réclamée par Dieu — est très analogue au « mandat du ciel » de Tseng-Tseu (Ve siècle av. J.-C), disciple et commentateur de Confucius :

Le Khang-kao dit : « Le mandat du ciel qui donne la souveraineté à un homme, ne la lui confère pas pour toujours. » Ce qui signifie qu’en pratiquant le bien ou la justice, on l’obtient ; et qu’en pratiquant le mal ou l’injustice, on le perd22.

Une jeune femme, qui découvrait cette notion cruciale de légitimité politique, eut ce mot lumineux : « La légitimité, c’est la royauté sous le regard de Dieu. »

La légitimité réalise l’unité harmonieuse du (des) peuple(s)

La légitimité, enracinée dans la loi naturelle, ne se contente pas de justifier l’autorité ; elle joue également un rôle crucial dans l’unification et l’harmonisation des peuples sous un même gouvernement.

L’unité « du » peuple par le roi légitime

Le jurisconsulte Jean Bodin (1530-1596) loue cette monarchie traditionnelle dont la justification et la finalité consistent précisément à légiférer selon la loi naturelle du Créateur que le monarque doit craindre. Il s’ensuit pour la société une unité harmonieuse en une véritable amitié politique :

C’est donc la vraie marque de la Monarchie Royale, quand le Prince se rend aussi doux, et ployable aux lois de nature, qu’il désire ses sujets lui être obéissants. Ce qu’il fera, s’il craint Dieu surtout, s’il est pitoyable aux affligés, prudent aux entreprises, hardi aux exploits, modeste en prospérité, constant en adversité, ferme en sa parole, sage en son conseil, soigneux des sujets, secourable aux amis, terrible aux ennemis, courtois aux gens de bien, effroyable aux méchants, et juste envers tous.

Si donc les sujets obéissent aux lois du Roi, et le Roi aux lois de nature, la loi d’une part et d’autre sera maîtresse, ou bien, comme dit Pindare, Reine.

Car il s’ensuivra une amitié mutuelle du Roi envers les sujets, et l’obéissance des sujets envers le Roi, avec une très plaisante et douce harmonie des uns avec les autres, et de tous avec le Roi. C’est pourquoi cette Monarchie se doit appeler royale et légitime23.

En France, le bien commun de l’unité du Royaume sous l’autorité du roi est pérennisé grâce aux Règles de succession. Ces Lois Fondamentales du Royaume désignent clairement le successeur et assurent la continuité de la Couronne. Jean Bodin explique :

Il est certain que le Roi ne meurt jamais, comme l’on dit, [mais] sitôt que l’un est décédé, le plus proche mâle de son estoc est saisi du Royaume, et en possession [de celui-ci] auparavant qu’il soit couronné, et n’est point déféré par succession paternelle, mais bien en vertu de la loi du Royaume24.

En ôtant du choix humain la désignation du roi, les Règles de succession épargnent au Pays bien des intrigues et des coteries. Ces Lois n’ont pas été pensées a priori à la manière moderne, mais elles sont issues de la coutume : une difficulté de succession survient ? On interroge la coutume et la solution adoptée devient une règle, avec cette contrainte : la nouvelle règle ne saurait contredire les autres. Issues de la coutume, elles dérivent donc de la Loi naturelle. Les bénéfices des Règles de succession de France ont été si importants que les Français y voyaient un véritable cadeau de la Providence, à l’instar du ministre Jean-Baptiste Colbert de Torcy (1665-1746) :

Suivant ces lois, le prince le plus proche de la couronne en est héritier nécessaire… il succède, non comme héritier, mais comme le monarque du royaume… par le seul droit de sa naissance. Il n’est redevable de la couronne ni au testament de son prédécesseur, ni à aucun édit, ni a aucun décret, ni enfin à la libéralité de personne, mais à la loi. Cette loi est regardée comme l’ouvrage de celui qui a établi toutes les monarchies, et nous sommes persuadés, en France, que Dieu seul la peut abolir25.

Ainsi, une législation conforme à la loi de nature, non seulement ne violente pas le peuple, mais l’élève, réalise son unité et lui confère une identité.

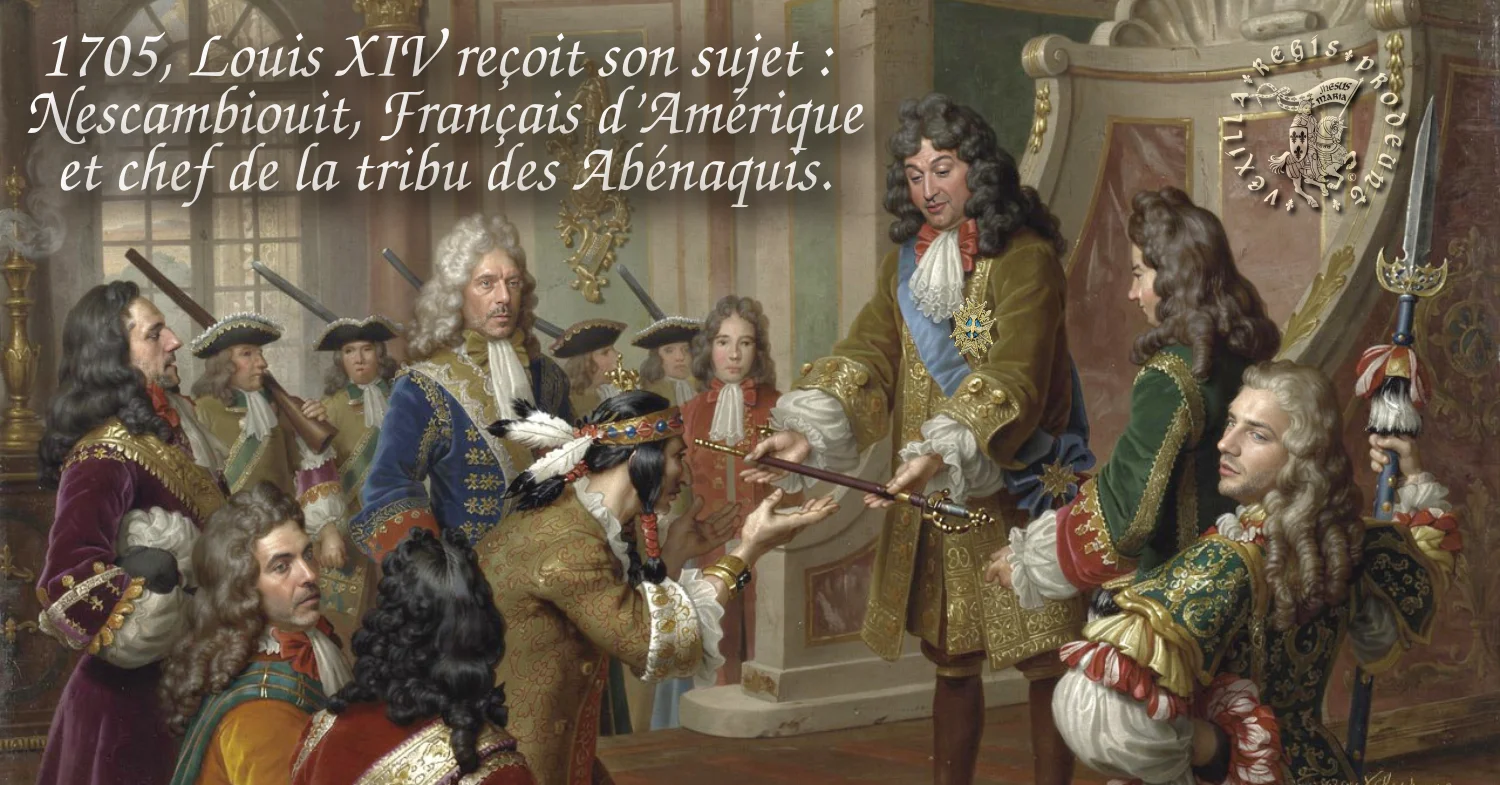

L’unité « des » peuples par le roi légitime

Par ailleurs, les monarchies traditionnelles sont amenées à fédérer des peuples très différents sous leur autorité. Aussi, une des sources de légitimité du roi est le respect des identités de ces peuples en garantissant à chacun la conservation de ses lois propres, héritées de leurs coutumes, souvent appelées privilèges [du latin privus (privé, particulier) et lex, legis (loi)].

Quand le Franc Clovis reçoit le baptême, il montre aux autres peuples (Gallo-Romains, Wisigoths, Burgondes… ) qu’il se soumet à une loi supérieure à la sienne, celle de Dieu Lui-même. Il assoit ainsi sa légitimité, en offrant cette garantie que son objectif est le juste, et que son gouvernement ne sera pas arbitraire. Ce message est tellement important qu’il est repris dans le serment du sacre sous les Carolingiens et les Capétiens, où le roi prête serment à Jésus-Christ, Verbe de Dieu, vrai Dieu et vrai homme, Roi des rois :

Je promets au nom de Jésus-Christ au peuple chrétien à moi sujet ces choses :

– Premièrement que tout le peuple chrétien garderai, et à l’Église de Dieu en tout temps la vraie paix.

– Aussi que je déferai toutes rapines et iniquités de tous degrés.

– Item qu’en tout jugement je commanderai équité et miséricorde, afin que Dieu clément et miséricordieux m’octroie et à vous sa miséricorde.

– Item que de bonne foi me travaillerai à mon pouvoir mettre hors de ma terre et juridiction à moi commise troubles et hérétiques ennemis de l’Église26.

Dans cet État catholique, les sujets membres d’autres communautés religieuses sont protégés par le roi en vertu du droit naturel. L’historienne Juliette Sibon rapporte, par exemple, qu’au temps de saint Louis, les juifs du Royaume de France…

… s’organisent en communautés juridiquement reconnues, cadres d’une autonomie limitée par les impératifs que définissent les pouvoirs de la société majoritaire ; mais aussi par des principes que les juifs s’imposent à eux-mêmes dans le contexte de la diaspora. Si la législation locale ou royale transcende les règlements rabbiniques, la production communautaire atteste la possibilité qu’ont les juifs de prendre part, d’une manière ou d’une autre, à la réflexion politique. Leurs représentants auprès de la société majoritaire sont d’ailleurs officiellement reconnus et ils ont le pouvoir d’infléchir les décisions politiques du moment27.

Sous le règne de saint Louis, la Flandre — la partie occidentale de la Belgique actuelle — relève du Royaume de France, tandis que la Provence est sujette du Saint-Empire. Cependant, bien qu’une province puisse changer de souverain au gré des accords et des mariages, elle conserve ses lois propres et, par conséquent, son identité.

Un roi règne en effet sur plusieurs provinces comme autant de peuples dont il reconnaît les identités propres, entre autre en préservant leurs privilèges. Ainsi, dans son discours de la Flagellation de 1766, Louis XV assume-t-il :

… le pouvoir que j’ai reçu de Dieu pour préserver mes peuples28.

Avec le temps, des peuples vivant suffisamment longtemps sous la loi d’une même dynastie finissent par présenter des traits culturels communs à l’échelle du royaume ; ils partagent alors une certaine identité. Ainsi, loin de l’uniformisation, les sociétés traditionnelles préservent de multiples identités qui sont autant de privilèges : identités des familles, des villages, des métiers, des « pays », des provinces, du Royaume.

Cependant, une identité collective n’a jamais d’existence politique formelle. Le roi reste comme la tête d’un corps dont les provinces, ainsi que les autres corps intermédiaires — corps de métier, parlements, évêchés, villes — sont les membres. Le prince, ou plus précisément sa dynastie, est le principe du pays, l’origine de son identité collective. Le souverain est non seulement le premier des Français, mais aussi le prototype du Français, et c’est tout le pays qui s’identifie à lui, et non l’inverse.

L’apport chrétien

La loi naturelle résumée dans le Décalogue

La loi naturelle est donc accessible à la seule raison indépendamment de la Révélation. Cependant, la raison humaine, blessée par le péché originel, peine souvent à retrouver tous les termes de la loi naturelle, aussi, dans l’Ancien testament, Dieu en valide-t-Il l’essentiel à Moïse sous la forme du Décalogue. Dans son Grand catéchisme, saint Pie X le rappelle :

Je suis le Seigneur ton Dieu.

1. Tu n’auras pas d’autre Dieu en ma présence.

2. Tu n’emploieras pas en vain le nom de Dieu.

3. Rappelle-toi de sanctifier les fêtes.

4. Honore ton père et ta mère.

5. Tu ne tueras pas.

6. Tu ne feras pas d’impureté.

7. Tu ne voleras pas.

8. Tu ne diras pas de faux témoignage.

9. Tu ne désireras pas la femme d’autrui.

10. Tu ne désireras pas le bien d’autrui29.

Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ — Verbe de Dieu, Messie, vrai Dieu et vrai homme —, déclare qu’il n’est pas venu abolir la Loi, mais la compléter.

Ne croyez pas que je sois venu renverser la Loi ou les Prophètes ; je ne suis pas venu renverser, mais parfaire30.

En effet, le message chrétien est plus exigeant que la simple loi naturelle :

– Aimer ses ennemis (Mat., V, 43-47.)

– Ne pas rendre le mal pour le mal (Mat., V, 38-42)

– Ne faire l’aumône, prier et jeûner que sous le regard de Dieu (Mat., VI, 1-18)

– Ne juger personne, mais se juger soi-même (Mat., VII, 1-5)

– Etc.

La pratique des sacrements, institués par le Christ et dispensés par l’Église, permet à chacun d’obtenir les grâces que nécessitent ses devoirs d’état.

Dans la monarchie française, le sacre ne confère pas la royauté, mais ce sacramental donne au roi des grâces supplémentaires pour bien gouverner.

La justification de la multiplicité des peuples

Par ailleurs, le christianisme reconnaît la multiplicité des identités distinctes des peuples comme autant de reflets des perfections divines, selon le modèle de la multiplicité énoncé par saint Thomas d’Aquin :

La distinction entre les choses ainsi que leur multiplicité proviennent de l’intention du premier agent, qui est Dieu. En effet, Dieu produit les choses dans l’être pour communiquer sa bonté aux créatures, bonté qu’elles doivent représenter. Et parce qu’une seule créature ne saurait suffire à le représenter comme il convient, il a produit des créatures multiples et diverses, afin que ce qui manque à l’une pour représenter la bonté divine soit suppléé par une autre. Ainsi la bonté qui est en Dieu sous le mode de la simplicité et de l’uniformité est-elle sous le mode de la multiplicité et de la division dans les créatures. Par conséquent l’univers entier participe de la bonté divine et la représente plus parfaitement que toute créature quelle qu’elle soit31.

La multiplicité des peuples et de leurs identités illustre l’infinité des solutions locales, tenant compte de l’environnement et de l’histoire, dans la réalisation d’une même loi naturelle et de la recherche du juste.

La multiplicité des identités est donc un bien voulu par le Créateur. A contrario, l’uniformisation massive comme négation de l’identité, ne saurait que trahir l’action de l’Ennemi.

Conclusion

L’identité d’un peuple s’enracine dans la nature humaine elle-même. L’homme ne parvient à réaliser pleinement son potentiel rationnel qu’au sein d’une cité politique, où les lois soutiennent et orientent son action. De ce fait, les peuples se constituent autour de lois et de coutumes qui aspirent au juste afin de rendre possible la vie sociale.

Ces coutumes et ces lois trouvent leur source dans la loi naturelle, principe universel et fondement des législations particulières qui, au fil du temps, façonnent l’identité propre à chaque peuple. Parce qu’elle découle de cette loi immuable, la diversité des peuples doit être considérée comme un bien voulu par Dieu, chacun d’eux reflétant, à sa manière, une parcelle des perfections divines. En ce sens, le pape Léon XIV rappelle que c’est la loi naturelle qui rend possible la véritable communication entre les peuples :

Pour avoir alors un point de référence unitaire dans l’action politique, au lieu d’exclure a priori, dans les processus décisionnels, la référence au transcendant, il convient d’y rechercher ce qui unit chacun. À cet égard, un point de référence incontournable est celui de la loi naturelle : non pas écrite de la main de l’homme, mais reconnue comme valide universellement et en tout temps, qui trouve dans la nature même sa forme la plus plausible et convaincante. Dans l’Antiquité, Cicéron en était déjà un éminent interprète, en écrivant dans De republica :

« Il est une loi véritable la droite raison conforme à la nature, immuable, éternelle, qui appelle l’homme au bien par ses commandements… [voir plus haut la citation complète] » (Cicéron, La République, III, 22).

La loi naturelle, universellement valide au-delà d’autres opinions pouvant être discutées, constitue la boussole pour légiférer et agir, notamment face aux délicates questions éthiques qui, aujourd’hui plus que par le passé, touchent le domaine de la vie personnelle et de la vie privée32.

Ainsi, la légitimité politique s’affirme lorsque le souverain gouverne conformément à la loi naturelle, devenant ministre de Dieu et gardien du bien commun. En unissant les peuples sous des lois justes tout en respectant leurs identités particulières, le gouvernement légitime assure à la fois la cohérence de l’ensemble et la préservation durable de chaque tradition. Le philosophe Blanc de Saint-Bonnet (1815-1880) résume ces principes dans une réflexion quasi mystique :

La légitimité des rois est l’anneau par lequel les nations se rattachent à Dieu pour demeurer vivantes et honorées33.

Marc Faoudel.

LIRE la seconde partie de l’étude : L’identité à l’épreuve de la modernité.

- Le Littré, tome 2, 1973.↩

- La métaphysique est la science dont l’objet est l’être.↩

- Aristote, Politique, livre I, chapitre 2, 1253 a.↩↩

- Saint Thomas d’Aquin, Somme théologique, Ia, IIæ, Question 105, article 2.↩

- Nouveau dictionnaire de la l’Académie françoise dédié au Roy, tome second, 2e édition, 1718, p. 264.↩

- Jean-François Lemarignier, La France médiévale, Armand Colin, Col. U Histoire, 2e édition, Paris, 2002, p. 49.↩

- Saint Thomas d’Aquin, De regno, Livre 2, Chapitre 3.↩

- Louis de Bonald, Œuvres complètes, « De l’émigration », tome II, Œuvres politiques (Partie II), Observations sur l’ouvrage ayant pour titre : Considérations sur les principaux évènements de la Révolution française par Mme la baronne de Staël, Éditions de la Bibliothèque universelle du clergé, Paris, 1959, p. 664.↩

- Cicéron, cité par saint Thomas d’Aquin, Somme Théologique, I-II, La loi, question 91, traduction française par M.-J. Laversin O.P., Éditions de la revue des jeunes, Société Saint Jean l’Évangéliste, Desclée et C, Paris Tournai Rome, 1935, p. 38-39.↩

- Cicéron, De republica, livre III, 17, La république de Cicéron traduite d’après un texte découvert par M. Mai, par M. Villemain de l’Académie française, Didier et C librairies-éditeurs, 1858, p. 184-185.↩

- Saint Thomas d’Aquin, Somme théologique, Ia-IIæ, La Loi, Question 94, Article 2, Conclusion, Traduction française par M.-J. Laversin, O.P., Éditions de la revue des jeunes, Société Saint Jean l’Évangéliste, Desclée et Cie, Paris Tournai Rome, 1935.↩

- Philippe Berger, Le Code d’Hammurabi, Librairie Fischbacher, Ernest Leroux éditeur, Paris, 1907, p. 21-22.↩

- Le Code d’Hammourabi, trad. V. Scheil, 2e édition, Ernest Leroux éditeur, Paris, 1904.↩

- Saint Thomas d’Aquin, Somme théologique Ia-IIæ, La loi, question 95, art. 2, Conclusion.↩

- Sophocle, Antigone, trad. P. Mazon, Budé, Éd. Les Belles Lettres, 1962, p. 93-94.↩

- Aristote, Rhétorique, livre I (tome I), chap. XIII, « Différence selon la loi naturelle ou écrite », trad. Médéric Dufour et autres, Paris, Les Belles-Lettres, 1960, p. 130.↩

- Pie XI, Encyclique contre le nazisme Mit Brennender Sorge, 14 mars 1937.↩

- Louis de Bonald, Œuvres de M. de Bonald, Mélanges littéraires, politiques et philosophiques (3e édition), Imprimerie d’Adrien le Clere et Cie, chap. « Observations sur l’ouvrage de Mme la baronne de Staël, ayant pour titre : Considérations sur les principaux événements de la révolution française », § V : « Du pouvoir absolu ; du pouvoir arbitraire ; du pouvoir divin ; de l’obéissance passive », Paris, 1852, p. 562.↩

- Mgr de Ségur, Vive le roi !, Haton éditeur, Paris, non daté, p. 13.↩

- Confucius, Doctrine de Confucius ou les quatre livres de philosophie morale et politique de la Chine, traduit du chinois par M. G. Pauthier, Librairie Garnier Frères, 1921, p. 2-3.↩

- Mgr Freppel, Bossuet et l’éloquence sacrée au XVIIe siècle, Victor Retaux et Fils libraires-éditeurs, tome 2, Paris, 1893, p. 89.↩

- Tseng-Tseu, Doctrine de Confucius… , op. cit., p. 21.↩

- Jean Bodin, Les Six Livres de la République, livre II, chap. III (De la monarchie royale), Librairie Jacques du Puys, Paris, 1577, p. 239.↩

- Jean Bodin, Les Six Livres de la République, livre I, chap. IX (De la souveraineté), op. cit., p. 153.↩

- Jean-Baptiste Colbert de Torcy, ministre de Louis XIV, Correspondance de Bolingbroke, tome ii, p. 222, cité par Th. Deryssel, Mémoire sur les droits de la maison d’Anjou à la couronne de France, Fribourg, 1885, p. 20.↩

- Les mémoires et recherches de Jean Du Tillet greffier à la Cour de Parlement à Paris, Pour Philippe de Tours, Rouen, 1578, p. 148.↩

- Juliette Sibon, Les juifs au temps de saint Louis, Albin Michel, Paris, 2017, p. 49.↩

- Remontrances du parlement de Paris au XVIIIe siècle, éd. Jules Flammermont et Maurice Tourneux, Tome II (1755-1768), Paris, Imprimerie nationale, 1895, p. 554-555.↩

- Grand catéchisme de saint Pie X.↩

- Matthieu, V, 17, Synopse des quatre évangiles, R.P. Lagrange et Lavergne, Librairie Lecoffre J. Gabalda et Cie éditeurs, Paris, 1946.↩

- Saint Thomas d’Aquin, Somme théologique, Prima pars, Question 47, Article 1 : « De la multiplicité des créatures ».↩

- Léon XIV, « Discours aux parlementaires à l’occasion du jubilé des pouvoirs publics », Salle des bénédictions, samedi 21 juin 2025. Source, Site du Vatican.↩

- Antoine Blanc de Saint-Bonnet, La Légitimité, Casterman, Paris, 1873, p. 443.↩