Afin de mesurer l’ampleur de l’évolution dans les relations entre l’autorité ecclésiastique et l’autorité politique, un panorama rétrospectif à la querelle bonifacienne s’avère indispensable. Passons, pour ainsi dire, du droit romain à l’Épître aux Romains. Trois moments historiques peuvent être distingués depuis les temps apostoliques jusqu’à la fin du XIIIe siècle : l’Époque paléochrétienne, l’Antiquité tardive et le Haut moyen-âge, l’Époque grégorienne enfin. [VLR]

Déjà paru sur viveleroy :

- Boniface VIII et Philippe le Bel : chronologie de la querelle

- Boniface VIII et Philippe le Bel : Les protagonistes et leurs argumentaires

- Boniface VIII et Philippe le Bel : Les enjeux

Table des matières

L’époque paléochrétienne (Ie-IVe siècles)

L’enseignement de Jésus-Christ

La légitimité de l’ordre temporel est affirmée de manière implicite par le Christ lorsqu’il recommande de verser l’impôt. Ne dit-il pas en effet :

Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu1.

Il ne prêche pas la révolte contre l’ordre romain, contrairement aux Zélotes. Il montre même l’exemple de sa propre soumission lors de sa condamnation par le représentant de l’Empereur, dont il ne conteste pas la validité, se bornant à rappeler à Pilate l’origine divine de son autorité :

— Pilate lui dit : « Est-ce à moi que tu ne parles pas ? Ne sais-tu pas que j’ai le pouvoir de te crucifier, et que j’ai le pouvoir de te relâcher ? »

— Jésus répondit : « Tu n’aurais sur moi aucun pouvoir, s’il ne t’avait été donné d’en haut »2.

Autrement-dit : Dieu le Fils, à la fois Roi et Prêtre, et en tant qu’homme, montre l’exemple en se soumettant à Pilate, légitime représentant de l’Empereur. De cette façon il accomplit la volonté de Dieu le Père, dont l’Empereur est le représentant temporel.

L’enseignement des apôtres

Les Apôtres saint Pierre et saint Paul, en prêchant l’obéissance à une autorité alors païenne, réaffirment cette légitimité de la cité temporelle instituée par Dieu. Tous deux donnent la raison de cette souveraineté : châtier le mal et promouvoir le bien.

Il n’y a d’autorité que par Dieu et celles qui existent ont été instituées par Dieu. Celui-là donc qui s’insurge contre l’autorité se révolte contre l’ordre divin et les rebelles attireront sur eux la condamnation […] Veux-tu ne pas avoir à craindre l’autorité, fais le bien et tu en auras des éloges, car elle est le ministre de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains. Ce n’est pas en vain qu’elle porte le glaive ; elle est le ministre de Dieu, l’instrument de sa colère contre qui commet le mal3.

Soyez donc soumis à toute institution humaine, à cause de Dieu : soit au roi, comme étant le chef ; soit aux gouverneurs envoyés par lui pour châtier les malfaiteurs et pour approuver les gens de biens […] Honorez tous les hommes ; aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi4.

Ainsi, il n’est nullement question alors de contester l’origine divine de l’autorité politique, encore moins d’en faire un attribut de l’Église exercé par délégation. Le pape Clément Ier, sous le règne de l’empereur Domitien (vers 96), incite même les chrétiens à prier pour l’empereur persécuteur.

Rendez-nous soumis à Votre nom très puissant et très excellent, à nos princes et à ceux qui gouvernent sur la terre. C’est Vous, Maître, qui leur avez donné le pouvoir de la royauté, par Votre magnifique et indicible puissance, afin que, connaissant la gloire et l’honneur que Vous leur avez départis, nous leur soyons soumis et ne contredisions pas Votre volonté. Accordez-leur, Seigneur, la santé, la paix, la concorde, la stabilité, pour qu’ils exercent sans heurts la souveraineté que Vous leur avez remise […] Dirigez, Seigneur, leurs conseils, suivant ce qui est bien, suivant ce qui est agréable à Vos yeux, afin qu’en exerçant avec piété dans la paix et la mansuétude le pouvoir que Vous leur avez donné, ils Vous trouvent propice5.

Les enseignements de Tertullien et d’Origène

En dépit des persécutions systématiques organisées par l’empereur Septime Sévère (193-211) à l’encontre des chrétiens qui refusent le culte impérial, Tertullien ne se départit pas du respect envers l’empereur, considéré

comme un homme qui occupe le second rang après Dieu et qui n’est inférieur qu’à Dieu seul6.

C’est aussi pour répondre au trouble suscité dans les communautés chrétiennes par la soumission recommandée à une autorité persécutrice qu’Origène rédige un Commentaire de l’Épître aux Romains. Origène distingue l’origine de la souveraineté de l’usage qui en est fait, suggère que l’exercice de l’autorité peut devenir illégitime lorsqu’elle promeut le mal et définit par défaut la finalité d’un régime comme la justification de sa légitimité.

Et le jugement de Dieu est juste, car ce qu’il nous a donné, Lui, pour en bien user, nous en abusons pour accomplir des œuvres impies et perverses7.

L’Antiquité tardive et Haut Moyen-Age (IVe-Xe siècles)

La sacralité chrétienne de l’empereur Constantin

Constantin est passé à la postérité comme le premier empereur chrétien et son règne (314-337) constitue un tournant capital : l’Église n’est plus persécutée mais tolérée voire institutionnalisée tandis que l’Empire devient chrétien. Le souverain troque progressivement sa sacralité païenne pour une sacralité chrétienne8. L’Église va s’efforcer d’une part de concevoir le modèle du prince chrétien et de sacraliser sa fonction, d’autre part de distinguer les rôles respectifs des deux autorités dans l’économie du salut.

L’empereur chrétien ne partage pas seulement avec son homologue païen une légitimité naturelle, il est promu au rang de défenseur de l’Église. Eusèbe de Césarée, auteur de la première Histoire ecclésiastique depuis les Actes des Apôtres, lui assigne ainsi, dans son Panégyrique de Constantin, la mission d’auxiliaire de la foi.

Son ami [l’empereur], parmi les habitants de la terre, guide ses sujets vers le Verbe Fils unique et Sauveur et les dispose à entrer dans son Royaume9.

Si le rôle décisif de Constantin dans la promotion de l’orthodoxie au Concile de Nicée (325) est reconnu par le titre d’« évêque du dehors10 », l’inclination arienne de son successeur Constance II (337-361) est l’occasion d’une première formulation de la double autorité par l’évêque Ossius de Cordoue, ancien conseiller de Constantin :

Ne vous ingérez point dans les affaires ecclésiastiques. Ne nous prescrivez rien là-dessus. Apprenez plutôt de nous ce que vous en devez croire. Dieu vous a donné le gouvernement de l’Empire et à nous celui de l’Église. Quiconque ose attenter à votre autorité s’oppose à l’ordre de Dieu. Prenez garde vous-même de vous rendre coupable d’un grand crime en usurpant l’autorité de l’Église. Il nous est ordonné de rendre à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Il ne nous est pas permis de nous attribuer l’autorité impériale. Vous n’avez aussi aucun pouvoir dans le ministère des choses saintes11.

L’enseignement du pape Gélase Ier à l’empereur Anastase

C’est la même tentation « césaropapiste » de l’empereur Anastase (491-†518)12 qui pousse le pape Gélase Ier à exprimer dans une lettre de 494 une doctrine fondée sur le dualisme et la nécessaire coopération des autorités :

Il y a deux organismes, auguste empereur, par lesquels ce monde est souverainement gouverné : l’autorité sacrée des pontifes et le pouvoir royal. Mais la puissance des prêtres est d’autant la plus lourde qu’ils devront, au Jugement dernier, rendre compte au Seigneur des rois eux-mêmes. En effet, tu le sais, fils très clément, bien que tu commandes le genre humain par ta dignité, tu baisses cependant la tête avec respect devant les prélats des choses divines ; tu attends d’eux, en recevant les sacrements célestes, les moyens de ton salut, et, tout en disposant d’eux, tu sais qu’il faut être soumis à l’ordre religieux plutôt que le diriger… Si, en effet, pour tout ce qui regarde l’ordre public, les prélats de la religion reconnaissent l’Empire qui t’a été conféré par une disposition surnaturelle et obéissent à tes lois, avec quelle affection dois-tu alors leur obéir, à eux qui dispensent les mystères divins13.

La doctrine gélasienne va demeurer la référence doctrinale majeure du Moyen-Âge, et les glossateurs n’ont pas manqué de relever la distinction lexicale employée par le pape. Une simple potestas14 serait reconnue à la dignité royale alors que les pontifes revendiqueraient une auctoritas15, terme qui implique une véritable souveraineté, donc une supériorité de nature sur la puissance politique. C’est oublier le contexte proprement religieux de la formulation pontificale : c’est l’Église seule qui est chargée du dépôt de la foi et de son interprétation, l’empereur chrétien ne détient en cette matière qu’une puissance qu’il doit mettre au service de l’orthodoxie.

De l’enseignement de saint Augustin à son dévoiement : l’augustinisme politique

Entre-temps, c’est le traumatisme suscité par le sac de Rome perpétré en 410 par les Wisigoths d’Alaric qui occasionne la rédaction de la Cité de Dieu. Saint Augustin y expose une distinction célèbre destinée à prévenir la tentation millénariste du paradis sur Terre confondu avec l’Empire chrétien :

Deux amours ont bâti deux cités : l’amour de soi jusqu’au mépris de Dieu, la cité terrestre ; l’amour de Dieu jusqu’au mépris de soi, la cité céleste16.

qu’il faut bien se garder d’identifier avec des réalités institutionnelles comme l’État et l’Église, car ces deux amours traversent toutes les sociétés humaines, et aussi chaque homme.

Cependant, saint Augustin présente aussi l’Église comme une préfiguration de la Cité de Dieu en qualité d’unique planche de salut, formulation qui semble promouvoir l’Église au rang de modèle et justification ultime voire unique de l’État. Enfin, l’insistance avec laquelle saint Augustin engage ses contemporains à la vita contemplativa a pu laisser penser que l’agir politique, ravalé dans la vita activa, est de nulle valeur. L’augustinisme politique, défini par MgrHenri-Xavier Arquillière, créateur de l’expression, comme « une tendance à absorber l’ordre naturel dans l’ordre surnaturel17 » est une interprétation abusive de l’œuvre de saint Augustin qui va d’abord servir de fondement à la sacralisation de l’autorité royale et plus tard aux conceptions hiérocratiques.

L’enseignement du pape Grégoire le Grand au roi Childebert

Après la déposition du dernier empereur d’Occident (476), les efforts de l’épiscopat et de la papauté ne se bornent pas à convertir les rois barbares au catholicisme18, ils s’attachent aussi à christianiser l’autorité royale.

Le pape Grégoire le Grand (590-†604) écrit ainsi au roi Childebert :

Être roi, cela n’a rien en soi de merveilleux, puisque d’autres le sont ; ce qui importe, c’est d’être un roi catholique19.

Le pape assigne au roi converti la mission de protéger l’Église et de conduire les hommes au salut :

Le Seigneur a remis au rhinocéros le souci de ses travaux, en confiant au prince terrestre converti l’Église qu’il a rachetée par sa mort. C’est à sa puissance qu’il a laissé la soin de protéger avec une extrême sollicitude la paix et la foi20.

Le pouvoir a été donné d’en haut à mes seigneurs [les rois] sur tous les hommes, pour aider ceux qui veulent faire le bien,pour ouvrir plus largement la voie qui mène au ciel, pour que le royaume terrestre soit au service du royaume des cieux21.

Le roi mérovingien gouverne avec le conseil des évêques et des grands. Le Concile présidé par le souverain depuis celui d’Orléans en 511 devient un organe de gouvernement dont les canons acquièrent valeur législative par l’autorité royale.

L’enseignement de saint Isidore de Séville, inspirateur de la royauté carolingienne

Ce modèle trouve une illustration dans l’Espagne wisigothique au VIIe siècle où le plus grand savant de l’époque Isidore de Séville exhorte ainsi les rois sacrés22 :

Que les princes du siècle sachent que Dieu leur demandera des comptes au sujet de l’Église confiée par lui à leur protection […] la paix et la discipline ecclésiastique doivent se consolider par l’action des princes fidèles23.

La royauté est définie comme un ministère d’essence divine dont la fin ultime réside dans la salus populi.

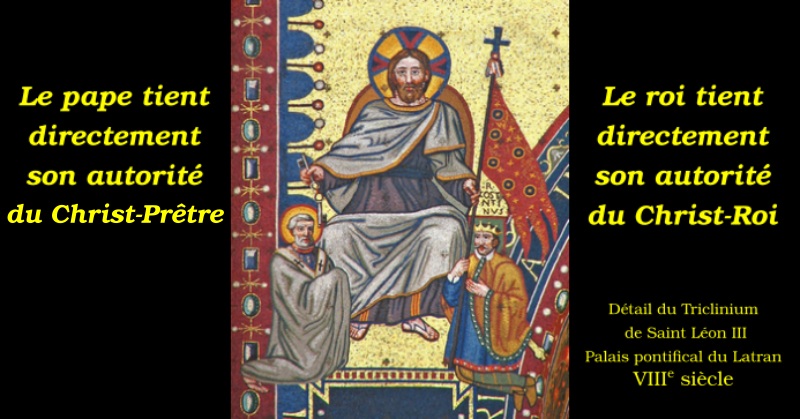

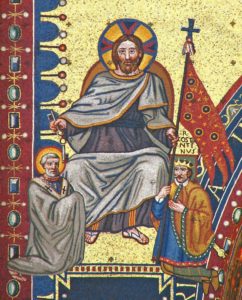

L’empire carolingien réalise l’apogée de cette conception d’origine constantinienne. C’est à partir du sacre de Pépin par saint Boniface en 751 que l’onction est étendue à ses successeurs dans la dignité royale, puis impériale après le couronnement de Charlemagne par le pape Léon III à la Noël de l’an 800.

Le souverain tient la première place dans la Chrétienté et assume le rôle spécifique de protecteur du pape qui reçoit, par privilège, la concession du futur Patrimoine de Saint-Pierre conquis sur les Lombards. Les deux autorités demeure distinctes cependant et aucune ne procède de l’autre, « ce qui demeure gélasien24. »

L’époque grégorienne (XIe-XIIIe siècles)

Des voix dissonantes de clercs sur les rapports Église/État

L’accession au souverain pontificat de Léon IX (1049-†1054)25 marque un tournant dans l’histoire de l’Église et l’avènement de l’époque grégorienne. Le nouveau pape n’est pas a priori hostile à l’autorité royale pour réaliser son programme de reformas ecclesiæ, mais ses conseillers monastiques forment deux groupes antagonistes.

Le camaldule saint Pierre Damien est partisan de la coopération traditionnelle :

Quel bonheur aussi si le glaive du royaume se joint au glaive du sacerdoce, de telle sorte que le glaive du roi rend plus aigu celui du prêtre […] Lorsqu’en effet le royaume et le sacerdoce sont unis par le Seigneur en une heureuse alliance, le premier progresse, le second grandit, l’un et l’autre sont honorés26.

En revanche, des bénédictins comme Humbert de Moyenmoûtier et Hildebrand de Soana ont tendance à identifier le mal avec le monde des laïcs, c’est-à-dire in fine avec l’autorité politique. Au nom de la reformas ecclesiæ, ces radicaux vont récuser la protection impériale comme une intrusion illégitime dans les affaires spirituelles et prendre ainsi prendre le risque de désacraliser l’autorité royale rejetée dans le monde profane.

Un nouveau discours : Grégoire VII et la souveraineté universelle du pape

Devenu pape sous le nom de Grégoire VII (1073-†1085), Hildebrand provoque la rupture en édictant les Dictatus papæ vers 1074 :

Seul, le pontife romain est dit à juste titre universel (II) […]

Seul, il peut user des insignes impériaux (VIII) […]

Il lui est permis de déposer les empereurs (XII) […]

Sa sentence ne doit être réformée par personne et seul il peut réformer la sentence de tous (XVIII)27.

Ces déclarations vont provoquer un premier conflit avec Henri IV, roi de Germanie connu sous le nom de « Querelle des Investitures » qui ne prend fin qu’en 1122 avec le Concordat de Worms28.

C’est au XIIe siècle, avec le renouveau des études et la naissance des universités, que sont formulés bien des arguments repris plus tard dans l’arsenal hiérocratique. Hugues de Saint-Victor (c.1096-†1141), le premier, assimile la société à l’Église et justifie la prééminence de l’autorité spirituelle en se référant à l’antériorité de son institution dans l’Ancien Testament pour conclure :

Le pouvoir royal est mis en place par le sacerdoce sur l’ordre de Dieu29.

Saint Bernard de Fontaine (1090-†1153) rappelle au pape Eugène III dans son De consideratione :

L’un et l’autre glaives appartiennent à l’Église, à savoir le glaive spirituel et le glaive matériel. Mais celui-ci doit être tiré pour l’Église, celui-là par l’Église ; le premier par la main du prêtre, le second par celle du chevalier, mais assurément sur l’ordre du prêtre et le commandement de l’empereur30.

Il demeure cependant partisan de la coopération traditionnelle et de l’origine distincte des autorités ainsi que l’exprime cette Épître à Conrad III, roi de Germanie (1138-†1152) :

Il ne me viendrait pas à l’esprit de me ranger à l’opinion de ceux qui disent soit que la paix et la liberté des églises nuisent à l’Empire, soit que la possession et l’exaltation de l’Empire nuise à l’Église. Car Dieu créateur de l’un et de l’autre, les a unis non pas pour leur destruction, mais pour leur édification30.

Une conception de l’autorité pontificale tirée du droit romain

La redécouverte du droit romain n’est pas immédiatement utilisée pour contester la summa potestas impériale au nom de la primauté du spirituel. Irnerius observe que

celui qui a autorité de faire la loi a aussi le pouvoir de la prescrire […] Ce sont donc les princes qui ont cette faculté31.

C’est ainsi que l’entend le canoniste Rollando Bandinelli, élève de Gratien32, qui est élu pape en 1159 sous le nom d’Alexandre III (c.1105†1181). En dépit de la véritable guerre qui l’oppose en Italie à Frédéric Ier Barberousse33, le pape Alexandre III se cantonne aux peines canoniques : il excommunie l’empereur mais ne le dépose pas, estimant n’avoir pas autorité en la matière34. Pourtant, c’est Alexandre III qui menace d’excommunication en 1170 — par la bulle Non est dubium — les cités qui voudraient abandonner la Ligue lombarde révoltée contre l’empereur, son souverain légitime35. Malgré les réserves des canonistes comme Huguccio qui affirme en 1188 que :

le pape est plus grand que l’empereur au spirituel, l’empereur plus grand que le pape au temporel36.

Marcel Pacaut révèle que :

en conséquence de la réforme grégorienne, un autre mouvement s’était accompli qui conduisait à étendre les compétences de l’autorité ecclésiastique sur les affaires humaines en considérant comme spirituelles des choses qui ne sont pas de par leur véritable nature. Cette évolution […] incite, dans le domaine politique, à juger tout acte en fonction de l’intérêt qu’il présente pour l’Église et aboutit à confondre avec les principes essentiels — la liberté ecclésiastique, l’ordre, la justice, la paix — ce qui n’est que politiquement utile à l’Église, particulièrement au Saint-Siège. Cette assimilation de la « chose ecclésiastique » (res ecclesiastica) à la « chose sacrée » (res sacra, qui était au haut Moyen Âge la res consecrata), fortement marquée dans le Décret de Gratien, justifie l’intervention de la législation canonique dans toutes les causes civiles connexes à des faits spirituels et celle du pouvoir ecclésiastique dans des entreprises favorables aux intérêts de l’Église et considérées comme nécessaires à l’accomplissement de la mission religieuse qui lui est confiée37.

La liberté de l’Italie est, dans cette logique, posée comme une condition de la libertas Ecclesiæ, comme on le verra.

Le glissement doctrinal du pape Innocent III

Éminent canoniste, Innocent III gouverne l’Église de 1198 à 1216. Bien que le pape revendique une plenitudo potestatis intrinsèquement restreinte par son essence spirituelle, il va considérablement élargir le champ d’intervention de la papauté en raison du péché : « ratione peccati ». La décrétale Per venerabilem admet en 1202 que :

le roi est notre sujet seulement au spirituel38.

et

il ne reconnaît aucun supérieur au temporel39.

Afin de mettre un terme au conflit qui oppose Philippe Auguste à Jean sans Terre, Innocent III évoque le litige à l’occasion « d’un serment pour lequel la justice de l’Église est sans doute compétente » par la bulle Novit en 1204. Même s’il se défend de toute immixtion infondée, le pape invoque une juridiction, certes occasionnelle, mais potentiellement illimitée :

nous n’avons pas l’intention de juger d’une question féodale […] mais de décider au sujet du péché.

Ce rôle d’arbitre international va rapidement se muer en droit d’ingérence voire en régie pure et simple. Jean sans Terre est déposé en 1213 et son royaume offert à la conquête de Philippe-Auguste. Innocent III exige, en contrepartie de la soumission du roi d’Angleterre, un serment de vassalité qui réduit son royaume au rang de fief du Saint-Siège. Marcel Pacaut conclut :

la juridiction ecclésiastique en matière de péché (ratione peccati) cesse d’être uniquement de for interne et privé pour entrer dans le droit public.40.

Un pas est franchi lorsqu’Innocent III proclame sa royauté en donnant une interprétation extensive des pouvoirs confiés à saint Pierre par le Christ et en érigeant la figure de Melchisédech en prototype de la papauté :

Pierre est le seul qui ait été appelé à jouir de la plénitude. J’ai reçu de lui la mitre pour mon sacerdoce et la couronne pour ma royauté ; il m’a établi vicaire de celui sur le vêtement duquel il est écrit : « Roi des rois et seigneur des seigneurs, prêtre pour l’éternité selon l’ordre de Melchisédech »41.

Afin de justifier sa politique iconoclaste, véritable immixtion dans les affaires ecclésiastiques, l’empereur byzantin Léon III l’Isaurien (717-†741) s’était proclamé « roi et prêtre selon l’ordre de Melchisédech ». À cette outrancière prétention, saint Maxime le Confesseur (580-† 662) avait répondu par avance, lors de la crise du monothélisme, dans une adresse à l’empereur Constant II (641-† 668).

— Et pourquoi l’Écriture dit-elle que Melchisédech est roi et prêtre ? (Genèse, 14, 18 ; Hébreux, 7, 1), me dis-tu.

Je répondis :

— c’est de l’unique roi par nature, Dieu de l’univers, et devenu pour notre salut l’unique Grand Prêtre, que Melchisédech est le type unique. Quand tu affirmes qu’un autre est roi et prêtre selon l’ordre de Melchisédech, ose citer la suite du texte : « … qui est sans père, sans mère, sans généalogie, dont les jours n’ont pas de commencement et dont la vie n’a pas de fin » (Hébreux, 7, 3)42.

Si l’exégèse scripturaire de saint Maxime invalide tout magistère doctrinal de l’empereur, fût-il sacré, il infirme réciproquement toute revendication du pontife romain à une royauté temporelle qui prendrait appui sur le même fondement théologique.

« Vicaire du Christ », le pape Innocent III entreprend alors d’établir une suzeraineté pontificale sur les rois : après le roi de Sicile, les rois d’Aragon et d’Angleterre entrent dans la vassalité de Saint-Pierre. L’extension des États de l’Église en Italie centrale — le duché de Spolète et Marche d’Ancône — est aussi engagée sous prétexte de « récupérations ». Il n’y a plus, dès lors, de place en Italie pour un Empire qui relève de l’auctoritas pontificale « dans son origine et dans sa fin43 » en vertu du transfert de souveraineté (translatio imperii) effectuée par le pape en faveur de Charlemagne.

L’affrontement inévitable entre les papes Grégoire IX, Innocent IV et l’empereur

Lorsque Frédéric II de Hohenstaufen (1194-†1250), hérite par sa mère Constance de Hauteville du royaume de Sicile et se voit élevé en 1220 à l’Empire qu’avait tenu son père Henri VI, l’affrontement avec le pape menacé d’encerclement semble inévitable. Grégoire IX44 et surtout Innocent IV, pape de 1243 à 1254, vont montrer un acharnement inexorable à l’égard de l’Empire sinon des Staufen et se poser comme les véritables chefs politiques du parti guelfe en Italie45.

Outrepassant toute idée de souveraineté retenue ou de respect de la juridiction temporelle, Innocent IV exprime une position inédite et radicale en conclusion du concile de Lyon convoqué en 1245 pour déposer l’empereur excommunié Frédéric II. La bulle Aeger cui lenia proclame ainsi :

Quiconque cherche à se soustraire à l’autorité du vicaire du Christ … porte atteinte de ce fait à l’autorité du Christ lui-même. Le Roi des rois nous a constitué sur terre comme son mandataire universel et nous a attribué la plénitude du pouvoir en nous donnant, au prince des apôtres et à nous, de pouvoir lier et délier sur terre non seulement qui que ce soit, mais aussi quoi que ce soit […] Le pouvoir du gouvernement temporel ne peut pas être exercé en dehors de l’Église, puisqu’il n’y a pas de pouvoir constitué par Dieu en dehors d’elle46.

« Apothéose atterrante » selon l’expression de Marcel Pacaut, la victoire du pape sur l’Empire prive la papauté d’un protecteur lointain et bienveillant pour le mettre à la merci des mafias italiques, ces guerres de clans qui rendent Rome et l’Italie ingouvernables et forcent le pape à s’installer en Avignon47.

Un précédent : l’autorité du roi Sigismond sauve l’Église du schisme

Facétie de l’histoire, c’est l’autorité impériale de Sigismond de Luxembourg qui met fin au Grand Schisme d’Occident au concile de Constance, renouant par la force des circonstances avec ce modèle carolingien que les papes grégoriens avaient tant combattu. En effet, à la mort de Grégoire XI (1378) revenu à Rome sur la prière de sainte Catherine de Sienne, l’élection d’Urbain VI s’effectue sous la pression de la rue. Le Sacré Collège des cardinaux se divise en deux partis qui élisent chacun un pape. Deux souverains pontifes se disputent alors le gouvernement de l’Église : l’un siège à Rome et l’autre à Avignon. Le concile de Pise, qui rassemble en 1409 des cardinaux avignonais et romain ne réussit qu’à augmenter le désordre par l’élection d’un troisième pape en 1409. C’est en qualité d’avoué de la Sainte Église que roi de Germanie Sigismond de Luxembourg met fin au scandale. Le roi fait convoquer un concile général de la Chrétienté par tous les « papes » à Constance, ville impériale, et le préside en personne. Après la démission ou la déposition de tous les papes concurrents à la demande expresse du souverain et avec l’aval des évêques présents, Martin V est élu pape à l’unanimité. Reconnaissant en 1433 ce bienfaiteur de L’Église, le pape Eugène IV couronne Sigismond empereur à Rome.

Conclusion partielle

Au terme de ce survol rétrospectif qui met en lumière le contexte immédiat de la querelle bonifacienne, force est de constater que la papauté a élaboré un corpus doctrinal qui portait en germe un conflit avec toute autorité politique.

En moins de deux siècles, les papes grégoriens ont d’abord imposé leur autorité exclusive dans la réforme de l’Église (reformas ecclesiæ) et récusé toute coopération de l’empereur et des rois rejetés dans le monde profane. La volonté d’assurer la liberté de l’Église (libertas ecclesiæ) conduit ensuite les papes à se poser comme des rivaux de l’empereur pour la domination de l’Italie, une compromission politique qui va dangereusement mettre en péril leur autorité religieuse. La papauté a enfin revendiqué la pleine souveraineté (plenitudo potestatis) sur le domaine politique, considéré comme une annexe du pouvoir spirituel : la royauté, privée de toute raison d’être, est alors réduite à une simple administration exécutive.

La conviction qu’il n’existe pas de société en dehors de l’Église conduit finalement à la négation du droit naturel et divin des rois, au risque de contredire l’enseignement du Christ et des Apôtres.

Conclusion générale des trois articles

La Royauté du Christ est universelle, et s’étend au temporel comme au spirituel. La question est dès lors de savoir si cette autorité — à la fois double et complète — est transmise à saint Pierre et à ses successeurs en qualité de chef de l’Église, ou si le Christ communique seulement au premier pape la plénitude du sacerdoce (autorité spirituelle), régnant sur la Terre par l’intermédiaire de l’Empereur païen ou chrétien (autorité temporelle).

L’Église est une société spirituelle qui ne comprend aucune autorité politique. L’Église n’est pas une cité : elle est à la fois à côté, au sein et au delà de l’autorité politique et n’a pas vocation à se substituer à elle.

La puissance publique — la cité ou l’empire — voit sa légitimité reconnue et sa raison d’être antérieure à la Révélation est réaffirmée : elle est qualifiée d’autorité d’essence divine et d’instrument exerçant un ministère conforme à la volonté divine.

La doctrine qui ressort des Écritures est celle d’un dualisme des autorités institué dès l’origine : l’Église et la Cité conservent leurs indépendances réciproques comme procédant toutes deux de la souveraineté divine. En conséquence, la coopération doit être le maître mot de leurs relations.

- St Matthieu, XXII, 21.↩

- St Jean, XIX, 10-11.↩

- St Paul, Épître aux Romains, XII, 1-4.

Le treizième apôtre raisonne ainsi : « d’une part parce qu’il considère que Dieu a installé l’Empire romain pour qu’il serve de cadre à la naissance et à la genèse de l’Église, donc à la conversion des païens, d’autre part parce que lui-même est convaincu de la valeur de l’ordre politique romain, mais de cet ordre en soi, conforme au plan divin, réprimant les fautes que le Christianisme condamne ». (Marcel Pacaut, La théocratie, Desclée, Paris, 1989, p.11.)↩ - St Pierre, Épître, I-II, 11-9.↩

- Clément de Rome, Lettre aux Corinthiens, citée par Marcel Pacaut, La théocratie, Desclée, Paris, 1989, p.11.↩

- Tertullien, cité par Marcel Pacaut, La théocratie, Desclée, Paris, 1989, p.12.↩

- Origène, Commentaire de l’Épître aux Romains, Patrologie grecque. (cité par Marcel Pacaut, La théocratie, Desclée, Paris, 1989, p.13.)↩

- Constantin et ses successeurs chrétiens conservent le titre de pontifex maximus, c’est-à-dire de chef suprême du paganisme romain, jusqu’à l’abandon du titre par l’empereur Gratien (367-383) qui fait aussi retirer du Sénat l’autel de la Victoire en 378.↩

- Eusèbe de Césarée, Panégyrique de Constantin, cité par Marcel Pacaut, La théocratie, Desclée, Paris, 1989, p.15.↩

- Cette formule semble signifier sans doute que l’empereur exerce dans l’ordre politique une fonction comparable à celle des évêques au sein de l’Église.↩

- Ossius de Cordoue, Lettre à l’empereur Constance, cité par Marcel Pacaut, La théocratie, Desclée, Paris, 1989, p.16.↩

- Les interventions de l’empereur dans les discussions doctrinales sont alors motivées par des troubles civils et religieux consécutifs au Concile de Chalcédoine en 451. Le monophysisme y avait été condamné comme hérésie symétrique du nestorianisme condamné en 431 au Concile d’Éphèse.↩

- Gélase I, Lettre à l’empereur Anastase, cité par Marcel Pacaut, La théocratie, Desclée, Paris, 1989, p.20.↩

- La potestas ou puissance est une capacité d’agir qui correspond approximativement à la définition moderne du pouvoir comme faculté d’imposer à autrui sa volonté.↩

- L’auctoritas est en revanche une capacité morale d’énoncer et de prescrire la norme de la vérité, du bien et de la justice, c’est-à-dire d’élaborer des lois.↩

- St Augustin d’Hippone, La Cité de Dieu, Éditions du Seuil, Paris, 2004, livre XIV, 28, 1.↩

- Dictionnaire de philosophie politique, PUF, 1996, Paris, p.36.↩

- Clovis, roi des Francs, reçoit le baptême vers 496-498. Le roi wisigoth Reccarède abandonne l’arianisme en 589 ainsi que les rois lombards d’Italie avec l’avènement d’Aripert en 653.↩

- Grégoire le Grand, Lettre au roi Childebert, cité par Marcel Pacaut, La théocratie, Desclée, Paris, 1989, p.28.↩

- Grégoire le Grand, Moralia, XXI, 46, cité par Marcel Pacaut, La théocratie, Desclée, Paris, 1989, p.28.↩

- Grégoire le Grand, Registrum, III, 61, cité par Marcel Pacaut, La théocratie, Desclée, Paris, 1989, p.28.↩

- Le premier sacre d’un roi attesté est celui du wisigoth Wamba en 572.↩

- Saint Isidore de Séville, Sententiarum libri tres, III, 51, cité par Jean-François Lemarignier, La France médiévale, Armand Colin, collection U, Paris, 2002, p.65.↩

- Marcel Pacaut, La théocratie, Desclée, Paris, 1989, p.28.↩

- Bruno d’Eguisheim-Dagsbourg, cousin de l’empereur Henri III qui l’an nommé au souverain pontificat, entreprend à pied le voyage à Rome pour se faire élire dans les formes traditionnelles per clero et populum.↩

- St Pierre Damien, Disceptatio synodalis inter regis advocatum et Romanæ ecclesiæ defensorem, cité par Marcel Pacaut, La théocratie, Desclée, Paris, 1989, p.57.↩

- Grégoire VII, Dictatus papæ, cité par Marcel Pacaut, La théocratie, Desclée, Paris, 1989, p.66.↩

- C’est le canoniste Yves de Chartres qui formule le compromis en distinguant au sein des charges épiscopales ce qui relève du temporel de ce qui tient du spirituel.↩

- Marcel Pacaut, La théocratie, Desclée, Paris, 1989, p.84.↩

- Ibidem, p.87.↩↩

- Irnerius, Summa codicis, cité par Marcel Pacaut, La théocratie, p.96.↩

- Gratien est l’auteur d’une vaste compilation canonique qui va rester une référence fondamentale jusqu’à la publication du nouveau Code de droit canon en 1917.↩

- L’empereur avait été mal inspiré en soutenant l’antipape Victor IV élu en 1159 par une fraction minoritaire des cardinaux et s’était rendu ainsi complice du schisme.↩

- Marcel Pacaut, La théocratie, p.112-113.↩

- Il préfigure ainsi l’utilisation abusivement politique de cette sanction majeure qui se généralisera au XIIIe siècle et contribuera à entacher sa crédibilité.↩

- Marcel Pacaut, La théocratie, Desclée, Paris, 1989, p.106.↩

- Ibidem, p.97-98.↩

- Innocent III désigne ici Philippe-Auguste, roi de France (1180-†1223), dont les enfants avait été légitimités par le pape après un troisième mariage avec Agnès de Méranie, dont la validité pouvait être contestée par la répudiation d’Ingeburge de Danemark, malgré le jugement de l’archevêque de Reims, légat du Siège apostolique.↩

- Innocent III, Per venerabilem, cité par Marcel Pacaut, La théocratie, p.111.↩

- Marcel Pacaut, La théocratie, p.113.↩

- Innocent III, Patrologie latine, t. CCXVI, col. 721 cité par Marcel Pacaut, La théocratie, p.115.↩

- Histoire du Christianisme, tome IV, « Évêques, moines et empereurs », Desclée, Paris, 1993, p.48, note 178.↩

- Innocent III, Deliberatio super negotium imperii, cité par Marcel Pacaut, La théocratie, p.117.↩

- Ce pape avait excommunié Frédéric II une première fois en 1227 pour n’avoir pas accompli sa promesse de Croisade, c’est-à-dire une cause relevant de sa juridiction spirituelle. Mais Grégoire IX avait profité de l’absence du souverain pour entreprendre la conquête du royaume de Sicile, provoquant en retour la soumission méthodique de la Péninsule italique par Frédéric II qui est excommunié une seconde fois en 1239 pour des motifs bien moins canoniques.↩

- L’ensemble des cités italiques vont être déchirées par des guerre civiles entre Guelfes partisans du pape et Gibelins qui tiennent pour l’empereur.↩

- Innocent IV, Aeger cui lenia, cité par Marcel Pacaut, La théocratie, Desclée, Paris, 1989, p.130.↩

- Clément V, élu pape en 1305, renonce à s’établir à Rome où il serait l’otage de l’aristocratie locale (Orsini et Colonna). Après quelques années d’errances, le pape choisit Avignon en 1309 comme siège de la Curie.↩