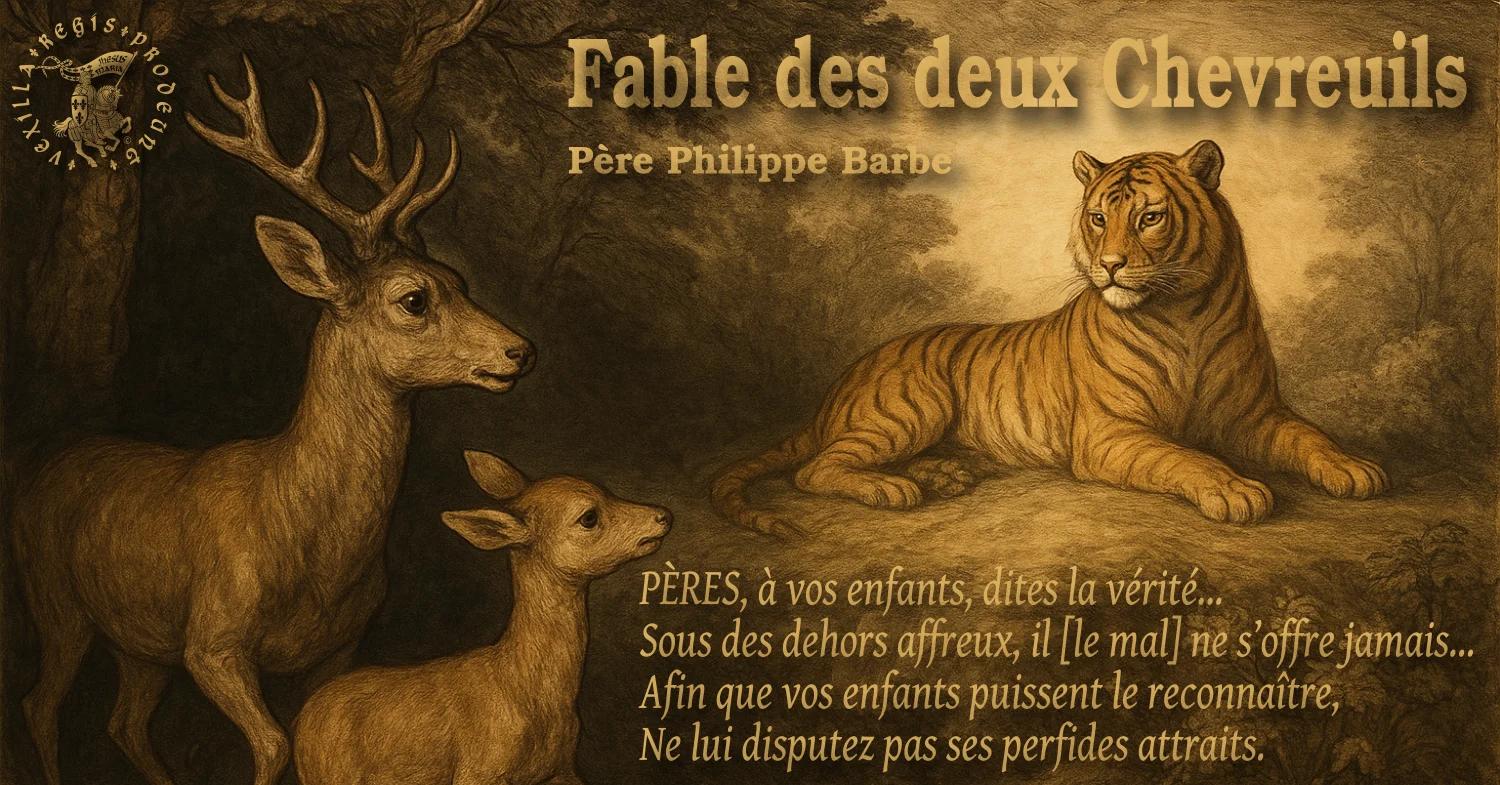

Avec la Fable des deux Chevreuils, le Père Philippe Barbe (1723-1792) s’inscrit dans les pas de La Fontaine, mais où domine une intention directement catholique. Un père chevreuil exhorte son fils à la prudence en décrivant le tigre de façon caricaturale, monstrueuse et repoussante. Mais lorsque le jeune rencontre un tigre séduisant par sa beauté, il ne le reconnaît pas et se laisse dévorer. À travers ce récit, se dégage une réflexion sur la manière de présenter le mal et d’éduquer à s’en protéger : l’exagération se révèle inefficace et dangereuse, tandis que seule l’exactitude permet de discerner.

Table des matières

La Fable des deux Chevreuils

– Vous devriez, mon fils, être moins téméraire ;

Vous vous exposez seul, vous parcourez les bois.

Eh ! Ne savez-vous pas qu’un Tigre sanguinaire,

Fameux depuis longtemps par ses cruels exploits,

À ceux de notre race a déclaré la guerre ?

Ainsi parlait à son fils un Chevreuil…– Mon père, je vous remercie.

Mais comment est-il fait, ce Tigre, je vous prie ?

– Figurez-vous un monstre plein d’orgueil.

On aperçoit la noirceur de son âme

Dans ses yeux effrayants qui lancent de la flamme.

Sa bouche est écumante, et sans cesse vomit

Des flots de sang. On recule, on frémit

À son aspect. Le Lion même,

Malgré sa taille énorme et sa fureur extrême,

Est moins affreux. – Mon cher père, il suffit.Me voilà prévenu. Je puis le reconnaître.

Devant lui désormais, je craindrai de paraître.

Il dit, et court dans les forêts.Il aperçoit deux jours après,

Le plus bel animal qu’il ait vu de sa vie,

Étendu sur l’herbe fleurie.

Il s’arrête un instant, puis il s’avance exprès

Pour admirer la beauté de ses traits…– Ce n’est pas là le Tigre… Ah ! Quelle différence !

Dit le jeune Chevreuil. Son air est gracieux.

Le feu qui brille dans ses yeux

N’annonce point la haine et la vengeance.

Il n’a rien de laid, ni d’affreux.

Sa bouche n’est point écumante ;

Quelles vives couleurs ! Quelle taille élégante ! . ..

Non, non. Ce n’est point-là cet animal maudit,

Qui nous étrangle et nous dévore.Il est doux. – Le Tigre entendit,

Tourna la tête, poursuivit,

Et dévora la chétive pécore.PÈRES, à vos enfants, dites la vérité.

Quand vous exagérez, en leur parlant du vice,

Sa laideur, sa difformité,

Croyez-vous leur rendre service ?

Sous des dehors affreux, il ne s’offre jamais.

Chacun prendrait la fuite en le voyant paraître.

Afin que vos enfants puissent le reconnaître,

Ne lui disputez pas ses perfides attraits.Père Philippe Barbe

Commentaire

À travers une mise en scène simple, mais percutante, la fable du Père Philippe Barbe interroge les mécanismes de l’éducation morale et les pièges d’une parole qui, en déformant la réalité, rend vulnérable celui qu’elle prétend protéger.

Le danger de la caricature : quand la déformation désarme

La fable illustre d’abord les risques d’une éducation fondée sur l’exagération. En dépeignant le tigre comme un monstre écumant et repoussant, le père chevreuil commet une erreur fatale : il rend son avertissement inefficace. La caricature, en déformant la réalité, prive le jeune chevreuil des repères nécessaires pour identifier le danger. Quand la réalité ne correspond pas à la description inculquée, la méfiance s’évanouit, et la parole protectrice se retourne en piège.

Le récit met ainsi en garde contre une pédagogie qui, par excès de zèle ou de peur, altère la vérité. En grossissant les traits du mal, on ne le rend pas plus repoussant, on le rend méconnaissable. L’éducation perd alors toute crédibilité, et ceux qu’elle devait protéger se retrouvent désarmés face à un danger qu’ils ne savent plus reconnaître.

Le mal séducteur : la beauté comme leurre

Mais la fable va plus loin : elle révèle que le mal ne se contente pas d’être cruel, il séduit. Le tigre, avec sa grâce et ses couleurs éclatantes, incarne cette duperie. Le jeune chevreuil, confronté à une beauté inattendue, ne voit pas la menace, car son éducation ne l’a préparé qu’à craindre la laideur. C’est précisément cette apparence envoûtante qui rend le mal si redoutable.

Le fabuliste souligne ici une vérité universelle : le vice ne se présente pas toujours sous des traits hideux. Il peut revêtir les atours de la douceur, de l’élégance ou du charme. Ignorer cette dimension, c’est risquer de sous-estimer sa puissance de persuasion. L’éducation doit donc apprendre à démasquer les apparences, à reconnaître le danger là où il se cache, même sous les traits les plus séduisants.

Conclusion

En définitive, l’histoire des deux chevreuils enseigne que seule une parole fidèle à la réalité peut protéger. Dévoiler le double visage du vice — la cruauté dissimulée sous le charme — constitue une pédagogie de la vigilance. Cette leçon résonne avec les fables de La Fontaine, où le mal avance souvent masqué, comme dans Le Corbeau et le Renard. Elle trouve aussi un écho contemporain : dans un monde où propagande, publicité ou idéologies savent se parer d’attraits trompeurs, il reste essentiel d’éduquer à reconnaître la séduction mensongère, sans caricature, mais dans la vérité.