Idéologie

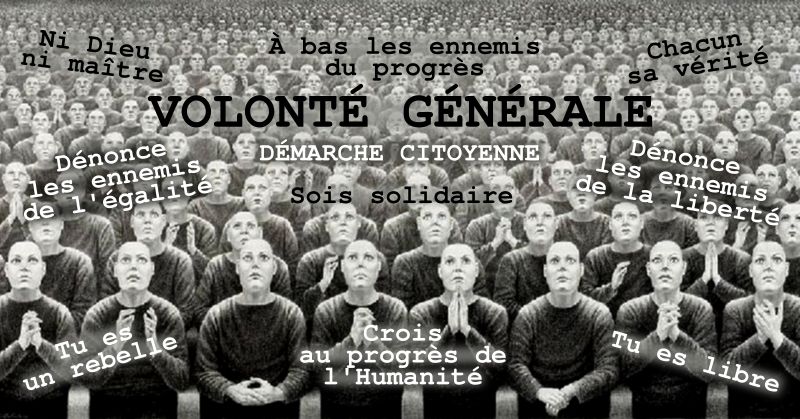

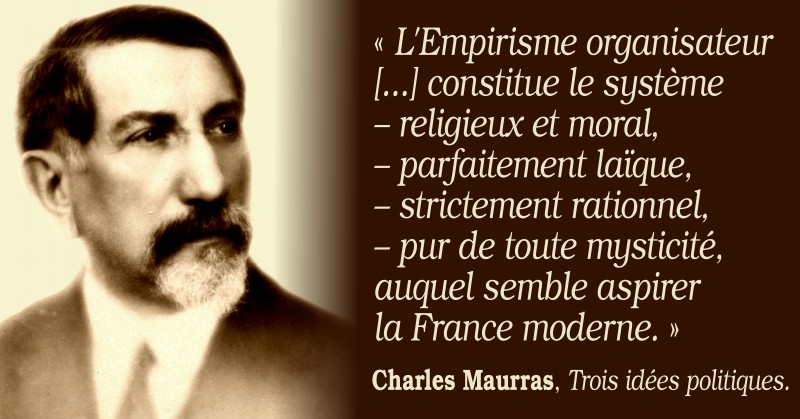

[L’idéologie est] un système d’explication du monde à travers lequel l’action politique des hommes a un caractère providentiel, à l’exclusion de toute divinité.

François Furet, Le passé d’une illusion, Robert Laffont, col. Livres de poche, Paris, 1995, p. 17.

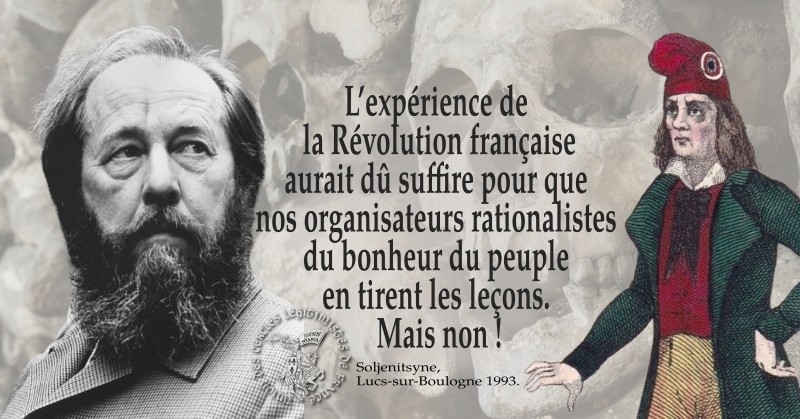

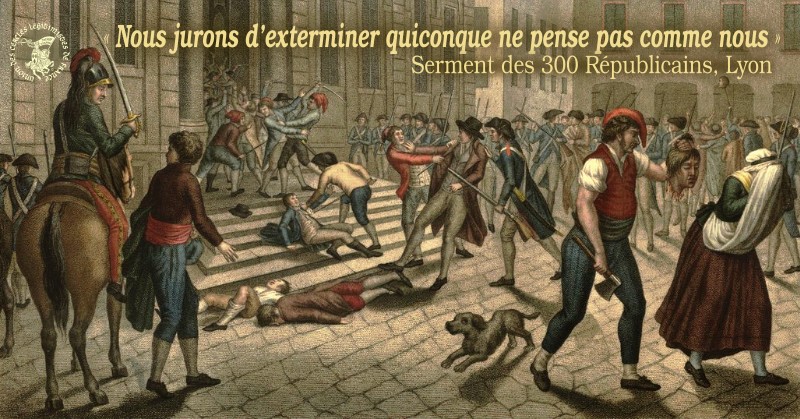

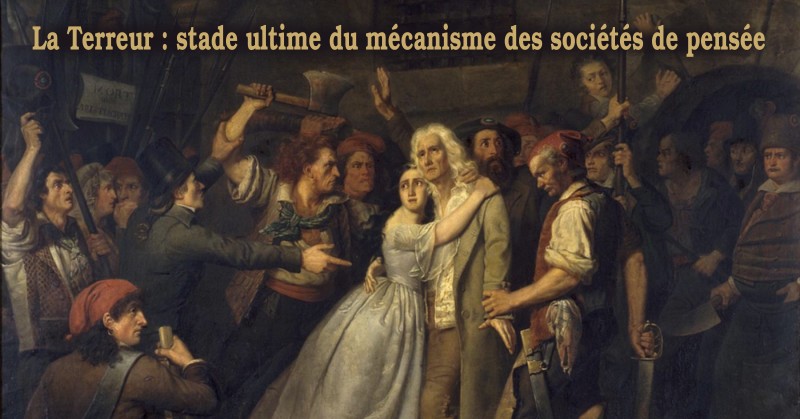

Une idéologie est littéralement ce que son nom indique : elle est la logique d’une idée […] dans son pouvoir de tout expliquer, la pensée idéologique s’affranchit de toute expérience dont elle ne peut rien apprendre de nouveau, même s’il s’agit de quelque chose qui vient de se produire. Dès lors, la pensée idéologique s’émancipe de la réalité que nous percevons à l’aide de nos cinq sens, et affirme l’existence d’une réalité « plus vraie » qui se dissimule derrière toutes les choses que l’on perçoit et règne sur elles depuis sa cachette.

Hannah Arendt, Le système totalitaire, Les origines du totalitarisme, Gallimard, col. Points, Paris, 2002, p. 295 et 298.

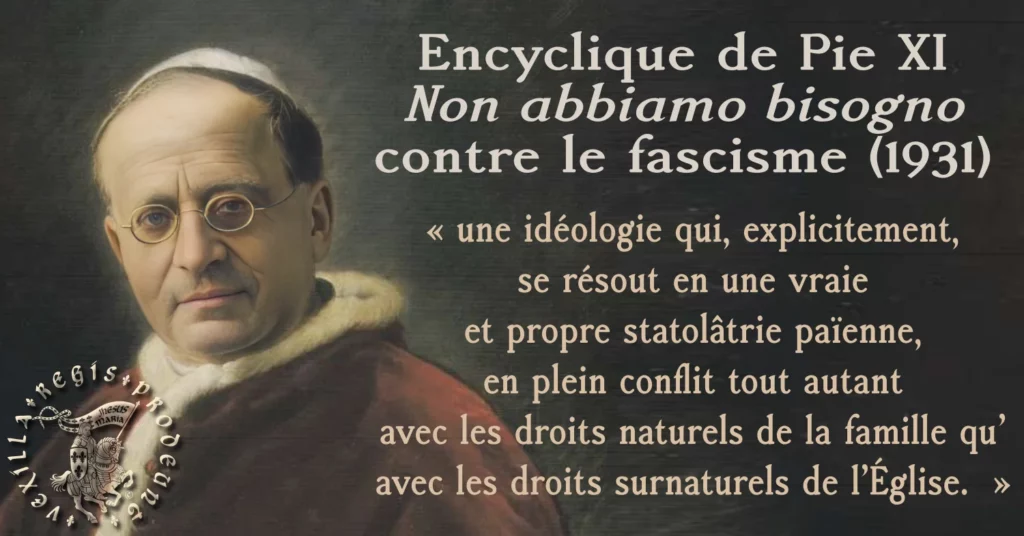

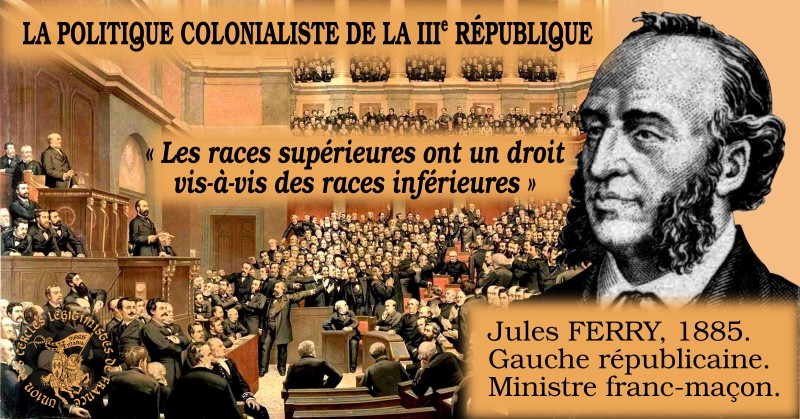

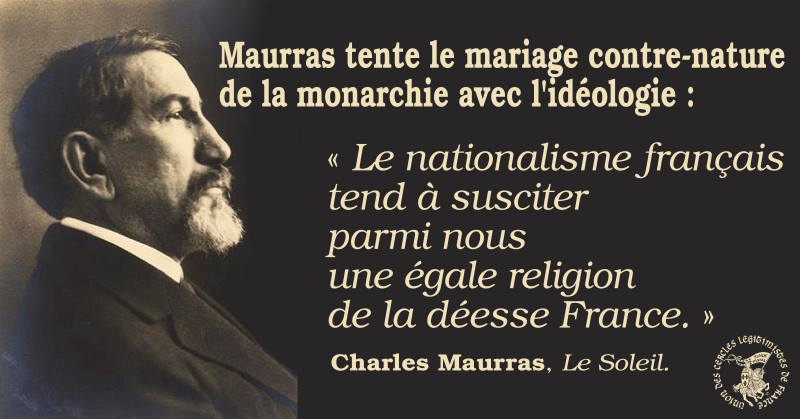

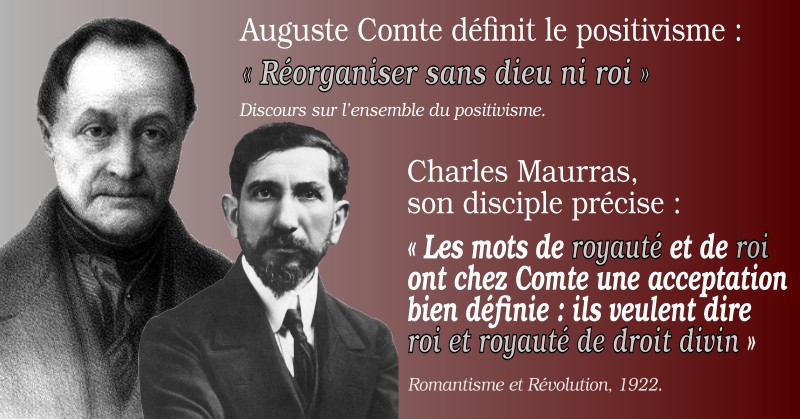

Étant donné que l’homme ne peut vivre sans religion, quelle qu’en soit la forme, le recul du christianisme en Occident a été suivi par la montée de religions de remplacement sous la forme des idéologies post-chrétiennes — le nationalisme, l’individualisme et le communisme.

Arnold Toynbee cité par Jean-Pierre Sironneau, Sécularisation et religions politiques, Mouton & C, Paris, 1982, p. 206.

L’idéologie a précisément pour fonction de masquer la réalité, et donc de lui survivre.

François Furet, Penser la Révolution française, Gallimard, col. Folio-histoire, Paris, 1978, p. 144.