Le texte suivant révèle en Louis-Marie Prudhomme (1752-1830) un journaliste très républicain et anti-clérical. Cependant, même partial, son récit décrit à son insu le mécanisme révolutionnaire qui conduit à la Terreur. En 1794, dans cette Première république française les gens sont jugés, non sur leurs actes, mais sur ce qu’ils sont — ou accusés être. Pour asseoir sa domination le premier soin du pouvoir révolutionnaire est d’établir ou de consolider des sociétés de pensée (clubs, communes, municipalités, sociétés) constitués de ratés, d’aigris et de marginaux. Plus tard, ce seront ces mêmes personnages qui ouvriront des bureaux de délation, promulgueront un délit de tristesse, décideront qui doit mourir, imagineront les supplices industriels, satisfaisant par l’occasion au plan de dépopulation de la Convention. Selon Prudhomme, l’héroïque résistance des Lyonnais se solde par plus de 30 000 victimes de tout sexe, de tout âge et de toutes conditions, avec d’effroyables souffrances. [La Rédaction]

Table des matières

Introduction de Vive le Roy

Louis-Marie Prudhomme, Histoire générale et impartiale des erreurs, des fautes et des crimes commis pendant la Révolution française à dater du 24 août 1787, Tome VI, Paris, 1797, Convention nationale, p. 1-76.

Titre original du chapitre : « Crimes commis à Lyon, sous le proconsulat de Legendre, Basire, Rovère, Robert-Lindet, Nioche, Gaultier, Vitet, Couthon, Laporte, Maignet, Collot-d’Herbois, Regnaud, Châteauneuf-Randon, Reverchon, Dubois-Crancé, Albitte, le prêtre Fouché (de Nantes), le prêtre Bassal, Alquier, Javogues, Boissy-d’Anglas, Méaulle, Dupuis fils, Cadroy, Despinassy, Poulain-Grandpré, Pocholle, Expert, Charlier, Boisset. »

Déjà paru sur viveleroy.net :

– Lyon, ville martyre de la 1re République, par Louis-Marie Prudhomme

– La ville de Toulon sous la Convention, par Louis-Marie Prudhomme

AVERTISSEMENT : Les titres ont été ajoutés par la rédaction de VLR pour faciliter la lecture en ligne.

Préambule

L’existence de Lyon compte déjà plus de dix-huit cent trente-deux ans. Les événements que cette ville a éprouvés pendant cette longue série d’années ne sauraient se comparer à ceux qui faillirent la mettre à deux doigts de sa perte, pendant le règne de la Convention.

[…] cette ville […] est démolie par ordre de la Convention nationale de France, en 1794, sous la direction de son comité de Salut public. Elle a essuyé plus de calamités en ces derniers temps, dans le court espacé de quinze à dix-huit mois, que pendant les dix-huit siècles antérieurs de son existence. L’exposé nu des faits ne prouvera que trop cette assertion historique.

Entrons tout de suite en matière, et que le lecteur frémisse à la vue d’un tableau que nous n’avons pu tracer sans frémir nous-mêmes.

Création d’une Commune (ou Municipalité, ou Club) à Lyon

En janvier 1793, une Municipalité organisée dans les cabarets, s’installe dans les murs de Lyon, et avec elle s’installent l’anarchie en écharpe et la magistrature du maratisme. Dans cette autorité si funestement constituée pour le pillage et l’oppression de la ville, on distinguait avec effroi le Procureur de la Commune, nommé Laussel, et son substitut, appelé Bertholon, qui était alors garçon perruquier,

Laussel, Procureur de la Commune

Laussel, chassé autrefois des Joséphistes en Languedoc, n’avait à Lyon d’autre moyen d’existence que les produits d’une messe, payée 3 liv., qu’il disait tous les dimanches à l’île Perrache ; mais à des passions ardentes et à une ambition démesurée, il joignait une profonde scélératesse qui ne s’effrayait point des obstacles, et une grande facilité pour écrire et parler, moyen sûr de les surmonter tous avec succès.

Challier, candidat de la Commune à la fonction de maire

Challier, ci-devant abbé, avait fui la Savoie, son pays natal, pour venir à Lyon, où il entra chez un négociant pour faire l’éducation de ses enfants ; il se livra ensuite au commerce, et s’associa avec Bertrand, marchand de galons. Ce Challier était une espèce de fou, dont l’ambition n’en fut aussi que plus illimitée, Il avait pris Marat pour son modèle en révolution. Il vint à Paris, passa six mois auprès de lui, y puisa ses leçons ; et de retour à Lyon, il afficha publiquement ses desseins pour parvenir à la législature, en faisant distribuer avec profusion, à la classe ouvrière, son portrait, au bas duquel on lisait :

Challier, excellent patriote, a passé six mois à Paris pour être l’admirateur de la Montagne de la Convention nationale et du patriotisme de Marat.

Résistance lyonnaise : Nivière-Chol est élu maire

La Municipalité n’avait pas encore de chef. Les Lyonnais effrayés par la nomination de ces scélérats, voulurent réparer l’insouciance qui les avait éloignés des Assemblées sectionnaires. La cabale désorganisatrice fut déjouée, et le citoyen Nivière-Chol fut élu maire. Ce citoyen respectable n’accepta cette place que pour sauver son pays, en balançant autant qu’il serait en son pouvoir, les intentions perfides des membres de cette Commune, dont l’extravagance sacrifia d’abord à l’égalité les ornements qui décoraient les bassins de la place de Bellecour. Les écarts révolutionnaires de ces magistrats consternèrent les habitants de Lyon. Différentes adresses envoyées à la Convention, restèrent sans effet. La Montagne de la Convention, et Marat zélé partisan de Challier, atténuaient les plaintes contenues dans ces adresses, et l’on y répondait d’ordinaire par le grand ordre du jour.

La Commune et le Club préparent la Terreur

Cette Municipalité, autorisée par le silence de la première autorité, mit en jeu tous ses ressorts révolutionnaires.

On organise la délation

Un bureau de dénonciation fut créé, et douze cents citoyens des plus riches d’entre les négociants furent bientôt plongés dans les caves de la Maison commune. La cupidité municipale avait dicté les premières listes de proscriptions. De grands sacrifices de la part des détenus leur firent recouvrer leur liberté. Dans le scandaleux commerce de la liberté individuelle, le prêtre Laussel se distingua par son impudeur et son avarice.

On arrête un programme de massacre et pillages

Le 6 février 1793, la scène change. Au club qui était composé de six cents furieux, Challier qui en dirigeait tous les mouvements, paraît un poignard à la main, exige d’abord que chacun prête le serment de garder le secret, et d’exécuter ce qui allait être arrêté. Les prétendus complots des riches et des aristocrates furent d’abord mis en avant, et il fallait, sans perdre un instant, les déjouer. Le moment des vengeances était arrivé ; il ne fallait pas différer plus longtemps de placer la guillotine sur le pont Saint-Claire ; et pour exécuter ce projet, les conjurés arrêtèrent d’abord de se saisir de l’artillerie, de la braquer sur les principales avenues, de former un tribunal semblable à celui du 2 septembre de Paris.

– Neuf cents citoyens des plus riches désignés dans les listes rédigées par Challier, devaient être immolés, et tous ceux dont ces assassins convoitaient les riches dépouilles, leur succéder.

– On arrêta également de jeter les cadavres dans le Rhône.

On décide du fonctionnement du Tribunal révolutionnaire

Sur l’observation d’un des assistants, que le bourreau ne pourrait suffire, et peut-être se refuserait à tant de meurtres, le Procureur de la Commune, Laussel, leva la difficulté en invitant les conjurés à faire l’office de juges et de bourreaux, en leur remarquant que pour guillotiner un homme, il n’y avait qu’une ficelle à tirer. Plusieurs des clubistes se présentèrent pour remplir cet affreux ministère. Un d’eux proposa de ne pas les guillotiner, mais d’avoir pour mot d’ordre d’exécution :

Faites passer le pont à Monsieur.

Ce peu de mot devait être le signal de son immersion dans le Rhône. Plusieurs témoins ont déposé de ce fait lors du jugement de Challier.

Le pillage de Lyon était arrêté par la Municipalité. Un de ses Membres que l’erreur environnait alors, a confessé depuis que le vol était à l’ordre du jour dans toutes les séances secrètes de ces Municipaux.

Résistance du Maire

Le maire Nivière-Chol contrattaque et se fait réélire

Cette conspiration contre la sûreté publique parvint aux oreilles du Maire. Il fait aussitôt battre la générale, et la force publique sous les armes en impose à ces scélérats. Irrités de voir leur projet anéanti, ils firent afficher avec profusion un placard portant que le maire, Nivière-Chol avait perdu la confiance publique. Le Maire y répondit en publiant les crimes de la Municipalité. Satisfait d’avoir sauvé ses concitoyens, et craignant de succomber sous le poids de la haine et de la perfidie de tant d’ennemis qu’il venait de démasquer, il donna sa démission ; mais dans la nouvelle élection qui eut lieu, la presque totalité des votants lui conféra de nouveau la place de Maire.

Tentatives de représailles par le Club

Un jeune homme enhardi par cette réélection, élève la voix contre Challier qu’il accuse des complots déjoués par le Maire. Deux émissaires de la Municipalité se saisissent aussitôt du jeune homme et l’entraînent dans les cachots. La foule indignée l’arrache de leurs mains, et se porte spontanément au club central et anéantit ce repaire du crime. Bertrand et Hidens son fils naturel, membres de cette société, furent arrêtés et livrés au tribunal criminel. Challier qui en était le président, vint à bout d’étouffer la procédure ; et quelques temps après ces deux prévenus furent trouvés pendus dans leurs chambres.

La 1re République dépêche trois Représentants au secours du Club

Challier et les clubistes, furieux de ce qui venait de se passer, recoururent à la Convention, et peignirent les Lyonnais comme des contre-révolutionnaires sous le couteau desquels ils se trouvaient. Tallien se chargea de faire à ce sujet un rapport mensonger, et la Montagne devait trop à ces clubistes pour les abandonner.

Des bataillons furent destinés pour les secourir, Basire, Legendre et Rovère furent chargés d’en diriger les opérations. Ce triumvirat commença par rétablir le Club, et ranima l’audace de ce parti. Ces députés montagnards, en affichant une autorité très-étendue, montrèrent publiquement leur préférence pour les clubistes en se faisant escorter par plusieurs d’entr’eux : on en remarquait un qui prenait hautement le titre de bourreau de Madame de Lamballe.

Les Représentants de la République

Le Club s’empare de la Mairie

Cependant Nivière-Chol accablé de dégoûts avait refusé la place à laquelle on venait de le nommer pour la seconde fois. Le médecin Gilibert en fut pourvu. Bertrand l’associé et le partisan de Challier, avait eu assez de voix pour balancer cette nomination. Gilibert fut précipité dans les cachots, d’où il ne sortit qu’en donnant sa démission. Les clubistes triomphèrent ; Bertrand fut installé Maire, et Legendre vint à la Convention se vanter d’avoir forcé les Lyonnais d’accepter un Maire sans-culotte.

Création d’une armée révolutionnaire

Alors les plaintes des Lyonnais sur les vexations municipales et proconsulaires, furent traitées de cris séditieux. On fascina les yeux du Peuple en lui faisant sans cesse appréhender ses anciennes chaînes, et l’on fit dépendre son salut de la création d’une force armée, destinée à maintenir le département dans un état de révolution. Ce corps, sous le titre d’Armée révolutionnaire, devait être soldé par les riches ; et Challier et ses partisans se réservaient secrètement les moyens d’exécution.

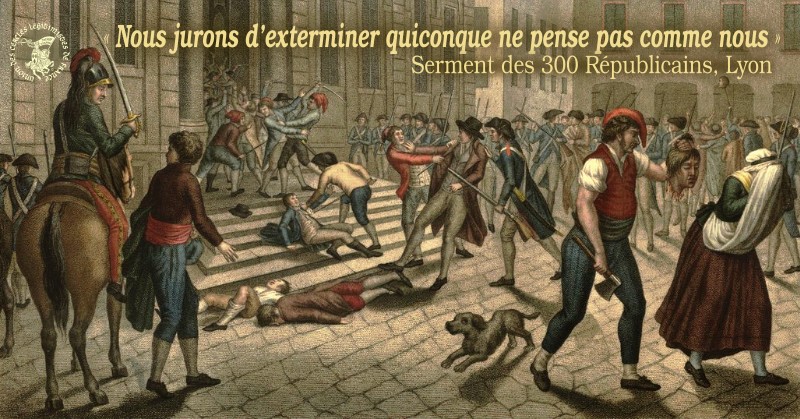

Lyon fut bientôt tapissé de placards maratistes, qui ne servirent pas peu à rehausser l’audace de ces brigands. Parmi ce grand nombre d’écrits incendiaires, on en distingue un remarquable par le serment de trois cents prétendus républicains. Telle était à peu-près la conclusion de cet horrible écrit :

Nous jurons d’exterminer quiconque ne pense pas comme nous ; ce sont nos ennemis, et leurs cadavres sanglants jetés dans le Rhône, porteront la terreur aux mers épouvantées.

Des Lyonnais s’insurgent contre leurs tyrans

Les bons citoyens étaient dans la consternation. Le 15 avril, huit mille hommes se rassemblèrent dans l’église des Augustins, et arrêtèrent d’envoyer trois commissaires aux Représentants, afin d’obtenir la liberté de s’assembler en sections à l’instar des habitants de Paris, pour procéder à l’examen de la conduite de la Municipalité. Legendre, à qui ces commissaires s’adressèrent, leur dit qu’il ne leur permettrait pas, dussent-ils le couper en 84 morceaux.

Prenez-vous les Représentants du Peuple pour des coyôns ? dit-il à la députation.

Buissonat, l’orateur, lui répliqua :

prenez-vous les Lyonnais pour des gens sans c… …. ?

Cette répartie si digne par son originalité de figurer à côté de la demande, valut à son auteur un serrement de main de la part du boucher Legendre, qui l’invita à venir dîner avec lui le lendemain. Ce citoyen paya par 18 mois de détention dans les prisons de Paris, le dédain qu’il marqua en ne se rendant pas à cette invitation.

Note sur le train de vie des trois Représentants

Basire, Rovère et Legendre occupés de spectacles et des repas les plus somptueux, voyaient de sang-froid les mouvements qui s’opéraient de part et d’autre, et ne s’occupaient que du rétablissement des sociétés populaires. Legendre y présida, et ses virulentes motions furent l’appel et la cause des massacres qui se commirent par la suite. Ces trois Proconsuls qui se pavanaient du titre de défenseurs des Sans-Culottes, insultaient ouvertement à cette classe d’hommes par leur faste et un cortège qui retraçaient les usages des cours de nos ci-devant Princes.

Le fils de d’Orléans passait par cette ville pour aller rejoindre l’armée de Biron. Il descendit à l’hôtel de Milan où logeaient ces trois Députés. Son séjour fut de trois semaines, pendant lequel temps nos trois Proconsuls firent régulièrement leur cour à ce jeune militaire. Ils le traitèrent magnifiquement. Ils l’invitèrent à leurs orgies auxquelles on admettait aussi le prêtre Laussel, contre lequel la voix publique s’élevait de toutes parts.

Le Procureur Laussel perd puis gagne

Cependant Legendre ne pouvant résister aux nombreuses accusations qui lui parvenaient contre ce Procureur de la Commune, le fit arrêter un jour au sortir d’un repas qui avait eu lieu aux Brotteaux. Rovère avait refusé de signer le mandat d’arrêt, en disant que l’on faisait la guerre aux patriotes.

Laussel, son secrétaire Leclerc et sa femme furent traduits au tribunal révolutionnaire de Paris. Alors le parti maratiste vint à triompher, et Laussel n’eut qu’à se présenter pour être acquitté, quelques puissantes que fussent les preuves produites à leur charge.

Bilan de l’action des trois Représentants

Basire, Legendre et Rovère quittèrent Lyon, après avoir tout fait pour aigrir les esprits. Nommés pour pacifier cette ville, ils relevèrent un parti qui marchait à grands pas au meurtre et au pillage. Ils lui tracèrent sa marche, en accumulant proscriptions sur proscriptions, et en privant un grand nombre de citoyens de leur liberté. À leur arrivée, ils laissèrent ignorer à la Convention la situation de cette ville ; Basire dit seulement aux Jacobins :

Lyon est en mauvais état ; mais la foudre y fût-elle tombée, notre dévouement à la Montagne et les sollicitations des Jacobins nous auraient fait revenir au plus vite.

La Commune a le champ libre

Instauration d’un comité de Salut public

Cependant, à Lyon, la Municipalité, le Département et les autres Corps administratifs se réunirent sous la présidence du Maire.

– La formation de l’Armée révolutionnaire déjà arrêtée par Challier et ses adhérents est mise à exécution.

– Un comité, sous le titre spécieux de Comité de Salut public, fut également institué ; et les Représentants Albitte aîné, Gauthier, Nioche et Dubois-Crancé, qui passaient par cette ville pour se rendre à l’armée des Alpes, sanctionnèrent ces différentes institutions.

L’authenticité donnée à ces mesures fut le signal des attaques les plus effrénées contre les fortunes et la vie des citoyens.

– On arrête une contribution de 33 millions.

– Des mandats impératifs sont décernés pour la perception de cette taxe monstrueusement exorbitante.

– Quelques-uns de ces bulletins concussionnaires se montent à une somme de 400,000 liv. ; et ceux qu’ils frappent, sont menacés de la perte de leur liberté.

Toutes ces vexations ont un point fixe, le désespoir des Lyonnais, afin de déclarer leur malheureuse patrie en état de rébellion, de l’ensevelir sous des monceaux de cadavres, et d’effacer à jamais jusqu’au nom de cette cité naguère si florissante par son industrie, et digne objet de jalousie de toutes les Nations commerçantes.

Résistance lyonnaise : la Commune en appelle à l’armée

Le 28 mai 1793, des jeunes gens se rassemblent pendant la nuit, et font de nombreuses patrouilles pour s’opposer à la tyrannie de la Municipalité : instruite de ce fait, elle en fit beaucoup arrêter. Cette mesure causa une rumeur générale, à travers laquelle l’indignation se manifestait. La Municipalité en craignit les suites.

– Elle dépêcha un courrier à l’armée des Alpes, campée à douze lieues de Lyon.

– Elle peignit l’extrême agitation qui régnait dans la ville, et demanda aux trois Proconsuls de faire avancer une colonne sur Lyon.

Un bataillon d’Allobroges, et un de Volontaires, à la tête desquels étaient les Représentants Nioche et Gauthier, dirigèrent aussitôt leur marche sur cette ville. À leur arrivée, la Municipalité se transporta dans les sections qu’un décret précédent avait autorisées à s’assembler. Elles s’étaient déclarées en permanence, et reçurent l’ordre de se dissoudre. Dans la nuit qui suivit les événements, on arrêta plusieurs présidents et secrétaires ; et cent pères de familles les suivirent dans la cave des morts.

Victoire inespérée des Lyonnais contre la Commune

Le 29, ceux des présidents des sections échappés aux chaînes municipales, se réunirent à l’Arsenal avec une partie des administrateurs du département. Ils se formèrent en comité. La force armée du parti des sections se rassembla sur la place de Bellecour au nombre d’environ 10 à 12.000 hommes. Ceux qui avaient embrassé le parti de la Commune se rendirent sur la place des Terreaux.

Le Représentant Gaultier vint sur la place de Bellecour pour haranguer les citoyens armés, et les inviter à se dissoudre. Pendant le court colloque qui eut lieu à à cet égard, ce Représentant qui promettait néanmoins la destitution de la Municipalité, parut tergiverser sur quelques faits. Ce corps armé le retint en qualité d’otage.

La Municipalité usa de représailles, et mit en arrestation deux de ses Commissaires.

La Municipalité commença les hostilités en faisant tirer le canon sur le bataillon de la Pêcherie.

Aussitôt ces 12,000 hommes s’ébranlent, et s’avancent sur trois colonnes vers la Maison Commune.

Le feu s’engage de part et d’autre ; il dure cinq heures, et il périt 1200 personnes.

Des femmes dignes de donner la main aux furies de guillotines de Paris, se distinguèrent par leur atrocité. Elles étaient du parti de la Commune ; elles s’acharnèrent contre les blessés qu’elles massacraient impitoyablement. La nommée Girondon se fit remarquer.

La troupe de ligne décida la victoire en faveur de la Municipalité. À 8 heures du soir, les vaincus se dispersèrent, et une partie des vainqueurs célébrèrent leur triomphe par des orgies où ils s’abandonnèrent à une imprudente sécurité.

Les Lyonnais défaits, mais non désespérés, se rallient de nouveau pendant la nuit sur la place des Carmes ; et au milieu du silence de la nuit, cette troupe commandée par le citoyen Madinier, s’empare de la Maison Commune, arrête tous les Municipaux ainsi que Challier qu’ils jettent dans les cachots.

Les Lyonnais reprennent la main

Les Lyonnais constituent une nouvelle Municipalité

Le Comité de l’Arsenal voyant son parti victorieux, s’érigea en Municipalité provisoire.

Les Représentants Nioche et Gaultier voyant la victoire changer de parti, changèrent également d’opinion. Ils blâmèrent hautement la Municipalité dont ils feignirent d’avoir ignoré les attentats, et reprirent le chemin de l’armée des Alpes.

Cependant la nouvelle Municipalité et le Département s’empressèrent de nommer une députation extraordinaire pour instruire la Convention de l’événement du 29 mai. Mais les nouvelles de ce qui venait d’arriver à Paris dans les journées du 31 mai et suivantes, firent abandonner le projet de cette députation. Conformément aux lois existantes, on érigea un tribunal sous le nom de Commission départementale, et une autre de cinq membres pour juger les militaires.

Après cet événement, le peuple de Lyon débarrassé de ses oppresseurs, respira pendant quelque temps, et la Convention en apprenant par la voie des papiers publics ce qui venait de se passer dans cette ville, n’ayant eu aucun renseignement sur son état précédent, par les députés. Legendre, Basire et Rovère, envoya le 3 juin 1793, Robert-Lindet, membre du Comité de Salut public. Il vit clairement que le parti qui avait triomphé à Paris, aux journées du 31 mai, venait de succomber à Lyon ; et à son retour, le 29 juin, il dit à la Convention :

Citoyens, vous avez décrété que je me rendrais dans votre sein pour vous rendre compte de l’état de la ville de Lyon, de la situation des esprits dans cette ville, et les ordres de votre comité m’imposent l’obligation de garder le silence sur tout ce que j’ai vu, jusqu’à ce que les fonctionnaires publics que vous avez mandés aient obéi à votre décret.

Au reste, je puis assurer la Convention que si la nouvelle autorité qui s’élève à Lyon tient les rênes de l’administration avec fermeté, il n’y a rien à craindre pour la liberté, mais beaucoup à observer.

En attendant, voici le projet que je suis chargé de vous présenter au nom du Comité de Salut public.

1° La Convention nationale met sous la sauvegarde de la loi et des autorités constituées, les citoyens arrêtés à Lyon dans les derniers troubles qui y ont eu lieu.

2° Il sera sursis à toute instruction et poursuites commencées contre ces citoyens. Le projet de décret est adapté.

On accueille deux Députés proscrits par la Convention

Le triomphe de la Montagne avait fait proscrire une foule de députés, ils se dispersèrent sur tous les points de la France pour y chercher un asile et un appui contre la persécution. Chassey et Biroteau se rendirent à Lyon, instruisirent les habitants des événements qui avaient eu lieu à cette époque, firent le récit de la tyrannie de la Convention, et invitèrent les Lyonnais à se prémunir contre elle : ici ils exposèrent les vues anarchiques du parti Montagnard et des fureurs sanguinaires des Maratistes.

Les Lyonnais ébranlés par cette nouvelle, se laissèrent entraîner par l’éloquence de Biroteau, s’assemblèrent en armes, et avec leurs drapeaux, ayant à leur tête les Autorités supérieures et les deux Députés. On y arrête l’assemblée des sections ; et quelques jours après, elles proclamèrent que Lyon ne reconnaissait plus la Convention ni ses décrets.

Cette première démarche faite, les Lyonnais se trouvaient au bord d’un précipice que Biroteau avait creusé sous leurs pas. Au milieu de l’erreur qui les entourait, ils ne songèrent même pas à retenir ces deux Députés, qui contents devoir soufflé les premières étincelles d’une insurrection, s’échappèrent nuitamment, et l’un deux gagna la Suisse.

Lyon rejoint les Fédéralistes contre la Convention

C’est ainsi qu’après avoir résisté aux invitations des Bordelais et des Marseillais pour se liguer contre la Convention nationale, les Lyonnais se trouvèrent, sans s’en douter, du nombre des départements que l’on dit alors s’être fédéralisés contre la Convention, tandis que la force armée départementale n’était destinée que pour la protéger contre les maratistes qui l’opprimaient. Lyon convoqua en conséquence toutes les gardes nationales de son arrondissement, pour célébrer la fédération du 14 juillet, sous le nom de Fédération Lyonnaise, à laquelle assistèrent des députés de Marseille.

Le procès de Challier et des anciens Municipaux

La Commission départementale et les sections ordonnèrent en même temps au tribunal criminel de juger Challier. Cet Accusé usa de tous les moyens que la loi accordait pour sa défense ; et le 17 juillet 1793, il fut condamné à mort, Riard fut également condamné comme convaincu d’avoir commandé la force armée de la Municipalité. Un Municipal du nom de Saute-Mouche, ayant été précédemment acquitté, fut attaqué à la sortie de la prison. Pour éviter ses assassins, il se réfugia dans un café au coin du pont volant, où il reçut une balle qui lui arracha la vie. Son corps fut jeté dans la rivière.

Vers la guerre

La Convention prépare la guerre contre Lyon

Nous avons esquissé la tyrannie exercée par la Municipalité Challier ; ses vexations de tout genre, avaient porté l’indignation au plus haut point. L’assentiment donné par la Convention à ses mesures oppressives, avait achevé d’aigrir les esprits, et chaque parti se vit obligé de recourir aux armes. La victoire s’était décidée en faveur des opprimés, et les oppresseurs dont les chefs venaient de triompher à Paris, y trouvèrent par la suite, de terribles vengeurs.

Les événements du 31 mai, l’arrivée subite des deux proscrits Biroteau et Chassey, leurs invitations aux Lyonnais de chercher à se garantir de la tyrannie des Montagnards, ne laissèrent d’autre parti aux Lyonnais, que de suivre leur primitive impulsion. D’immenses préparatifs de guerre, se faisaient dans les armées avoisinantes ; le bruit public, un certain pressentiment faisaient soupçonner que ces apprêts allaient être dirigés contre Lyon : elle se prépara au combat.

Royalistes contre Montagnards

Le parti royaliste, malgré qu’il ne se fût pas montré à découvert, était cependant assez puissant dans cette ville, voisine des Suisses. Les troubles presque continuels qui l’avaient agitée, favorisaient leur entrée. C’était au milieu des tumultes civils qu’ils espéraient relever l’étendard royal, et ils avaient trouvé dans la conduite de la Municipalité maratiste, une protection pour l’érection de la royauté.

Le souvenir des premières conspirations que, dès l’Assemblée constituante, on avait découvertes dans cette ville, augmentait encore sur elle les inquiétudes nationales.

– On n’avait pas oublié que c’était dans cette ville que les princes à Turin, et les conspirateurs du camp de Jalès, avaient résolu de porter le siège de la royauté : d’abord, pour se venger de la conduite des Parisiens, ensuite pour raviver les manufactures que la révolution anéantissait.

– Les négociants ne cessaient de se plaindre auprès de la classe ouvrière sur le nouvel ordre de choses. La Cour de France une fois abolie, il ne fallait plus songer à la fabrication des riches étoffes, qui feraient refluer tant de richesses à Lyon.

Ces différents propos divulgués avec art, l’urgence du moment, facilitèrent à la Commission départementale une liberté d’action dont elle avait besoin pour résister à l’oppression qui menaçait la France.

La faction dominatrice qui criait sans cesse contre les agents de l’Anglais et de l’Autriche, servait indubitablement l’une et l’autre puissance, et principalement la première, en concourant à la destruction dune ville, pour l’anéantissement de laquelle, sous le règne de Louis XIV, ils avaient offert dix millions.

Les ouvriers qui avaient beaucoup à se plaindre de la morgue des négociants et de leur luxe qu’ils comparaient à la modicité de leur salaire, étaient sans cesse ballottés entre le parti de la Montagne et le parti royaliste qui, par des motifs différents visaient au même but ; à la guerre civile. Cette classe d’hommes, peu éclairée, sans occupations, et ne désirant que la vivification des ateliers, suivait aveuglément les impressions qu’on lui donnait, sous le masque d’un avenir plus heureux.

L’exécution de Challier

Par l’effet de tant de suggestions, Challier fut condamné et exécuté, malgré le décret du 3 juillet, qui rendait les dépositaires de l’autorité publique de cette ville, responsables individuellement et sur leurs têtes, des atteintes qui pourraient être portées à la sûreté des citoyens arrêtés ; détenus ou relaxés par suite des événements du 29 mai.

Peut-être eut-il été plus prudent ou plus généreux de laisser la vie à Challier, mais la vindicte publique voulait frapper en lui l’Auteur des premières arrestations, de ces actes arbitraires qui, considérés comme l’effet d’un cerveau mal organisé, n’en avaient pas moins été le signal des atrocités municipales. Son supplice en fut donc la juste expiation, et les Lyonnais ne durent y voir que l’exercice d’un droit consacré légalement alors, le droit de la résistance à l’oppression.

La guerre pour résister à l’oppresseur

Ce sentiment fut le premier mobile de leur insurrection ; et en prenant les armes, ils devaient d’autant moins soupçonner une trahison, que tous les actes émanés de la Commission départementale, portaient l’empreinte de la République une et indivisible, et qu’elle prenait elle-même la dénomination de Commission populaire, républicaine et de Salut public du département de Rhône et Loire.

C’est sous ce titre qu’elle fit paraître une proclamation destinée à prémunir les citoyens peu éclairés contre les suggestions des Agents de la Montagne, qui venait de remporter à Paris les triomphes du 31 mai, et du 2 juin.

Après avoir rappelé dans cette proclamation les récents outrages faits au peuple français dans la personne de ses Représentants proscrits par l’insolence anarchiste d’une minorité composée de cent cinquante membres seulement : les membres de la Commission ajoutaient

qu’à leur exemple, une grande majorité des départements se sont levés contre l’oppression. Ils les citent au nombre de soixante-trois : cependant, ajoutent-ils, des hommes pervers prêchent partout la discorde, la guerre civile et les principes les plus contraires au bonheur public. Ils invitent les citoyens à se défier de leurs insinuateurs perfides, au nom de tout ce qu’ils ont de plus cher.

D’ailleurs qu’ils examinent scrupuleusement la conduite de ces hommes qui se couvrent du manteau du patriotisme. Ils reconnaîtront des hommes qui, sans aucun des liens qui attachent l’homme à la société, n’ont de ressources que dans le crime et le brigandage.

Ensuite cherchant à détruire le soupçon qu’on élève contre eux sur le projet de rétablir la royauté, ils peignent les anarchistes comme les

auteurs des maux qui désolent la France, qui les premiers ont levé l’étendard contre les amis des lois.

Ils finissent par ranimer l’espoir et le courage de ce peuple, en lui apprenant que le bataillon envoyé contre le Jura, avait fini par déposer ses armes et fraterniser avec eux : qu’ainsi il ne leur reste plus qu’à livrer au glaive des lois ceux qui cherchent à enchaîner leur ardeur pour défendre la cause qu’ils ont embrassé, et d’où dépend leur salut et celui de l’Empire français.

Lyon nomme son général et se prépare au combat

Il manquait un général aux troupes lyonnaises, Précy, ancien militaire, jouissant d’une fortune médiocre, reçut à son domicile situé à quelques lieues de Lyon, une députation qui l’invita à venir prendre le commandement de la force départementale. Il vint à Lyon pour y reconnaître ; l’esprit qui ranimait. Il hésitait de prendre le commandement ; mais la Commission l’ayant assuré que soixante-trois départements entraient dans cette fédération, fit cesser ses incertitudes.

D’un autre côté, les négociants pour augmenter le nombre des défenseurs, fermèrent leurs magasins et leurs ateliers ; ouvriers et commis furent forcés de prendre les armes ; on les y encouragea même en leur donnant une paye de 5 liv. par jour ; non en espèces, mais en papier-monnaie portant pour inscription, Billets de siège obsidionale, et signés par les principaux membres de la Commission municipale.

L’armée lyonnaise s’organisa en peu de temps. Elle fut composée de 6000 hommes d’élite, et la masse de ses défenseurs en général, se montait à près de trente mille hommes. Cette armée commença à s’emparer de tous les magasins de vivres et de munitions appartenant à la République et réservés pour l’armée d’Italie ; ainsi que des fonderies de canons. Le citoyen Fréjean, directeur de l’une de ces fonderies, refusa son ministère et se sauva.

Le siège de Lyon

Danton ordonne la destruction de Lyon

Les troupes destinées contre cette ville, conduites par Dubois-Crancé, se présentent sur les hauteurs environnantes et dominaient du côté de la Croix-Rouge. Une artillerie formidable avait été commandée pour ce siège : par la suite, la levée en masse des départements voisins, eut ses quartiers autour de Lyon, qui se trouva bloqué de toutes parts : elle n’eut de communication de libre que celle des Brotteaux, par le pont St.-Clair.

L’opiniâtre résistance des Lyonnais, fit accuser Dubois-Crancé de ménager les assiégés 1. On lui adjoignit Couthon, Châteauneuf-Randon, Maignet, Laporte et Javogues. Sous ces quatre Montagnards, le siège prit une nouvelle activité. Les bataillons de l’Auvergne, et autres appelés à ce siège, redoublent d’efforts, à la vue de cette ville riche dont on leur promet le pillage.

Les Montagnards qui n’épargnaient rien pour en venir à leur but, distribuaient avec profusion les assignats dont ils dirigeaient à volonté la fabrication. Danton écrivit à Couthon qu’il fallait détruire cette ville, que tous les sacrifices devaient être faits. Cette invitation de Danton était inutile, puisque le Comité de Salut public avait arrêté cette mesure relative à son plan de dépopulation.

Lyon abdique après 63 jours de siège

La disette se faisait sentir dans Lyon où l’on distribuait par jour à chaque individu un gobelet d’avoine, et ceux qui n’avaient pas voulu prendre les armes, étaient privés de tout secours.

Plusieurs femmes et enfants étaient déjà morts de besoin : le peu d’énergie d’une partie de ceux qui avaient pris les armes, la quantité de partisans de la Montagne qui étaient comme autant d’espions, les trahisons continuelles qu’ils occasionnaient, et contre lesquels on avait été forcé de sévir, soit en incarcérant ceux qui était soupçonnés, soit en faisant fusiller ceux qui étaient convaincus, rendirent les efforts des assiégés inutiles ; et après avoir soutenu un blocus de soixante-trois jours, un des plus meurtriers et des plus désastreux que l’histoire nous fournisse, Lyon ouvrit ses portes à l’armée de la Montagne, le 9 octobre 1793.

Les assiégés qui s’attendaient à trouver leurs assassins dans les vainqueurs, furent singulièrement étonnés et attendris, en voyant l’armée entrer avec des vivres de toute espèce, et chaque soldat distribuer une portion de sa subsistance aux citoyens. Un pareil début séduisit la multitude, qui finit par regarder ces soldats comme ses libérateurs ; mais elle ne pouvait s’imaginer que les Représentants qui étaient à leur suite, vinssent y porter la désolation et le carnage.

La terrible agonie des troupes du général lyonnais

Le général Précy, qui n’ignorait pas le peu de confiance que méritaient les députés de la Montagne, avait déjà pris le parti de la retraite à la tête de deux mille cinq cents hommes, qui étaient l’élite des assiégés. Cette retraite, qui lui avait parue indispensable dès l’instant où les pourparlers annonçaient la prochaine reddition de la place, faisait déjà déserter les postes avancés par les factionnaires fatigués d’un siège aussi long, et à qui les préliminaires de paix firent briller une lueur de repos, dont ils s’empressèrent de jouir par avance.

Ces malheureux ne voyant donc d’autre salut que dans la fuite, emmènent leurs femmes et leurs enfants, qu’ils mettent au milieu de leurs bataillons, et abandonnent leurs foyers, leur patrie et leur fortune. On ne peut dépeindre la douleur qui déchirait cette petite armée. Les mères, les enfants qu’elles serraient contre leur sein, murmuraient contre le ciel, et accusaient leurs ennemis d’injustice et de barbarie. La destinée la plus affreuse les expulsait de leur asile ; elle présida à leur départ, en leur faisant ressentir les plus terribles coups.

Une décharge d’artillerie frappa le milieu de cette colonne à sa sortie ; un obus mit le feu à un caisson, son explosion porta la mort parmi les femmes et des enfants. Plusieurs éprouvèrent des blessures mortelles, qui les firent périr au milieu des cris d’un désespoir déjà alimenté par cette retraite forcée. Néanmoins cette petite armée continua sa route ; mais les Représentants ne la perdirent pas de vue ; ils préparèrent sa destruction par tous les moyens que la puissance et la barbarie leur fournirent.

Des Commissaires sont expédiés dans toutes les campagnes par où ils doivent passer. Le tocsin sonne à leur approche ; les paysans s’arment de toutes parts, les harcèlent, leur coupent le passage. Près de St. Cyr, au Mont d’Or, à St. Germain, ils les attendent dans les creux des défilés ; ils les assaillent dans les différents endroits, et parviennent à les détruire. Ils n’épargnent ni les femmes ni les enfants, ils se précipitent dessus à coups de bâtons, à coups de fourches ; les assomment, les égorgent, et parviennent à exterminer jusqu’au dernier de ces infortunés.

La Terreur

On applique la politique de la Convention

Les Représentants, en possession de la ville de Lyon, commencèrent d’abord à rétablir le fameux club, présidé jadis par Challier. Plusieurs Représentants s’y rendirent, et y prononcèrent les discours les plus propres à exalter les têtes, et embraser toutes les passions. Javogues, dans un de ses élans oratoires y peignit Challier et Riard, comme les martyrs de la liberté, les héros de la République et les seuls amis du peuple.

Il parla aux ouvriers de l’asservissement honteux dans lequel les riches les avaient retenus si longtemps, en s’appropriant tous les fruits de leurs travaux et de leur industrie. Les propriétaires furent signalés au peuple comme les usurpateurs de son bien ; il finit par l’inviter à rentrer dans ses droits, en dépouillant les propriétaires ; et lorsque le décret sur la distribution des maisons des riches aux pauvres fut devenu public, il leur persuada que la démolition des édifices était un moyen certain de parvenir à cette sainte égalité, qui est la base de la liberté.

C’est ainsi que ces Représentants proclamaient ce système agrairien, conçu par les comités et la Convention, pour assurer leur despotisme par la main même du peuple ; c’est ainsi qu’en offrant à l’indigent, fatigué d’une longue misère, l’illusion enchanteresse d’une égalité future d’opulence et de bonheur, ils achetaient ses bras et sa force pour la ruine et l’extermination des Français, qu’ils enchaînaient par de chimériques espérances : les remords de la multitude égarée, l’entraînaient des égarements aux crimes y et lui firent bientôt un besoin de la férocité.

Le même système s’étendait du Midi au Nord ; et Paris était comme un gouffre central où s’engloutissaient les victimes d’élite, et comme un modèle des principes de dépopulation offert au reste des départements, pour encourager et activer les exécutions et les massacres. Les prédications agrairiennes de Javogues ne furent que trop bien entendues, et ses affreux succès sont imprimés en caractères ineffaçables sur les murs et sur les ruines de cette ville infortunée.

Le délit de tristesse mène à l’échafaud

Lyon, comme toutes les autres Communes de la République, avait sans doute des royalistes dans son sein ; mais on y comptait en revanche une foule d’excellents républicains. Les Représentants, on le sait, ne désiraient pas en trouver ; ils trouvèrent même un moyen de créer des suspects de royalisme, en affichant que

quiconque laisserait paraître sur son visage la moindre apparence de tristesse, serait déclaré aristocrate.

Ainsi bravant le deuil public, et se jouant de la famine qui régnait dans les murs de Lyon, ils commandèrent au père de sourire à la vue de ses enfants expirants de besoin, ou assassinés ; ils voulaient étouffer jusqu’à cette douloureuse mélancolie, que la nature a voulu attacher au don sacré de la maternité.

Comme la présence et l’arrêté des Représentants ne commandaient pas la gaîté des Lyonnais, Collot-d’Herbois écrivit à la Convention que l’aristocratie était peinte sur le visage des Lyonnais ; que leur haine pour la République s’y lisait par leur air sourcilleux ; comme si une ville, menacée à chaque instant de pillage, de démolition, et dont les habitants étaient sous les poignards des sicaires du club Challier, devait s’abandonner à l’allégresse.

Challier honoré comme Martyr de la République

Il ne manquait plus à la folie révolutionnaire que de diviniser le crime, en faisant l’apothéose de Challier ; ils indiquèrent pour cette fête un jour destiné à celle de notre ancien culte. Cette circonstance ne fit qu’ajouter au ridicule et à l’horreur dont se couvrirent dans cette journée les promoteurs de la dégradation des Lyonnais, en leur présentant pour idole ce Challier, l’ennemi juré de son repos et de son bonheur. Le Sénat romain décerna des honneurs divins à ses tyrans. Le Peuple français, dit souverain, fait brûler l’encens aux pieds des siens.

Le jour fixé pour la fête de Challier, son image est pompeusement promenée dans les rues de Lyon ; des hommes et des femmes la portent avec respect :

d’autres hommes sont chargés de vases sacrés ; au milieu d’eux est un âne, couvert d’une chape et coiffé d’une mitre : à sa queue sont suspendus la Bible et l’Évangile.

– On brûle le corps supposé de Challier, et ses cendres sont pieusement distribuées aux sectateurs de sa morale.

– L’Évangile et la Bible sont brûlés, et on en jette les cendres au vent.

– Cette cérémonie s’acheva par faire boire l’âne dans un calice.

On agita ensuite de consacrer cette journée en immolant tous les prisonniers aux mânes de Challier. Ce massacre, auquel ces indignes partisans applaudirent, eut peut-être été exécuté, sans un orage violent qui dissipa tout-à-coup cette odieuse fête.

Les clubs réclament vengeance

La Commune de Paris, à qui le club lyonnais avait envoyé le cœur de Challier, s’empressa également de célébrer des fêtes en son honneur. La réintégration de ce club, dont les sentiments s’accordaient si bien avec les siens, établissait entre les deux plus grandes cités de la France, une correspondance et une unité d’action qui devaient du Nord au Midi faire tout courber sous la tyrannie révolutionnaire.

Le sang des Lyonnais que l’on avait déjà commencé à verser sur l’échafaud, celui qu’on se proposait de verser encore, la plupart des ennemis de Challier, frappés de la hache, le reste n’attendant plus que l’instant où la rage des bourreaux devait s’appesantir sur eux, offrirent aux Représentants du Peuple un triomphe trop digne de la Montagne, pour ne pas lui en faire hommage. En conséquence, ils adressèrent la lettre suivante à la Convention nationale.

Commune-Affranchie, 20 Brumaire, an 2 de la République française, une et indivisible. (10 novembre, 1793.)

CITOYENS COLLÈGUES,

L’ombre de Challier est satisfaite ; ceux qui dictèrent l’arrêt atroce de son supplice, sont frappés de la foudre ; et ses précieux restes, religieusement recueillis par les républicains, viennent d’être portés en triomphe dans toutes les rues de Commune-Affranchie.

C’est au milieu même de la place où ce martyr intrépide fut immolé à la rage effrénée de ses bourreaux, que ses cendres ont été exposées à la vénération publique et à la religion du patriotisme.

Aux sentiments profonds et énergiques qui remplissaient toutes les âmes, a succédé un sentiment plus doux, plus touchant ; des larmes ont coulé de tous les yeux à la vue de la Colombe qui l’avait accompagné et consolé dans son affreuse prison, et qui semblait gémir auprès de son simulacre.

Tous les cœurs se sont dilatés ; le silence de la douleur a été interrompu par les cris mille fois répétés ; Vengeance ! vengeance ! Nous le jurons, le peuple sera vengé ! Notre courage sévère répondra à sa juste impatience. Le sol qui fut rougi du sang des patriotes, sera bouleversé ; tout ce que le crime et le vice avaient élevé sera anéanti ; et sur les débris de cette ville superbe et rebelle, qui fut assez corrompue pour demander un maître, le voyageur verra, avec satisfaction, quelques monuments simples, élevés à la mémoire des martyrs de la liberté, et des chaumières éparses, que les amis de l’égalité s’empresseront de venir habiter, pour y vivre heureux des bienfaits de la nature,

Signé, FOUCHÉ, Représentant du Peuple.

Lyon doit être détruite

Le décret du 21 vendémiaire (12 octobre 1793)

La Montagne éblouie par son triomphe sur cette cité fameuse, dont elle redoutait peut-être le réveil, la proscrivit entièrement ; et par l’organe du Comité de Salut public, la Convention avait rendu, dès le 21 vendémiaire, (12 octobre 1793) le décret qui ensevelissait à jamais sa gloire, et qui devait effacer jusqu’à son nom. En voici le texte :

Du 21 Vendémiaire, seconde année Républicaine.

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du Comité de Salut public, décrète :

Article premier.

Il sera nommé par la Convention nationale sur la présentation du Comité de Salut public, une commission extraordinaire, composée de cinq membres, pour faire punir militairement et sans délai les contre-révolutionnaires de Lyon.II. Tous les habitants de Lyon seront désarmés.

Leurs armes seront distribuées sur-le-champ aux défenseurs de la République.

Une partie sera remise aux patriotes de Lyon qui ont été opprimés par les riches et les contre-révolutionnaires.III. La ville, de Lyon sera détruite. Tout ce qui fut habité par le riche sera démoli. Il ne restera que la maison du pauvre, les habitations des patriotes égorgés ou proscrits, les édifices spécialement employés à l’industrie, et les monuments consacrés à l’humanité et à l’instruction publique.

IV. Le nom de Lyon sera effacé du tableau des villes de la République.

La réunion des maisons conservées portera désormais le nom de Ville-Affranchie.V. Il sera élevé sur les ruines de Lyon une colonne qui attestera à la postérité les crimes et la punition des royalistes de cette ville, avec cette inscription :

« Lyon fit la guerre à la Liberté ; Lyon n’est plus.

Le dix-huitième jour du premier mois, l’an deuxième de la République Française, Une et indivisible. »VI. Les Représentants du Peuple nommeront sur-le-champ des commissaires pour faire le tableau de toutes les propriétés qui ont appartenu aux riches et aux contre-révolutionnaires de Lyon, pour être statué incessamment par la Convention sur moyens d’exécution du décret du 12 juillet 1793 qui affecte ces biens à l’indemnité des patriotes.

Du 28, premier mois de la seconde année républicaine.

La Convention nationale

– décrète que la lettre écrite le 27 août dernier aux Représentants du Peuple Dubois-Crancé et Gaultier, par les citoyens de Lyon, et revêtue de 20 mille signatures, sera déposée dans ses archives, pour servir de monument éternel de la trahison des signataires de cette lettre.

– Ordonne en outre que cette lettre sera imprimée, et envoyée à tous les corps administratifs, et que copie officielle en sera envoyée par le comité de Salut public, aux Représentants du Peuple dans Lyon pour servir de base à leurs opérations dans cette ville rebelle.

L’exécution du décret est confiée aux anciens membres de la Municipalité Challier

Pour procéder à l’exécution d’un ordre aussi désastreux, il fallait être bien assuré de l’assentiment ou plutôt de l’aveuglement du Peuple.

– Comment ne pas s’étonner que cette foule d’ouvriers, qui devait son existence à la richesse des commerçants, aux nombreux, magasins, aux immenses ateliers que Lyon renfermait dans ses murs, n’ait pas senti que la proscription des négociants, de ces ateliers et la démolition de leurs habitations, entraînaient nécessairement l’anéantissement de toute industrie et de tout moyen d’existence pour elle-même ?

– Comment n’a-t-elle pas été avertie par un sage pressentiment de la misère et de la famine qui l’attendaient, sur l’affreuse perfidie des tyrans Conventionnels qui l’égaraient, sur l’éternelle exécration qui leur était due ?

Les vainqueurs, au lieu de se conduire en pères de famille, toujours disposés à la clémence qui aurait ramené les vaincus au sens commun, et conquis aux vainqueurs de nombreux et de zélés partisans, agirent en despotes irrités et avides de sang.

Les Membres de l’ancienne Municipalité avaient déjà été mis en liberté et réinstallés.

Que de vengeances à assouvir ! que de brigandages à exercer ! Vils instruments des Représentants du Peuple ! ils alimentent leurs fureurs, en désignant pour victimes ceux qui avaient développé la plus vigoureuse résistance à leurs projets liberticides.

La vengeance du député Collot-d’Herbois

Collot-d’Herbois, ci-devant comédien, avait aussi une vengeance particulière à exercer contre toute cette malheureuse cité. Lors de son début sur le théâtre de Lyon, il avait été sifflé. Aussi s’écria-t-il pendant le siège de cette ville, qu’elle lui paierait bien cher ses coups de sifflets. Ainsi Lyon devait être victime de son bon goût pour les arts. Cet histrion était en mission immédiatement après ce siège, à Crépy, dans le département de l’Aisne, avec Lequinio et Isoré. Avant de se faire connaître, ces Députés parcouraient les places publiques, se glissaient dans les groupes et cherchaient à révolutionner le pays, en soulevant le Peuple contre, les riches.

Il n’est pas étonnant, disait-on de toutes parts, que nous soyons mal gouvernés, la Convention n’est composé que d’hommes ignares, sans délicatesse ; la plupart sont inconnus, et n’ont jamais eu de moyens de subsistance. Il y a jusqu’à des Comédiens qui sont membres de cette Assemblée.

Le Procureur-Syndic était l’auteur de ces observations, dont le dernier trait ne devait pas flatter l’amour-propre de Collot. Deux heures après les Députés annoncèrent leur arrivée au district. Aussitôt il envoie une députation à la tête de laquelle se trouvait le Procureur-Syndic. Collot l’aperçoit, demande ce que veulent ces hommes ; on l’en instruit.

Retirez-vous, s’écrie-t-il aussitôt, vous êtes des contre-révolutionnaires, vous n’êtes pas dignes de paraître-devant la Représentation nationale.

Les membres, interdits se retirent, vont faire part à leurs collègues de la réception qui leur a été faite, tous, en ignorent les raisons. Enfin, le Procureur-Syndic se rappelle ses propos, et la figure de Collot-d’Herbois. Aussitôt, frappé de terreur, ils prennent la fuite.

Les tribunaux révolutionnaires

Deux tribunaux révolutionnaires sont constitués

Une Commission militaire composée de cinq membres, quoique maratiste, jugeait cependant avec quelqu’apparence de justice. Elle suivait à peu-près les formes. La Société populaire établie dans la salle des spectacles des Terreaux, se plaignit de ce quelle ne condamnait pas un assez grand nombre d’individus ; que la Nation avait besoin d’être vengée promptement, et qu’il fallait en envoyer tous les jours soixante à la mort. Collot-d’Herbois écrivit aux Jacobins de Paris. Il invita de choisir dans leur sein de courageux Jacobins pour accélérer le jugement des Lyonnais, ajoutant qu’il n’y avait pas vingt patriotes à Lyon.

Ainsi, d’après cette lettre, on doit présumer que la Municipalité, le club et le Tribunal n’étaient pas encore assez à la hauteur.

– Les Jacobins envoyèrent aussitôt une colonne de l’Armée révolutionnaire commandée par Ronsin et Parrein ; ce dernier ex-avocat et orateur du faubourg Saint-Antoine de Paris.

– Les soldats de l’Armée révolutionnaire furent choisis à dessein parmi tout ce qu’il y avait de plus exécrable dans ce corps.

– Ils furent suivis d’une compagnie de canonniers.

– Les nommés Antoine et Lafage, membres de la Société, partirent également pour Lyon.

Aussitôt une Commission de sept membres fut installée. Parrein la présidait. Il avait pour collègues Lafage, Brunières, Serpet, Courchand, Marcellin, Vauquoy et Andrieu l’aîné. Ce tribunal de sang voulut, à l’exemple des Grecs, juger en plein air ; mais juger n’était pas leur vœu : cette marche n’aurait pas frayé aux détenus la route de l’échafaud. Cette Commission signala son installation par l’envoi de 209 individus au supplice. C’était la fusillade ; mais avant de narrer cette épouvantable anecdote, remontons, à la source des jugements des deux Commissions.

Une procédure sommaire

L’interrogatoire qu’on faisait subir, était court et précis. Trois questions en faisaient souvent la base :

— Quel est ton nom, ta profession ?

— Qu’as tu fait pendant le siège ?

— Es-tu dénoncé ?

Ces lieux communs que les tribunaux de la tyrannie s’étaient adoptés, tels que les dénonciations de fanatisme, de haine pour les Sans-Culottes, pour l’égalité ; l’interprétation des discours, et des gestes les plus innocents ; le propos le plus léger, enfin la moindre indiscrétion, suffirent pour motiver cette foule d’arrêts qui couvrirent les places de Lyon de sang et de carnage. Au milieu de toutes ces horreurs, plusieurs des accusés conservèrent tout le calme de l’innocence, et leur réponse laconique annoncèrent leur mépris pour leurs bourreaux, et la haine même de la vie.

Des jeunes filles et femmes bien courageuses

Marie Adrian, jeune fille de seize ans, vêtue en homme, avait servi au canon pendant le siège. Traduite devant ces juges, ils lui dirent :

— Comment as-tu pu braver le feu et tirer le canon contre ta patrie ?

— C’était au contraire pour la défendre, répondit-elle.

Une autre du même âge et aussi intéressante, ne voulait pas porter la cocarde. Interrogée sur le motif de son refus :

Ce n’est point la cocarde que je hais, dit-elle ; mais, comme vous la portez, elle me paraît le signal du crime ; elle déshonorerait mon front.

Lafage fit signe au guichetier d’attacher une cocarde au bonnet de cette jeune accusée.

Vas, lui dit-il ensuite, en portant celle-ci tu es sauvée.

Aussitôt elle se lève avec sang-froid, détache cette cocarde, et ne répond aux juges que par ces mots :

Je vous la rends.

La citoyenne Marie Lolière, femme Cochet, avait tellement pris la faction de la Montagne en aversion, qu’elle avait dit hautement quelle couperait la tête d’un Représentant du Peuple, et qu’elle la porterait au bout d’une pique. Elle fut guillotinée pour ses propos, et pour avoir donné l’exemple de la rébellion en portant les armes contre sa patrie, et en se travestissant en homme pour mieux exécuter ses desseins.

Des « jugements » à l’issue aléatoire

Un Commandant de bataillon de la Garde nationale réclamait auprès du tribunal la liberté de son frère. Il avait laissé son épée au corps de garde placé à l’entrée du tribunal. Les soldats la tirèrent par curiosité du fourreau. Malheureusement cette épée qui était ancienne portait l’empreinte des trois fleurs de lys. Aussitôt elle est mise sous les yeux des juges. Ce Commandant étonné, se trouble dans ses moyens de défense.

Tu venais, lui dit-on, réclamer ton frère, tu partageras sa prison et son jugement.

Un accusé du nom de Calas se présente. Étais-tu, lui demandent les juges, parent, de ces Calas que des Parlementaires ont fait rouer ? Sur l’affirmative :

Sois libre, lui dit-on, ton parent te sauve.

Un autre évita la mort par une réponse unique à tout ce qu’on lui demanda. Elle se bornât aux deux mots : Comme vous.

— Aimes-lu l’argent, lui demande-t-on ?

— Comme vous.

— As-tu porté les armes pendant le siège ?

— Comme vous,

— Es-tu patriote ?

— Comme vous.

Il fut acquitté.

Une jeune fille, au milieu des transports du désespoir, entre dans la salle, et s’écrie :

Mes frères sont fusillés ; vous venez de faire périr mon père ; je n’ai plus de famille, que faire seule au monde ? Je m’y déteste ; mettez un terme à mon malheur ; de grâce faites-moi périr.

Elle était aux genoux des juges en leur adressant cette triste prière. Gourchand et Fernex firent paraître quelques mouvements de sensibilité.

Relevez-vous, jeune fille, dit l’un ; en vain vous nous demandez la mort ; nous voudrions bien vous accorder votre demande, mais nous ne le pouvons pas.

On juge les prêtres et les religieuses

Tandis que la mort était à l’ordre du jour par le ministère de ce tribunal de sang, les accusés, parmi lesquels étaient des religieuses et des prêtres, y paraissaient avec cette intrépidité qui sait braver la mort et les bourreaux.

— Si votre devoir, disait un d’eux, est de nous condamner, obéissez à votre loi ; j’obéis aussi à la mienne ; elle m’ordonne de mourir et de pardonner à mes ennemis.

— Crois-tu à l’Enfer, demandaient les juges au curé d’Amplepuy ?

— Comment en douter, dit-il, en vous voyant ?

Un autre prêtre croit échapper au trépas par l’athéisme.

— Crois-tu en Dieu, lui demanda-t-on ?

— Très-peu, répondit-il.

— Meurs, infâme, dit aussitôt le Président, et va le reconnaître.

— Que penses-tu de Jésus, demanda-t-on à un autre ?

Il répond qu’il croit que sa morale a mis les hommes dans l’erreur.— Cours au supplice. Scélérat, lui cria-t-on ! Jésus, tromper les hommes ! lui qui leur prêcha l’égalité et qui fut le premier et le meilleur sans-culotte de la Judée.

De beaux exemples de piété filiale et d’amitié fraternelle

La piété filiale et l’amitié fraternelle s’immortalisèrent dans ces tristes circonstances par leur dévouement héroïque.

– Le citoyen Badger, dont le frère malade des blessures qu’il avait reçues à l’affaire du 29 mai, était grièvement dénoncé, fut arrêté à sa place et conduit dans la prison. Un mot pouvait le rendre à la liberté, à la vie. Il se tut, fut condamné, et marcha gaiement au supplice.

– Les deux frères Bruyset, imprimeurs-libraires, tous deux jouissant d’une probité exemplaire, furent incarcérés, comme ayant participé à la défense de Lyon. L’aîné s’était chargé du papier-monnaie, dit billet de siège obsidional. Sa signature était même apposée au bas de ces billets. Malade, il fut mis dans une infirmerie. Le frère cadet fut mis en jugement. On lui présente les billets et la signature. Il répondit que cette signature était bien celle de Bruyset. Ce peu de mots équivoques suffit au tribunal pour éclairer leur conscience. Ils l’envoyèrent à la mort. Ce trait de générosité devient encore plus sublime, si l’on considère que ce citoyen en se sacrifiant pour son frère qu’une maladie avait fait transporter dans un hospice, s’arrachait à sa femme et ses enfants, qu’il a laissé en mourant au soin de son frère. Certainement l’ingratitude, dans une pareille circonstance, serait un grand crime.

Ce dernier trait eut lieu à l’occasion de l’évasion des prisonniers de la cave dite la Mauvaise cave ; c’était là que l’on déposait les condamnés avant que de les conduire au supplice. Ceux qui étaient sortis du tribunal la veille de la décade, attendaient jusqu’au surlendemain pour subir leur mort ; car, les décades, les tribunaux et les exécutions étaient suspendus, et les autorités existantes donnaient des fêtes au peuple, qu’ils préparaient par leurs discours féroces aux scènes sanglantes qui devaient se succéder rapidement dans le cours de la décade.

À la faveur de cet intervalle, un détenu avait projeté son évasion. Il reçoit par un soupirail tous les instruments nécessaires pour l’effectuer ; et la nuit qui devait précéder leur supplice, il fut exécuté au milieu des plus vives alarmes et des obstacles qui eussent été insurmontables pour tout homme qui n’eût pas eu la certitude de la mort. Quinze échappent.

Couchoux fils vient briser les chaînes de son père octogénaire, et dont les jambes enflées et ulcérées ne lui laissent pas la liberté de jouir de cet avantage :

Fuis, mon fils, lui dit-il, si tu en as l’occasion et le temps ; fuis à l’instant, je te l’ordonne : pour moi, je ne puis te suivre, j’ai assez vécu. Bientôt mes peines seront finies : la plus grande disparaît, si je te crois sauvé.

Son fils insiste et l’assure qu’il ne quittera pas la prison sans lui, et que par son refus il va causer la perte de l’un et de l’autre. Enfin, le père se décide, il se lève ; et appuyé sur son fils, il s’avance vers l’escalier. Il ne peut soulever ses jambes : alors le fils, âgé seulement de vingt-deux ans, et d’une faible complexion, le prend sur ses épaules, et gagne avec ce précieux fardeau la barrière. La nuit acheva de couronner leurs efforts ; ils sortent de la ville.

Autres terribles anecdotes

Cette Mauvaise cave, continuellement habitée par le sombre désespoir, en portait l’empreinte sur ses murailles. Ici il y avait crayonné :

Dans cent trente minutes je n’existerai plus : j’aurai vu la mort ; quelle soit bénie ! n’est-elle pas mère du repos ?

Près de la porte on lisait ces mots :

Juges barbares, vous vous êtes trompés en croyant me punir : la fin de mes jours est la fin de mes maux ; vous êtes mes véritables amis.

Plus loin, la sombre mélancolie avait esquissé ses sinistres pensées sur l’existence et le néant. Le désespoir y laisse des traces encore plus funestes. Un citoyen veut hâter le moment de son supplice ; un verre de bouteille est l’instrument dont il se sert pour délivrer son corps : il y fait plus de trente blessures pour s’ouvrir les veines. On le trouva, le matin, baigné dans son sang, et le tribunal le fit conduire sur un matelas, sous l’échafaud de la guillotine.

Un des malheureux condamnés, nommé Grivet, fut oublié dans la cave ; il y passa quatre jours, vivant des restes qu’avaient laissé ses infortunés compagnons. Au bout de ce terme, le geôlier amène une nouvelle victime, et recule d’effroi en apercevant Grivet. Il appelle aussitôt la sentinelle, et crie à l’inconnu :

— D’où viens-tu ?

— Je ne suis pas sorti d’ici, répond Grivet ; on a sans doute conduit à la mort tous mes compagnons d’infortune : on ma oublié, c’est un malheur, car je n’existerais plus ; mais il va être réparé, puisque je te vois.

Le geôlier alla raconter ce fait au tribunal, qui fit monter Grivet, et l’interrogea. Il parla du profond sommeil où il était plongé lors du départ des autres condamnés et le tribunal, par l’effet d’une contradiction sans exemple, jugea à propos de le mettre en liberté.

Un stratagème, bien conçu a souvent sauvé son inventeur. Le sculpteur Chinard, proscrit pour avoir servi pendant le siège, de concert avec quelques amis, se fait arrêter au district, s’étant saisi de quelques papiers inutiles. On le livre à la police correctionnelle, comme filou. Ce tribunal le condamna à un an de détention : c’était son principal vœu, à l’aide d’un faux nom qu’il avait pris lors de l’instruction de cette affaire, et d’un énorme bonnet qui lui couvrait la moitié du visage. Il resta ignoré dans cet asile pendant tout le temps que durèrent les massacres.

Comment tuer toute cette foule ?

La guillotine ne suffit pas

La guillotine n’avait pas rempli le vœu des bourreaux ; la fusillade et le canon chargé à mitraille furent choisis de préférence, pour vomir la mort à grands flots. Les Représentants du Peuple craignaient d’ailleurs que la grande quantité de sang qui inondait la place des Terreaux, ne finît par irriter le peuple. On avait cependant creusé sur la place différents fossés pour y recueillir le sang.

On transporta donc ailleurs le théâtre du carnage ; et pour étayer cette nouvelle forme de donner la mort, les Représentants dirent au peuple que sa vengeance n’était pas assez prompte, que ses ennemis devaient périr en masse, et que la foudre seule pouvait hâter la destruction de ses ennemis.

Ronsin, général de l’Armée révolutionnaire, écrivit à la Société des Cordeliers de Paris les moyens prompts qu’on allait employer pour se débarrasser en masse des contre-révolutionnaires, et que le Rhône, teint de leur sang, irait annoncer aux fédéralistes du Midi leur destruction.

On exécute au canon 71 condamnés

Soixante-onze individus, choisis dans toutes les classes et dans tous les âges, attachés deux à deux ; traversent la ville, au son d’une musique guerrière, et arrivent aux Brotteaux.

Une allée bordée d’arbres, et sur les côtés de laquelle on avait creusé des fossés parallèles, pour recevoir les corps des morts et des mourants, des soldats bordaient de chaque côté la ligne, et menaçaient du sabre et du fusil ceux qui auraient tenté de s’écarter de la direction horizontale que le boulet devait parcourir pour terminer leurs jours. Garrottés deux à deux, et à la suite les uns des autres, les condamnés voient d’un coup-d’œil la tombe qui les attend, et les farouches Exécuteurs qui s’apprêtent à les y précipiter ; ils entendent la manœuvre du canon. Quel raffinement de cruauté ! on étend leur supplice au-delà même de la mort. Au milieu de ces terribles apprêts, les jeunes gens offrent de concert et spontanément leurs derniers hommages à leur patrie, sans murmure et sans faiblesse, tous font entendre ce généreux refrain :

Mourir pour sa patrie,

Est le sort le plus beau, le plus digne d’envie.

Ils allaient le recommencer ; l’horrible décharge vint les interrompre. Les bouches d’airain ont vomi la mort… Mais que dis- je ! plût au ciel qu’ils l’eussent vomie ! Le canon et la mitraille dispersent dans les airs des membres fracassés, et laissent sur le champ du supplice un tronc douloureux. On entend les cris plaintifs et les gémissements prolongés de ces infortunées victimes. Elles conjurent leurs bourreaux de terminer leurs souffrances. Elles invoquent une seconde décharge plus sûre et plus meurtrière. Mais les malheureux n’ont pas le choix du supplice. On leur envie jusqu’à la consolation d’une mort prompte et dégagée des horreurs qui l’environnent.

Leurs convulsions ne sont pas à leur terme. Ces farouches soldats, que ces juges-bourreaux façonnent à toutes les exécutions militaires, couvrent, par le feu de leur armes dirigées sur ces victimes, les plaintes et les gémissements qui s’exhalent dans les airs. Ensuite le sabre à la main et la baïonnette en avant, ils s’avancent et plongent le fer dans le sein, dans toutes les parties du corps de leurs victimes ; le sang jaillit à grand flots, et les cadavres déchirés par la mitraille ou hachés par l’acier assassin, s’entassent pêle-mêle, et vont ensanglanter le Rhône.

C’était de la prison de Roanne qu’étaient sortis ces soixante-neuf jeunes gens.

On fusille 209 condamnés

Deux cent neuf autres malheureux, extraits du même endroit, et jugés en masse le même jour, sont conduits aux Brotteaux, au milieu de nombreux bataillons de gardes et de gendarmes.

À chaque arbre d’une allée de saules, était fixée une longue corde à laquelle on attache chaque condamné avec celle qui lui comprimait les mains derrière le dos. À mesure qu’on lie ces victimes aux arbres, un piquet, plus ou moins nombreux, placé à quatre pas en avant, attend l’ordre de les fusiller. Combien furent longues et douloureuses leurs angoisses, avant que le dernier de ces malheureux eût été fixé à l’arbre dont il ne devait plus être séparé que mort ou mourant. Le signal se donne, et le plomb atteint les victimes. Mais cette décharge opérée par des hommes peu experts dans le maniement des armes, ne fit que prolonger leur supplice. On voit la plupart de ces malheureux tomber, se relever, et le visage couvert de boue, de sang et de meurtrissures, tous font entendre cette affreuse prière :

Achevez-moi…. mes amis, ne m’épargnez pas.

Par leurs cris, ils cherchent à fixer l’attention du soldat, et soulèvent une tête languissante. Ils lui montrent le sein sur lequel il doit diriger son feu. Le supplice de ces deux cent neuf individus se prolongea à raison du nombre des victimes.

L’ex-constituant Merle, maire de Mâcon, avait eu le poignet emporté par une balle. Ce coup avait brisé ses liens. Il fend aussitôt la presse qui s’ouvre pour lui livrer le passage. Les volontaires et les dragons qui protégeaient ces tristes expéditions, l’avaient vu fuir sans se mettre en peine de le poursuivre. Mais quelques cavaliers révolutionnaires se détachent, l’atteignent et l’achèvent à coups de sabre. Cette exécution finie, on dépouilla les corps et on les jeta dans de profondes fosses où on les couvrit de chaux.

On voulut les compter ; il s’en trouva deux cent dix au lieu de deux cent neuf. Une des victimes était parvenue à s’évader, et l’on ne savait à quoi attribuer cette augmentation de cadavres, lorsqu’on se rappela que, tandis qu’on garrotait les détenus dans la cour des prisons de Roanne, deux commissionnaires avaient été saisis ; en vain ils avaient élevé la voix, et offraient de prouver qu’ils ne se trouvaient dans l’intérieur de cette prison qu’à cause des occupations mercenaires qu’ils remplissaient journellement à l’égard des prisonniers. On fut sourd à leurs réclamations. Ils furent liés et poussés jusqu’au lieu de l’exécution à coups de bourrades ; ils y avaient trouvé la mort.

Le choix des victimes fait avec tant de négligence, causa la mort de plus d’un individu que l’on enleva souvent sans prendre aucune information sur l’existence d’un jugement. Le citoyen la Révolière fut arraché de son cachot, pour être conduit à la fusillade. Il a beau dire qu’on se méprend, qu’il n’a pas été interrogé, qu’il n’a même encore paru devant aucuns juges ; on l’entraîne au supplice.

Tortures psychologiques

Les décisions du tribunal sont mal exécutées

Il y avait deux caves distinguées par le nom de Bonne et Mauvaise caves, où l’on déposait les détenus. Un signe démonstratif du Président du tribunal indiquait au geôlier dans laquelle des deux il devait conduire un accusé. Il est cependant arrivé qu’une méprise de la part de ces guichetiers, ou leur défaut d’intelligence précipitèrent plus d’une fois, indifféremment, dans la Mauvaise cave, ceux que le tribunal avait désignés pour la bonne.

On joue avec l’espoir et le désespoir

Cependant, ceux qui avaient le bonheur de s’y voir conduits n’étaient pas encore à couverts de la rage de leurs juges. Toutes les décades un guichetier venait retirer un ou deux d’entre eux, pour les fusillades. Ainsi le tribunal mêlait à l’espérance de la liberté les funestes appréhensions du trépas.

Les « patriotes » eux-mêmes ne sont pas épargnés

Un citoyen détenu dans la Bonne cave, entend un jour retentir son nom sous ces sinistres voûtes. Il avance ; ses malheureux compagnons lui donnent le dernier témoignage de leur sensibilité, en lui serrant la main. Ce citoyen, nommé Laurenson, Officier municipal de Mornand, espérait sa prochaine liberté. Sa Commune lui avait fait passer une réclamation énergique ; mais voyant ses dénonciateurs eux-mêmes se rétracter des accusations portées contre lui, et comptant déjà sur la liberté qu’on lui promettait, il avait mis dans sa poche la déclamation, comme pièce inutile.

Cependant on l’entraîne ; on l’attache aux détenus dévoués à la guillotine. Son esprit se trouble ; il prend pour un rêve affreux ce passage subit de la vie au supplice. Sa réclamation tombe à ses pieds ;

je n’ai pu, dit-il à un gendarme qui la ramasse présenter ce mémoire aux juges ; je ne périrais pas s’ils l’avaient lu.

L’officieux gendarme fend la presse, et se transporte sans perdre de temps, au Tribunal. Sur le vu de cette pièce, les juges ordonnent la réintégration du condamné dans les prisons, s’il en est encore temps. Le Gendarme court à la place des exécutions. Une minute plus tard c’en était fait. Laurenson, que le hasard avait placé le dernier des quarante victimes, était déjà attaché à la planche fatale. Le Gendarme, tout essoufflé, crie d’arrêter, montre son ordre, et le malheureux est détaché. Sans connaissance et sans mouvement, on le porte dans la salle de l’hôtel commun. Pour le rappeler à la vie, on lui ouvre trois fois la veine. Enfin il donne des signes d’existence ; mais sa raison est entièrement aliénée

Ma tête n’est-elle pas à terre ? demande-t-il dans l’excès de son égarement ; ah ! qu’on me la rende, qu’on me la rende…

Ne voyez-vous pas ce sang qui fume ? Il coule près de moi et sur mes souliers….

Voyez ce gouffre où sont entassés tous ces corps… Retenez-moi, je vais y tomber.

Ce spectacle remplit d’horreur et de pitié tous les assistants. Laurenson fut conduit dans un hospice de santé.

L’agonie d’une vieille femme

Une femme, âgée de quatre-vingts ans, nommée Martinon, malade au point de ne pouvoir marcher pour aller subir son jugement, fut jetée sur une charrette ; mais dans la crainte qu’elle ne vînt à rouler à terre, on l’étendit tout de son long, et au moyen de cordes, on la billonna avec force comme un ballot. En vain elle fait entendre des cris plaintifs ; plus sa douleur éclate, plus les barbares resserrent ses liens. Enfin, après quelques instants de marche, la charrette éprouve une secousse. Le ventre de l’octogénaire éclate, ses intestins sortent, elle expire.

Subversion

Au milieu du sang innocent qui fumait de toutes parts, la Commission militaire voulut paraître n’écouter que la justice. Par ses ordres, on arrêtait une infinité d’individus, de tout âge et de tout sexe, absolument étrangers aux événements de Lyon ; et, les jours destinés aux fêtes, ils étaient somptueusement conduits au milieu des cérémonies, et on proclamait solennellement leur liberté aux acclamations du peuple, et au bruit de l’artillerie.

On force les femmes par le chantage

Tandis que par cette artificieuse politique elle cherchait à éblouir le peuple, beaucoup de femmes honnêtes se voyaient forcée de faire le sacrifice de leur honneur entre les bras de ce qu’il y avait de plus hideux parmi les buveurs de sang, pour soustraire à leurs poignards ce qu’elles ont de plus cher.

Quelques-uns d’entr’eux, affichant une sévérité de mœurs républicaines faisaient un crime à ceux de leurs collègues qui se liaient avec des femmes nobles ; mais ils se disculpaient de ces liaisons anticiviques, en disant qu’ils voulaient par là ramener ces femmes nobles dans le giron de la République.

Les Représentants, de leur côté, cherchèrent à se débarrasser des importunités réitérées que tous les sentiments humains attachaient à leurs pas.

Trois femmes, dont deux réclamaient leurs maris, dont l’autre aussi jeune qu’aimable implorait en faveur de son frère, furent arrêtées dans l’appartement même des Représentants, qui les condamnèrent à être exposées pendant deux heures sur l’échafaud, comme importunes, et cherchant à les apitoyer sur le sort des détenus. La jeune fille toucha vivement un officier qui était de garde chez les Représentants. Cet outrage fait à la vertu et à l’innocence, la lui fit accueillir à sa descente de l’échafaud. Il étudia à verser la consolation dans son âme, en l’assurant des Représentants ; et pour lui en donner une preuve incontestable, il lui demanda sa main, et l’obtint.

Cependant Laporte, l’un des députés, accorda la liberté d’un citoyen, à la sollicitation de son épouse, femme d’une grande beauté. Soit reconnaissance, soit que ce fut un prix exigé d’elle, en échange de la faveur qu’elle venait d’obtenir, elle divorça et partagea sa couche avec ce Représentant, après l’avoir épousé.

Le vrai visage des Représentants

Sans doute on ne pensera pas que les vertus républicaines, portées mêmes au plus haut degré d’austérité, aient jamais présidé à la conduite de ces odieux ministres de la Convention et de la mort. Les preuves d’immoralité qu’ils ont fait éclater pendant le cours de leur mission ; leur faste asiatique dans une ville dont ils dirigeaient la démolition, contrastaient autant avec les principes de sans-culotisme qu’ils prêchaient au peuple, que leurs mitraillades, sans cesse renouvelées, avec ceux d’humanité, de justice, dont ils osaient aussi proférer quelquefois, ou plutôt blasphémer les noms.

Café, sucre, vins, liqueurs, mets exquis, tout était mis en réquisition pour leur gourmandise ; ce que les magasins conservaient encore de plus recherché en bas de soie, en étoffes de toutes les espèces, les ameublements les plus riches, les hôtels les plus fastueux leur appartenaient du droit de préhension ; et il n’en coûtait à leur mollesse et à leur cupidité toujours insatiables que de désirer. Un ordre à la Commission suffisait, et par sa complaisance sans bornes, elle s’empressait d’acheter l’impunité de ses brigandages personnels et de son luxe effréné.

La Commission temporaire s’était aussi emparé pour se loger, des plus belles maisons de la rue Sainte-Catherine ; et, comme si elle eût voulu immortaliser son affreuse résidence dans cette ville, elle changea le nom de la rue qu’ils habitaient, en celui de commission temporaire : par la position de cette rue, des bâtiments très-élevés masquaient à ces bourreaux la place des Terreaux où l’échafaud était dressé. Ils ordonnèrent la démolition de ces maisons, toutes à cinq étages et bâties en pierre de taille, et menacèrent de la peine de mort, si sous huit jours, elles n’étaient pas abattues.

Plus de deux cents locataires n’eurent que quelques heures pour déménager. Il fallait voir ce tableau. Des femmes, des enfants avec des paquets sur le dos. D’autres traînant des fardeaux ; les petits enfants attachés aux jupons de leurs mères.

L’empire qu’ils exerçaient sur les habitants était tel, que nul citoyen ne pouvait extraire aucun objet de son domicile. C’était avec des peines infinies qu’on parvenait à livrer son linge à une blanchisseuse. Il fallait un laissez-passer de la Commission qui vérifiait d’abord les paquets ; et si les effets étaient de quelque valeur, ou le linge un peu fin, il se les appropriaient, en disant que les aristocrates seuls pouvaient s’en permettre l’usage ; que c’était au-dessus des besoins du régime de l’égalité, et qu’ils seraient plus utilement employés en les destinant pour les défenseurs de la République.

Démolition de Lyon

La Convention accepte la démolition de Lyon par jacobinisme

Cette Commission présidait et ordonnait les démolitions. Un arrêté qu’elle fit afficher indiqua les quartiers qui devaient disparaître sous le marteau destructeur. Cette opération devait être conduite avec la plus grande promptitude. Douze cents maisons devaient être renversées à chaque mois. Leur silence sur le temps que devait durer ce travail, inquiétait tous les citoyens qui craignaient qu’à la longue aucunes maisons ne fussent épargnées.