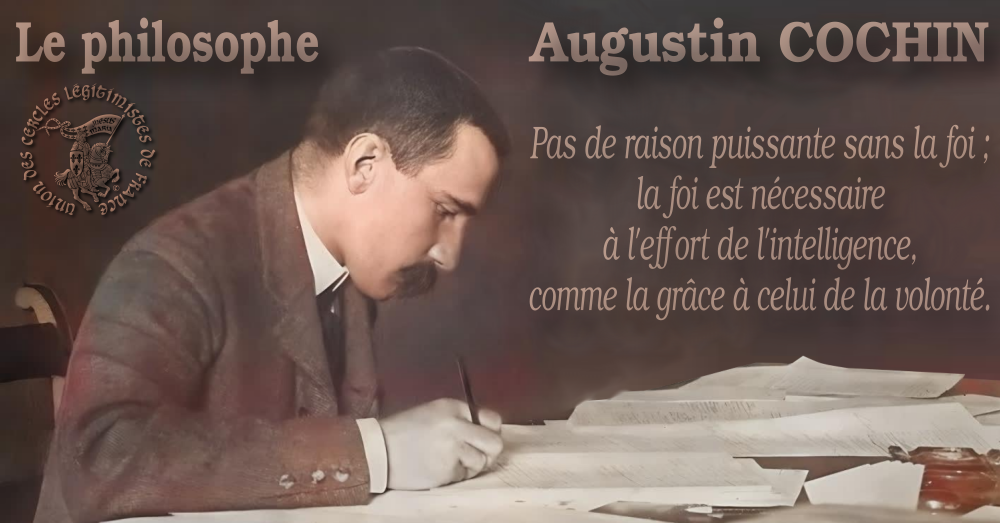

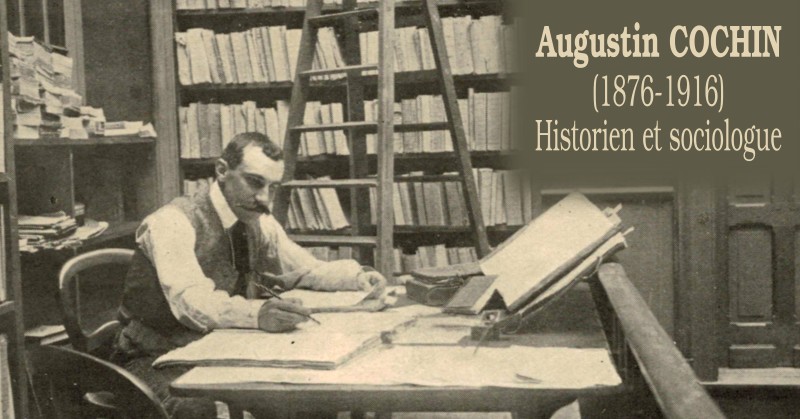

Les réflexions philosophiques d’Augustin Cochin Abstraction révolutionnaire et réalisme catholique

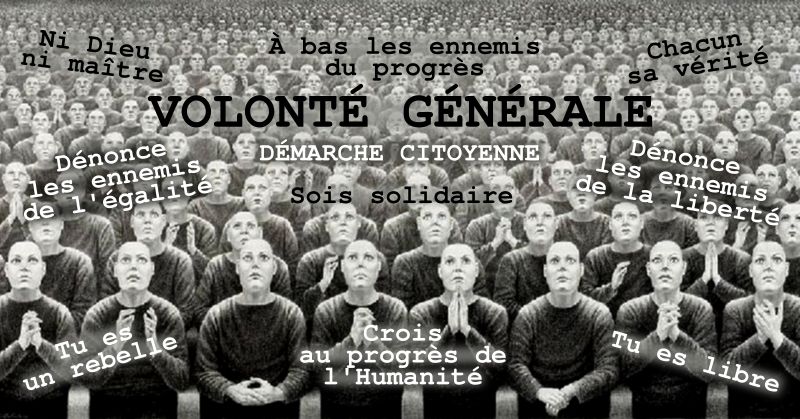

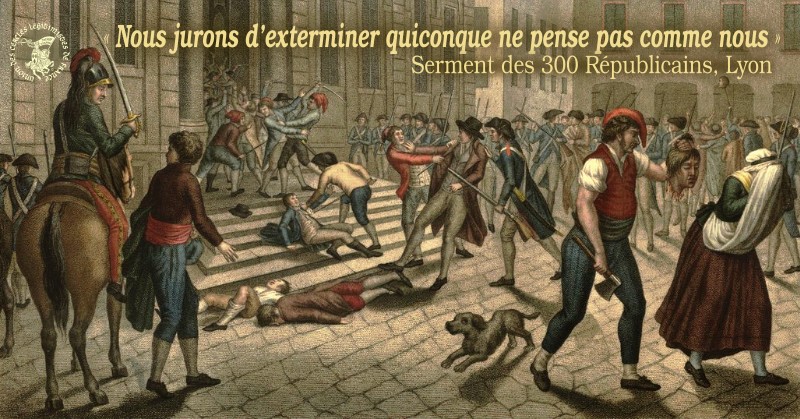

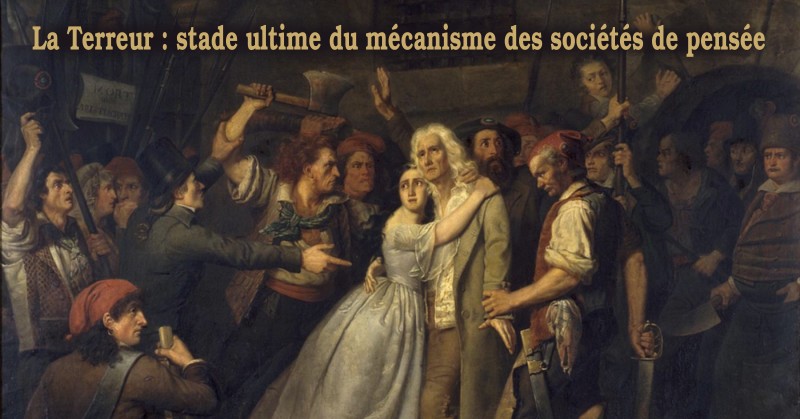

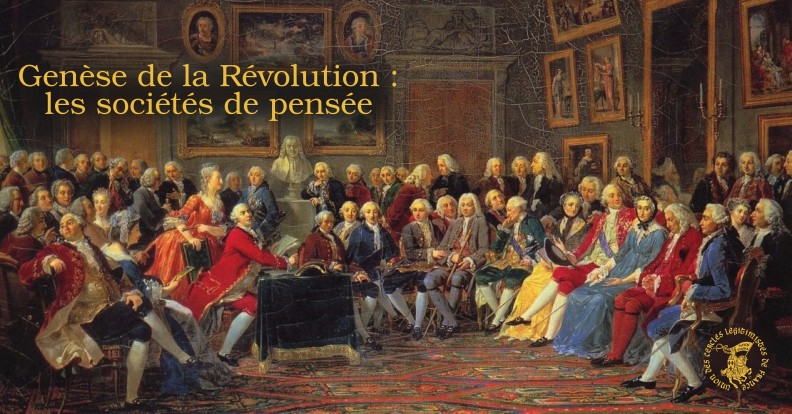

Les réflexions philosophiques d’Augustin Cochin procèdent de ses recherches historiques dans les archives révolutionnaires. Le découvreur du mécanisme des sociétés de pensée compare alors leurs fondements philosophiques à ceux de la pensée chrétienne. En effet, à rebrousse-poil de l’esprit du temps, Cochin revendique haut et fort sa foi catholique, car « foi et raison ne […]