En 1700, l’Espagne réclame à Louis XIV son petit-fils Philippe duc d’Anjou comme souverain. Le grand roi accepte, mais devant l’éventualité d’une union de l’Espagne et de la France sous une même couronne, l’Europe entre en guerre contre les deux pays. Pour mettre fin à un long et cruel conflit, Louis XIV et Philippe V signent en 1713 la paix d’Utrecht dans laquelle le nouveau roi d’Espagne est contraint de renoncer au Trône de France pour lui et ses descendants. Cependant cette clause du Traité pose un épineux problème juridique, car en France la Couronne est indisponible : elle n’est pas le bien du roi mais un bien public. Dans La tradition monarchique, le juriste Paul Watrin (1876-1950) démontre l’invalidité des renonciations d’Utrecht du point de vue du droit monarchique français ; il y précise aussi les obligations relatives aux respect des traités internationaux. [La Rédaction]

Table des matières

Introduction de Vive Le Roy

Extraits de La Tradition Monarchique (1916) de Paul Watrin. Réédition (1983) préfacée par Guy Augé.

Diffusion Université-Culture.

AVERTISSEMENTS :

Les titres et des sous-titres ont été ajoutés au texte original afin de faciliter la lecture en ligne.

Certains passages signalés par Guy Augé comme non conformes à l’authentique esprit légitimiste, ont été supprimés. En effet, sans démériter, le travail de Paul Watrin comprend quelques faiblesses tant il est vrai qu’il est difficile de se dégager de l’esprit de son temps :

– Erreurs sur l’origine de l’autorité royale, sur les notions d’absolutisme et de Droit Divin.

– Influence du positivisme.

– Influences des idéologies nationalistes et libérales…

Une phrase comme…

La Royauté avait son principe en Dieu car l’homme libre n’a aucune raison d’obéir à l’homme si Dieu n’est pas la source du pouvoir.

… montre que Watrin peine à s’extraire de la problématique libérale. En effet, pour lui, le point de départ de la réflexion politique est le dogme de la liberté de l’individu, alors que traditionnellement il s’agit du constat de la nature d’animal politique de l’homme.

Et Guy Augé de commenter :

C’est la prémisse qui est contestable et fallacieuse, sous les apparences d’une fausse évidence.

En partant de l’individu, en raisonnant à la manière des nominalistes modernes, on s’expose à des solutions « artificialistes » du problème de l’autorité dans la société politique, et de l’origine de cette société politique elle-même.

Il reste que l’excellent argumentaire juridique de La Tradition Monarchique constitue un passage obligé dans toute formation légitimiste.

Contexte des renonciations de Philippe V, duc d’Anjou, à la Couronne de France

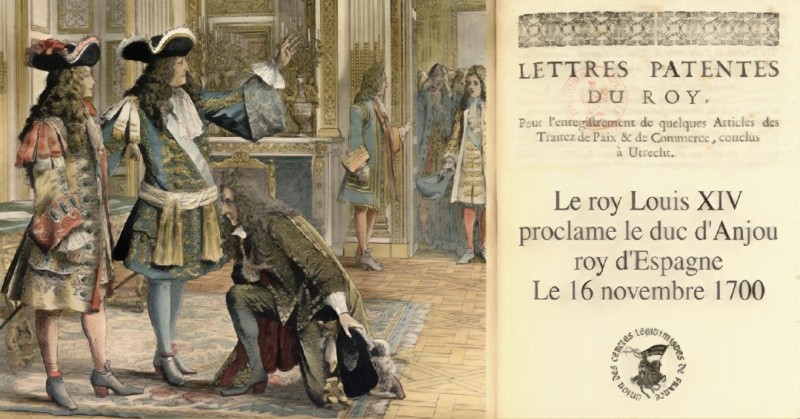

Le mardi 16 novembre 1700, à Versailles, le roi Louis XIV, au sortir de son lever, faisait entrer le marquis de Gastel-dos-Rios, ambassadeur d’Espagne, dans son cabinet, et, lui présentant son petit-fils le duc d’Anjou, lui disait qu’il pouvait le saluer comme son roi. Tout aussitôt, il donnait l’ordre de faire entrer toute la cour et passant les yeux sur la nombreuse compagnie qui se pressait là :

Messieurs, dit-il, voilà le roi d’Espagne. La naissance l’appelait à cette couronne, le feu roi aussi par son testament, toute la nation l’a souhaité et me l’a demandé instamment ; c’était l’ordre du ciel : je l’ai accordé avec plaisir.

Et, se tournant vers son petit-fils, il ajouta :

Soyez bon Espagnol, c’est présentement votre premier devoir, mais souvenez-vous que vous êtes né Français.

Le duc d’Anjou, petit-fils de France, héritier, après son père le Dauphin et son frère le duc de Boulogne, de la couronne de France, devenait donc roi d’Espagne sous le nom de Philippe V.

Cette élévation, qui pouvait faire prévoir dans un avenir prochain la réunion des couronnes de France et d’Espagne, devait susciter une longue guerre terminée par les traités d’Utrecht, de Rastadt et de Bade, qui reconnaissaient Philippe V comme roi d’Espagne, à la condition qu’il renonçât pour lui et ses descendants à tous ses droits éventuels sur la couronne de France, ce qu’il déclara.

C’est cette déclaration, dont trop d’historiens se sont contentés ; les chroniqueurs, en effet, se bornent le plus souvent à enregistrer les événements sans en chercher bien profondément les causes et encore, moins les effets possibles ; ils ne se sont pas assez demandé si cet acte de renonciation, inscrit sur le papier et accepté de guerre lasse par la diplomatie, était bien réel, s’il pouvait exister en droit et s’il a existé en fait.

Philippe V était dans l’incapacité de renoncer à la Couronne

La renonciation du duc d’Anjou est faite par celui-ci à deux titres différents : il renonce pour lui et il renonce pour ses descendants. Avait-il le droit de s’obliger ainsi ? Avait-il le droit d’obliger toute sa lignée ?

On ne peut renoncer à un droit que l’on n’a pas, or Philippe V n’était pas roi de France lors de ses renonciations à la Couronne

Monsieur le bâtonnier Gustave Théry, dans un remarquable mémoire qu’il a publié quelque temps après la mort du comte de Chambord (Henri V), pour soutenir les droits de Jean de France-Anjou, dit don Juan de Bourbon (Jean III), conclut très énergiquement qu’il n’a pas pu être engagé par son aïeul, mais, au point de vue de celui-ci, il dit :

En ce qui concerne Philippe V lui-même, il était libre de renoncer à son droit. Son abdication faisait avancer d’un rang ceux qui arrivaient après lui et leur donnait le droit d’invoquer contre son auteur un acte fait à leur profit.

Cette opinion nous paraît fort contestable et nous allons jusqu’à dire que le duc d’Anjou n’avait pas, au moment où il l’a fait, le droit de renoncer pour lui-même.

Il est certain qu’en général, comme le dit Merlin, chacun peut renoncer aux droits, privilèges et facultés qui lui sont conférés pour son avantage personnel. Mais, outre que la couronne n’est pas conférée au souverain pour son avantage personnel, le duc d’Anjou n’avait aucun droit de toucher à cette couronne au moment où il y renonçait.

Il n’est pas permis, dit Rolland de Villargues, de renoncer à un droit que l’on n’a pas ; en effet, une pareille renonciation serait un acte inutile et l’on ne saurait perdre ce que l’on n’a jamais eu.

Le code civil s’est inspiré de ces vieux principes :

– son article 181 défend de renoncer à la succession d’une personne vivante ;

– son article 2220 ne permet la renonciation à une prescription que lorsque celle-ci est acquise.

Le duc d’Anjou eût été roi de France, son droit évident était d’abdiquer ; mais on ne peut pas comprendre comment un roi d’Espagne peut, en cette qualité, abdiquer la couronne de France, ni comment un prince peut délaisser une dignité royale qu’il n’a pas.

Il y a incapacité de s’engager pour autrui sans son consentement : Philippe V ne pouvait engager sa postérité.

Mais passons et étudions le second titre au nom duquel a renoncé le duc d’Anjou : au nom de sa postérité. Ici, il ne faut vraiment connaître aucun principe de notre vieux droit national pour soutenir que la branche d’Anjou est engagée par un tel acte.

Il y a en droit deux grands principes qui régissent toute la question des stipulations :

– le premier est qu’on ne peut stipuler que pour soi-même à moins de ratification de celui au nom duquel en stipule ;

– mais le second est que lorsqu’on s’oblige, on oblige ses héritiers.

Le duc d’Anjou en stipulant pour ses descendants a stipulé pour autrui : il aurait donc fallu que tous ceux pour qui il a stipulé ratifient cette stipulation pour qu’elle leur fut opposable, réserve faite bien entendu de ce que nous disions au début de ce chapitre.

C’est ce qu’on disait déjà, sans qu’il y eût aucune opposition, lorsqu’on discutait sur les renonciations d’Anne d’Autriche et de Marie-Thérèse :

Le public, dit Torcy dans ses mémoires, décidait que la renonciation de la feue reine Marie-Thérèse, quand même elle serait valable, ne pouvait obliger les enfants qui n’existaient pas au temps d’un acte que l’autorité paternelle avait exigé ; que, puisqu’un mineur peut dans sa majorité revenir contre les dispositions faites à son préjudice pendant qu’il était en tutelle, la même faculté à plus forte raison était réservée nécessairement aux enfants privés, par quelqu’acte que ce put être, d’une succession légitime.

Sur ce premier principe qu’on ne peut stipuler pour autrui, le doute n’existe pas ; il n’y a pas, du reste, de discussion là-dessus…

En France, la monarchie n’est pas héréditaire mais successive : la Couronne n’appartient pas au roi, il ne peut en disposer

… aussi le parti d’Orléans ne s’occupe-t-il que du second :

Quand on s’oblige, on oblige ses héritiers.

C’est là, certes, un principe de droit vieux comme le droit lui-même, et nous ne pensons pas à le nier. Ce que nous nions, c’est que les droits dont il est question en cette renonciation fissent partie de l’héritage du duc d’Anjou.

Qu’est-ce donc qu’un héritier ? C’est, dans l’acception la plus commune, celui qui recueille tous les droits actifs et passifs qu’avait un défunt au moment de sa mort. Il prend ces biens augmentés des plus-values que le défunt a pu y ajouter, mais il les prend aussi diminués des charges dont le défunt les a grevés ; il est certain qu’il ne peut pas hériter des biens que le défunt a aliénés ni des droits auxquels il a renoncé.

Si donc, les descendants du duc d’Anjou avaient été ses héritiers au point de vue de la succession au trône, ils auraient été tenus par sa renonciation ; mais, héritiers au point de vue des biens privés, ils ne le sont pas au point de vue des droits à la couronne.

C’est par suite d’une erreur de langage qu’on a coutume de dire que la monarchie était héréditaire ; en réalité, elle était successive. Nous l’avons démontré au début de cet ouvrage dans l’étude de la nature juridique de la royauté française.

Si la couronne avait été héréditaire au vrai sens du mot, une fille eût pu en hériter ; en cas de plusieurs héritiers, il eût fallu la partager ; enfin, bien patrimonial, le roi eût pu en disposer par acte entre vifs ou par testament. Ce qui fait la confusion, c’est que, la plupart du temps, le nouveau roi était l’héritier ou l’un des héritiers de son prédécesseur ; mais, au point de vue de la couronne, il était seulement son successeur. L’héritage et la succession étaient deux choses bien distinctes : le nouveau roi pouvait accepter le premier et abdiquer la seconde ou conserver celle-ci en répudiant celui-là.

Si l’on veut un exemple de ce qu’était la succession à la couronne de France, il faut étudier dans notre ancien droit la substitution pupillaire. C’était l’acte par lequel une personne transmettait un bien à une autre personne à charge par celle-ci, après en avoir joui sa vie durant, de le remettre à une autre qui en jouirait de même et le remettrait encore dans les mêmes conditions et ainsi de suite indéfiniment. Dans cette succession par substitution, il n’y a réellement pas de propriétaire, mais toute une suite d’usufruitiers dont aucun ne peut disposer du bien.

C’est la comparaison que prenait le chancelier d’Aguesseau lorsqu’il disait :

Quand le roi d’Espagne pourrait se nuire à lui-même, il ne pourrait jamais nuire à ses enfants. Tout ce qu’il a fait à cet égard est nul, inutile, inefficace comme le serait la renonciation que ferait un père de biens substitués à ses enfants.

L’Angleterre elle-même, qui exigeait les renonciations, savait à quoi s’en tenir : outre que Louis XIV ne lui avait pas caché la vérité, une forte opposition à sa chambre des pairs soutenait en 1712 qu’en droit rigoureux, les renonciations ne seraient obligatoires qu’à l’égard des princes les ayant signées, mais qu’elles cesseraient de l’être pour leurs descendants, les princes signataires n’ayant ni titre ni droit pour arrêter envers leurs descendants la transmission des droits de succession qu’eux-mêmes n’avaient reçu de leurs ancêtres qu’à charge de transmission forcée.

Les renonciations sont illégales en droit monarchique français

Personne n’a le pouvoir de changer les lois de succession de la Couronne

Mais, dit-on, si le duc d’Anjou n’était pas en possession de la couronne et ne pouvait, par conséquent, pas y renoncer, si l’expectative de celle-ci ne faisait pas partie de ses droits patrimoniaux et s’il n’avait pas qualité pour l’y faire entrer en en privant ou non ses enfants, il n’en est pas moins vrai que quelqu’un est intervenu à l’acte : le Roi de France qui absorbait en lui tous les pouvoirs, qui était en un mot la France elle-même.

C’est là une grossière erreur : la théorie de l’omnipotence royale peut trouver sa place dans des romans historiques ou des manuels de propagande politique, mais l’historien sérieux est obligé d’y apporter des réserves. […]

La traditionnelle constitution de la France voulait que côte à côte cœxistassent l’intégrité des droits du roi et l’intégrité des droits du peuple.

Au premier rang des droits qui appartiennent au peuple est celui de ne pas être troublé par les compétitions pour le pouvoir et les intrigues qu’elles amènent. Celles-ci sont évitées par la loi fixe, immuable, intangible, de succession par primogéniture masculine et légitime. La coutume n’admettait pas que le roi pût y toucher ni que le peuple non plus s’en fût réservé le droit.

C’est une erreur de penser que si les États Généraux eussent été convoqués, lors du traité d’Utrecht, ils eussent pu changer l’ordre de succession au trône ; dire le droit aurait été tout leur rôle, et c’est bien pour cela qu’on ne les convoqua pas. Malgré les demandes de l’Angleterre que nous trouvons dans la correspondance de Bolingbroke, Torcy très habilement proposa à leur place le Parlement, où s’enregistraient tous les traités, en ayant soin de dire dans sa lettre :

Les États, en France, ne se mêlent pas de ce qui regarde la succession à la couronne.

On objecte que pourtant, historiquement, les États furent appelés à s’occuper de la succession au trône : oui, mais comme les juges sont tous les jours appelés à s’occuper des lois ; cela ne veut pas dire qu’ils les font : ils se contentent de les appliquer.

C’est ainsi qu’en 1316, le roi, Louis X le Hutin étant mort en laissant de son premier mariage avec Marguerite de Bourgogne une fille Jeanne et de son second mariage avec Clémence de Hongrie (de la première branche de France-Anjou), un fils posthume, Jean Ier, qui ne vécût que sept jours, plusieurs seigneurs, et à leur tête les oncles de Jeanne, le duc de Bourgogne et le comte de la Marche, son frère, profitèrent de l’événement pour contester les droits à la couronne du frère de Louis X, Philippe, comte de Poitiers. Celui-ci, à la mort de son frère, avait réuni les barons du royaume à Paris et avait fait décréter par eux qu’il régirait le royaume de France jusqu’à la délivrance de la reine, que si celle-ci accouchait d’un fils, il serait régent jusqu’à ce que le roi ait dix-huit ans, que si, au contraire, il naissait une fille, il serait reconnu roi. À la mort de Jean Ier, il fit reconnaître son droit par les États-Généraux qui déclarèrent que la coutume, et non eux-mêmes, excluait les femmes de la succession au trône.

En 1328, à la mort de Charles IV, les États sont chargés une seconde fois, non pas de faire, mais d’appliquer la loi salique en déclarant qu’Édouard III, roi d’Angleterre, petit-fils de Philippe-le-Bel par sa mère Isabelle, sœur des trois rois précédents…

… ne pouvait tirer d’elle un droit qu’elle n’avait pas, qu’elle ne pouvait avoir, qu’enfin la couronne appartenait, non au plus proche parent mâle, mais à celui qui l’était par les mâles.

Un roi n’a aucun pouvoir à changer les lois de succession de la Couronne

Ce droit, que ne s’était pas réservé le peuple de changer l’ordre de succession au trône, avait-il été donné au roi ou celui-ci était-il parvenu à l’usurper ?

Non, ni en doctrine, ni en fait.

La doctrine, nous l’avons vu dans l’introduction de ce traité ; nous avons cité les légistes du Moulin, Loyseau, Degrassalius, de l’Hommeau, Guyot ; nous avons dit que l’accord était parfait sur ce point.

En effet, aussi bien que ceux que nous avons déjà cités, Pierre de Cugnières déclare en 1329 :

Le roi de France est impuissant à aliéner les droits essentiels de sa couronne.

Vers la fin du XIVe siècle, Philippe de Mézières dans « Le songe du Vergier », dit :

Au roi appartient la souveraineté… qu’il ne pourrait donner, transporter, ni autrement aliéner.

Puis, c’est Jean de Terre-Rouge qui, en 1419, à la veille du traité de Troyes, écrit que jamais les rois de France n’ont légué par testament le royaume, parce que la coutume les en empêchait, que seule celle-ci transmettait la couronne.

Juvénal des Ursins, après le traité de Troyes, déclare que le roi ne peut…

… bailler le royaume en autre main … et quand il a un fils, ne lui peut le roi son père ni autre abdiquer ou ôter ce droit, voire môme s’il le voulait et consentait.

Aux États de 1484, Philippe Pot déclare :

La royauté est la dignité et non la propriété du prince.

De Seyssel en 1540 écrit que…

… la couronne n’est qu’une continuation de seigneurie de père en filz ou au plus prochain masle, sans ce qu’il se puisse selon droict et raison changer ne transmuer deça ne dela.

En France, dit du Tillet en 1577, le roi ne peut oster à son fils ou plus prochain la couronne s’il ne lui oste la vie ; encore, luy mort, elle viendra à ses descendans masles s’il en a.

Bodin, dans « les six livres de la République » parus en 1577, énonce clairement que le roi…

… ne peut déroger aux lois qui concernent l’estat du royaume et de l’establissement d’iceluy, d’autant qu’elles sont annexées et unies avec la couronne, comme est la loi salique : et quoy qu’il face, tousjours le successeur peut casser ce qui aura été faict au préjudice des lois royalles.

Pierre de Belloy, qui défend les droits d’Henri de Navarre rappelle que…

… le roy qui règne n’est ny l’instrument, ny le moyen, ny la cause par laquelle la couronne soit acquise au successeur, lequel ne la tient d’autre que de la seule loy. Par quoi, en ce qui touche la couronne, le successeur n’a que craindre du roy son prédécesseur.

C’est encore Jérôme Bignon qui, en 1610, écrit :

Il y a une qualité notable, qui n’est pas un petit avantage du Roïaume de France, en ce qu’il est et a été toujours successif héréditaire et non électif. Et pour rendre cette Succession plus assurée et par icelle les Rois immortels, il a toujours été reçu en France que ceux qui sont de la race roïale, quand bien ils seraient éloignez de mille degrez, toutefois, s’il n’y en a point d’autres plus proches, ils sont appelez à la succession du Roïaume, et en sont saisis par le seul décès sans autre fait.

Le royaume de France, dit en 1617 La Roche-Flavin, n’est pas un royaume absolu où la volonté du roi fait loi.

En 1652, Claude Joly écrit que…

… le pouvoir des rois est borné et fini ; les Français vivent dans une monarchie royale dont le chef n’est pas un maître, mais un père, un tuteur, un curateur.

Et ce ne sont pas là de simples doctrines de cabinet ; parlant au roi lui-même, le premier président du Parlement lui dit le 15 juin 1586 :

Si vous devez vous, si vous voulez être estimé juste et légitime prince, observer les loix de l’Estat et du royaume qui ne peuvent être viollées sans révoquer en doubte vostre propre puissance et souveraineté.

C’était, du reste, la théorie professée par les rois eux-mêmes et notamment par Louis XIV pourtant assez imbu de son autorité. Le « traité des droits de la Reine », dont nous avons parlé au chapitre II de la première partie, paru sans nom d’auteur et dû sans doute au roi lui-même, dit catégoriquement :

Le nœud qui attache la postérité royale au sceptre et qui lui impose une obligation comme naturelle de le recevoir chacun à son rang dans l’ordre de la succession du Prince est un lien si fort et si serré que nul de ceux qui viennent à naître de ce rang ne peut s’en tirer de sa propre autorité.

Et plus loin :

Si un prince a le pouvoir de faire renoncer ses enfants aux droits du sceptre et de les en exclure… il sera vrai de conclure qu’il a droit… de partager entre eux le Royaume à sa volonté, puisque c’est bien davantage de le faire entièrement sortir de sa maison par la voie d’une renonciation que le conférer dans sa famille à son choix ou de le diviser entre ses enfans selon ses affections.

Du reste, chaque fois qu’un roi se permit de vouloir toucher aux lois devant lesquelles il devait être le premier à s’incliner, il fut incapable de les changer et son incapacité même ne servit qu’à mieux montrer combien était intangible l’ancienne constitution française.

On connaît les exemples fameux :

– Charles VI privant son fils de la couronne et pour mieux fixer le droit, Dieu lui-même suscitant Jeanne avec mission de faire sacrer l’aîné de la Maison de France ;

– puis Henri IV voulant être roi très chrétien tout en restant protestant, fils aîné de l’Église sans reconnaître celle-ci, lieutenant du Christ en méconnaissant son vicaire et obligé pourtant de se soumettre en abjurant ;

– enfin Louis XIV qui dans son orgueil en était arrivé à se prétendre souverain absolu, qui avait cru pouvoir déclarer princes du sang ses bâtards et les appeler à la couronne, et sitôt sa mort, son testament cassé comme celui du moindre des bourgeois de Paris et les bâtards, improvisés princes du sang, ramenés à leur simple rang de pairie.

On le voit, la question de succession au trône était une de celles auxquelles le roi ne pouvait toucher. Donner quelque valeur sur ce point à la signature du roi, c’est être vraiment révolutionnaire.

L’objection orléaniste de la prescription

Définition juridique de la prescription

Quand on défend une mauvaise cause, on joue souvent de malheur : nous avons vu déjà tout ce que nous avons tiré du livre de M. de Courcy ; l’objection de la prescription, à laquelle nous n’aurions pas pensé si nous ne l’avions tant de fois entendue, nous donnera des arguments nouveaux en faveur de notre thèse. Nous ne nous y étendrons du reste pas, car l’objection nous parait bien puérile ; seul le souci de ne rien laisser de côté, nous y fait arrêter un instant.

Les droits de la branche d’Anjou seraient prescrits, d’après les partisans de la branche d’Orléans.

Qu’est-ce donc que la prescription ? C’est, on le sait, le moyen d’acquérir son droit par une possession non interrompue, ou de se libérer d’une obligation par l’inaction, ou bien de perdre un droit par le non exercice de ce droit.

À première vue, la prescription peut sembler injuste ; pourtant c’est le fondement le plus solide de la propriété privée qui, sans elle, pourrait chaque jour être remise en question ; aussi nous la trouvons dans les temps les plus reculés, lors des invasions barbares et dans les capitulaires des rois francs des sixième et septième siècles.

La prescription ne peut s’appliquer à la Couronne, car elle n’est pas la propriété du roi

Bien que, contrairement à l’opinion de Caïus, adoptée cependant par Gujas et Grotius, nous pensions que la prescription n’a été que réglée par le droit civil, mais qu’elle a sa source dans le droit naturel, nous ne voyons pas trop comment on peut la transporter du droit privé dans le domaine du droit public ; le faire, c’est admettre cette théorie, si contraire à l’histoire et si outrageante pour la mémoire de nos ancêtres, de la couronne propriété du roi.

Voyons cependant à raisonner sur ce point par comparaison.

La prescription est acquisitive ou extinctive, c’est-à-dire que par elle on acquiert ou on perd.

Les rois ont-ils pu acquérir, et par conséquent, transmettre, un droit quelconque sur la couronne par prescription ? Même en nous reportant au droit civil, nous voyons que…

… ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais, par quelque laps de temps que ce soit.

Troplong explique à ce sujet que…

… lorsqu’on possède pour autrui, loin d’acquérir pour son propre compte, on met en action la possession même du propriétaire.

Or, il n’est plus discuté aujourd’hui que le roi ne régnait pas pour lui-même ; son sacre contenait la confirmation même des droits imprescriptibles du peuple, confirmation qui avait sa place marquée dans le cérémonial au moment de l’acclamation. Quel roi aurait donc pu, de bonne foi, posséder la couronne à titre de propriétaire, condition indispensable cependant si on voulait transporter à cette matière les principes du droit civil ?

La couronne est un bien public, or les biens du domaine public sont imprescriptibles

C’est encore le code civil qui, à l’instar de l’ancien droit, a établi qu’on ne pouvait prescrire les choses qui ne sont pas dans le commerce, celles qui, par leur destination naturelle, appartiennent à tout le monde et échappent à l’appropriation privée comme la liberté de l’homme, l’air, la mer, les rivières et, en un mot, tout ce qui est le domaine public ; or, il n’y avait pas dans l’ancien droit, domaine plus public que la couronne qui était la chose de tous les Français ; elle n’était donc susceptible d’aucune prescription.

On ne peut prescrire contre son titre

Voyons maintenant si la branche d’Anjou aurait pu perdre, par prescription, son rang de succession.

Ici encore, les arguments du droit civil seraient en notre faveur ; il dit en effet :

On ne peut prescrire contre son titre, en ce sens qu’on ne peut se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession.

Quel est donc le titre en notre matière, si ce n’est la loi fondamentale du royaume qui veut le trône occupé par l’aîné de la maison de France ? Tout prince de la race capétienne ne peut donc prétendre à un droit quelconque d’occuper le trône que d’après le titre originaire, que du jour où il devient l’aîné.

On ne peut prescrire contre ce qui touche à l’ordre public

L’étude de la prescription nous apprend aussi qu’on ne peut prescrire contre ce qui touche à l’ordre public. Jamais une loi ne fut plus d’ordre public que la loi salique faite pour éviter les compétitions pour le pouvoir et tous les troubles qui en sont la suite.

L’inaction ne peut pas rendre prescriptible l’état d’une personne

L’inaction même de l’aîné des d’Anjou, à partir du moment où il aurait été saisi, ne pourrait préjudicier à ses successeurs, d’après la théorie du code civil qui admet que l’état des personnes est imprescriptible. Nos tribunaux autorisent constamment des particuliers à reprendre un titre quitté par leurs ancêtres, mais auquel ils ont droit, sans qu’aucune inaction de leur part, aussi longue soit-elle, ait pu leur faire perdre ce droit.

Les renonciations auraient-elles été (illégalement) admises à l’époque, la prescription ne s’applique pas aux erreurs de droit

Enfin, même si depuis la signature des renonciations, celles-ci eussent été admises constamment et sans discussion aucune, même si depuis ce temps les princes d’Anjou eussent été toujours tenus comme éliminés de la succession sans qu’ils aient jamais protesté, ils pourraient encore, quand ils le voudraient, revendiquer leurs droits, conformément au principe que la prescription ne s’applique pas aux erreurs de droit. Le droit romain le proclamait :

Nunquam in usucapionis juris error possessoribus prodest.

C’est la théorie de nos jurisconsultes anciens et modernes que Bossuet a résumé d’un mot :

La revendication du droit est éternelle.

L’objection orléaniste de la naturalisation étrangère

« Ce sont des Espagnols ! » telle est la deuxième objection du parti des princes d’Orléans contre les princes d’Anjou ; et, comme la foule aime les formules simples, elle admet assez généralement celle-là. Voyons donc ce qu’elle vaut.

Les ducs d’Anjou seraient espagnols, ils seraient quand même successibles

N’oublions pas tout d’abord que même si vraiment il était possible de changer de patrie et si les princes de France-Anjou étaient devenus Espagnols1, cela n’importerait guère au point de vue succession à la couronne : si cette branche de la maison royale de France avait pu devenir espagnole en régnant en Espagne, rien ne l’empêcherait alors de redevenir française en régnant en France. Ailleurs que chez nous, la question nationalité a rarement empêché un prince d’occuper un trône.

La Belgique, l’Angleterre, la Russie ne sont-elles pas gouvernées par des princes de race allemande ? l’Espagne, l’Autriche, la Suède par des Français ? Chez nous aussi n’avons-nous pas l’exemple des Bonaparte, originaires de Florence ?

Les ducs d’Anjou sont toujours restés français par leur sang, même s’ils ont régné sur un autre pays

Mais laissons ces exemples qui ne pourraient s’appliquer à notre cas, car nous savons que la principale gloire que nos pères tiraient de la loi salique était d’être toujours gouvernés par des souverains de leur sang.

Cette condition cesserait-elle donc d’être remplie par la descendance de Philippe V parce que celui-ci alla régner en Espagne ?

En tout cas, la prétention serait neuve, car les exemples du contraire fourmillent dans l’histoire capétienne :

– Louis VIII faillit être roi d’Angleterre ;

– Philippe IV le-Bel le fut de la Navarre ;

– Louis X le Hutin, également ;

– Philippe VI était fils de Charles de Valois, roi d’Aragon et de Valence et aussi empereur d’Orient ;

– Louis XII était fils de Charles d’Orléans, duc de Milan ; lui-même, avant son accession au trône fut aussi duc de Milan ;

– François II fut roi d’Écosse ;

– Henri III, de Pologne ;

– Henri IV, fils d’Antoine, roi de Navarre l’était aussi de ce pays dix-sept ans avant de ceindre la couronne de France.

Tous ces princes cependant avaient bien continué à être du sang de France et jamais on ne pensa à leur opposer une naturalisation étrangère.

C’est que ce qui fait la nationalité, c’est la race ; ce qui fait la race, c’est le sang. La race est perpétuée seulement par la filiation : le territoire n’y est pour rien. […]

Est-ce que notre code civil n’admet pas dans une certaine mesure la vérité de notre thèse lorsqu’il dit que tout enfant né d’un Français en pays étranger est Français et aussi que l’enfant d’un père qui a perdu la qualité de Français pourra cependant la revendiquer ?

Dans l’ancien droit, il en était de même ; ouvrons les œuvres de Pothier (1699-1772) :

Les enfants nés hors de France de Français expatriés, dit-il, ne sont privés des droits de régnicoles qu’autant qu’ils demeurent en pays étranger. S’ils viennent en France, ils recouvrent tous les droits de citoyens. C’est l’avis de Boyer, décision 13 : Filius in Hispania conceptus et natus a patre et matre gallis qui in Hispaniam perpetuæ moræ causa migrarunt, reversus in Galliam ad domicilium originis paternæ animo perpetuo ibi manendi sine fraude potest et succedere et ad retractum venire. Cela a été ainsi jugé par arrêt appelé vulgairement l’arrêté de Langloise (des personnes 1re partie, titre II, section IV).

Et Pothier fait remarquer qu’en se fixant en pays étranger un Français devient sujet de souverain étranger et que c’est pour cette raison qu’il perd la qualité de Français. Cette remarque, évidemment, ne s’applique pas à un prince français qui devient souverain en pays étranger.

Reconnaissons même comme normal qu’un Français devenu souverain étranger perde l’exercice de ses droits civils en France, ce qui se justifie par le fait que sur un trône étranger il échappe comme l’expatrié quelconque aux lois françaises : il n’en aura pas moins le droit, comme un citoyen quelconque, de reprendre, non sa nationalité qu’il n’a pas pu perdre, mais l’exercice des droits que comporte cette nationalité, le jour où il viendra se remettre sous l’égide des lois de sa patrie. C’est qu’il ne faut jamais confondre le droit lui-même, surtout quand c’est un droit naturel, avec l’exercice de ce droit.

Nous avons sur la question les annotations que d’Aguesseau, procureur général au Parlement de Paris, a faites sur le projet de lettres-patentes qui lui avait été remis au sujet de la renonciation de Philippe V. Le projet disait :

Comme la première qualité essentielle pour estre assis sur le throsne de France… est la qualité de Français, que la naissance la donne et que tous nos sujets habitans en pays estrangers, leurs enfans lorsqu’ils y naissent soit Princes de nostre sang, soit autres quels qu’ils soient, ne peuvent même recueillir la moindre succession dans nostre Royaume si ce défaut n’est corrigé par nos lettres, nous eusmes soin… etc…

D’Aguesseau fit cette correction :

On n’a point mis jusques à présent dans la bouche de nos Roys cette maxime qui suppose qu’un Prince est incapable de succéder à une couronne à laquelle la voix de la nature l’appelle parce qu’il est né ou qu’il demeure dans un pays estranger.

Depuis d’Aguesseau, sa théorie s’est encore fortifiée et consciemment ou non, tous ceux qui voient une réalité et non une chimère dans l’idée de patrie sont obligés d’en venir à la suppression de la naturalisation.

L’objection orléaniste de la vacance du trône

Une dernière objection de droit interne souvent entendue est que les Princes d’Anjou, revendiquant la couronne d’Espagne, ont perdu leurs droits à celle de France qui ne peut rester en suspens.

Une objection est purement théorique, car il n’y a jamais eu double revendication des trônes de France et d’Espagne

C’est là une objection de doctrine plus que de réalité : elle vaut cependant d’être étudiée, la science pure ne devant pas dédaigner les abstractions.

Puis, il faut reconnaître qu’elle aurait pu se produire : si Louis XV était décédé sans postérité, Philippe V était son successeur ; plus tard, sans Ferdinand VII qui a rétabli en Espagne la vieille loi des partidas à laquelle, du reste, il devait son trône, l’aîné des d’Anjou, à l’extinction de la branche aînée aurait pu se trouver roi d’Espagne et aîné de la maison de France ; or, comme en droit externe les couronnes ne peuvent être réunies sur la même tête et comme en droit interne, la France ne peut avoir comme roi que l’aîné, la question se serait présentée de savoir si le trône de France pouvait rester vacant.

Il se peut aussi que la question devienne un jour d’actualité en la personne d’Alphonse XIII que seuls précèdent deux princes sans enfant. Ajoutons que les orléanistes prétendent, la question résolue aujourd’hui : l’aîné de la maison de France revendiquant le trône d’Espagne en même temps que celui de France, ils proclament que celui-ci ne peut être vacant et ils en profitent pour l’attribuer ainsi au duc d’Orléans.

Notons en passant que, même l’exclusion de l’aîné admise, il faudrait tenir compte de tous ceux qui le suivent et qui précèdent la branche d’Orléans.

Le trône peut-il être vacant ?

Mais passons, et étudions seulement cette théorie que la couronne ne peut être en suspens. Est-ce bien certain d’après l’ancien droit ? Nous ne le pensons pas.

On sait la nature de la coutume qui a établi les rapports entre la France et sa maison souveraine ; on sait que seul l’aîné est appréhendé par le trône, mais si le droit au sceptre ne peut cesser de résider en lui, il n’en a l’exercice que sous certaines conditions.

La vacance du trône peut donc se concevoir à différents points de vue : ou l’aîné n’est pas là, ou les conditions voulues ne se rencontrent pas en sa personne.

Il y a vacance quand l’aîné est absent

L’aîné peut ne pas être là : c’est le cas qui se présente quand le roi meurt sans enfant mâle, mais en laissant la reine enceinte. Il y a là un moment où on ne peut vraiment pas dire le nom du roi régnant.

– C’est ainsi qu’en 1315 le roi Louis X le Hutin étant décédé, sa femme accoucha d’un fils posthume, Jean Ier ; jusqu’à la naissance de ce roi, le trône fut vacant.

– En 1328, Charles IV le-Bel étant mort en laissant aussi sa femme enceinte, son cousin germain, Philippe VI de Valois ne régna vraiment qu’après la naissance d’une fille posthume ; la couronne fut donc encore en suspens.

Il y a vacance quand les conditions royales ne sont pas réunies dans l’aîné : vacance de fait quand il est mineur, fou ou incapable…

Ajoutons que le roi étant là matériellement peut être en fait, empêché de régner : tant qu’il est mineur, au fond on règne pour lui ; il en est de même s’il est fou comme Charles VI ou prisonnier comme Jean II. Ne peut-on pas dire là encore qu’il y a en fait, non en droit, une vacance du trône ?

Nous savons qu’on répondra que dans tous les cas précédents la vacance est forcément limitée et qu’on en prévoit la fin mais qu’il n’en est pas de même dans le second ordre d’idées : quand les conditions royales ne se rencontrent pas en l’aîné qui peut être souche d’une succession de princes incapables comme lui et, d’autre part, tenant fermée aux autres l’accession au trône.

Ce serait le cas invoqué contre les d’Anjou tant que l’aîné ne se comporterait pas en roi d’un pays comme la France qui veut un roi qui ne soit que sa chose, et pour prendre des exemples actuels, c’est ce qu’on a invoqué contre Juan Carlos, et Jaime, faisant de ces noms une opposition à ce que ceux qui les portent soient appelés Jean III, Charles XI et Jacques Ier.

Nous ne pensons pas qu’il puisse y avoir là une abdication, nous prouverons même le contraire en étudiant les faits historiques, mais pour notre raisonnement, admettons un instant l’abdication ; nous savons que celle-ci ne peut jamais être que personnelle ; la conclusion est donc que si un roi pouvant avoir des enfants, pouvant se marier, abdiquait, celui qui serait son successeur en cas de mort ne le serait pas d’une façon sûre en cas d’abdication, car un fils pourrait survenir qui serait le roi légitime. Il y aurait donc vacance du trône.

Il y a vacance en droit quand l’aîné ne satisfait pas à la loi fondamentale de catholicité

Et ceci n’est pas une théorie nouvelle élaborée pour résoudre la difficulté provenant des prétentions saliques des d’Anjou au trône d’Espagne ; la question s’est posée et a été résolue pour un autre cas : celui d’un roi hérétique.

On sait qu’à côté de la loi de primogéniture masculine, une autre loi fondamentale de la vieille monarchie française était la profession par le roi de la religion catholique.

Ouvrons l’histoire de France d’Henri Martin ; nous y lisons ceci :

II est vrai que le pacte de Clovis et de saint Rémy, de l’armée franque et de la Gaule chrétienne avait enfanté la France du Moyen Age. Prétendre qu’on naissait roi indépendamment de ce pacte primitif et que le Prince pouvait y déroger sans que la société l’en eût délié en se déliant elle-même, c’était détruire les principes fondamentaux de l’ancienne France et changer la base de la société.

Une note du même auteur appuie encore sur cette théorie :

La profession de la religion catholique, apostolique, romaine, disaient les États-Généraux, n’est pas seulement l’ancienne coutume, mais la principale et fondamentale loi du royaume…

La couronne de France est si conjointe à la religion catholique que, non seulement la France n’a pu souffrir aucun roi qui n’en ait été le singulier protecteur et professeur, mais aussi qu’elle n’est tenue d’obéir aux rois qu’après leur sacre. Les États du Royaume ne vouent fidélité et obéissance au roi qu’aux conditions de son serment.

Donc deux conditions pour le roi : être l’aîné de la maison de France et être le « lieutenant du Christ ».

Or, à la mort d’Henri III, l’aîné de la maison de France se trouvait être un prince en rébellion contre l’Église.

Que fit-on ? On déclara tout simplement la vacance du trône. La Ligue, œuvre du peuple, car presque toute la noblesse suivait le roi protestant et une douzaine d’évêques seulement avaient osé se déclarer ouvertement pour les catholiques, la Ligue, disons-nous, se dressa pour barrer te chemin du trône à l’hérétique.

Mais la Ligue voulait-elle en maintenant la vieille loi du sacre violer celle de la primogéniture ? nous ne le pensons pas, et, avec Victor de Chalambert, nous ne craignons pas de dire que…

… la Ligue fût légitime dans son principe, énergique et sage dans ses moyens d’action, désintéressée dans sa fin.

Certes, parmi les ligueurs, certains, qui proclamaient le cardinal de Bourbon sous le nom de Charles X, voulaient une solution immédiate qui eût abouti au fond, au renversement de la vieille Constitution, mais les gardiens du droit ne l’admirent jamais.

Le Parlement de Paris, tout entier ligueur, rendit le 28 juin 1593 un arrêt qui était la reconnaissance et la réserve des droits d’Henri IV. Cet arrêt défendait…

… qu’aucun traité ne se fasse pour transférer la couronne en la main de princes ou princesses étrangers.

Il faut entendre ici étranger par étranger au sang royal, au droit à la couronne et non étranger au pays ; parmi les prétendants étaient, en effet, le duc de Lorraine pour son fils et le duc de Mayenne.

L’année suivante, le 30 mars 1594, Paris ouvrit ses portes à Henri IV devenu catholique et le Parlement rendit un arrêt commençant ainsi :

La Cour, ayant dès le douzième jour du mois de janvier dernier, interpellé le duc de Mayenne de reconnaître le Roi que Dieu et les Loix ont donné à ce Roïaume…

Mais, si au lieu de se convertir « l’année suivante », Henri IV fut demeuré hérétique toute sa vie, si son fils l’eût été aussi, que se fût-il passé ? si l’aîné des d’Anjou ne veut pas être exclusivement à la France, que se passera-t-il en droit monarchique ? personne ne sera donc là pour régner ?

lors d’une vacance, on attend que les conditions soient à nouveau réunies dans l’aîné

En droit pur, il importe peu et quel que soit le temps pendant lequel les conditions voulues ne seront pas réunies en l’aîné, on raisonnera comme dans l’attente d’un roi posthume, comme en une minorité, comme en toute autre vacance du trône.

Quelle était donc, en ce cas, la vieille tradition de nos pères ? Écoutons ce que disait le fameux Philippe Pot aux États de Tours de 1484 au sujet de la régence qu’il y avait lieu d’établir. Que la régence doive être courte ou longue, les principes seront les mêmes.

Philippe Pot, s’élevant contre l’oligarchie princière, disait :

Je ne crois pas inutile de rappeler ici quelques principes touchant l’autorité et la liberté des États-Généraux, principes qui ont été professés par les plus grands hommes et les plus sages, et que je tiens d’eux comme une tradition sacrée…

Que si l’on voulait que la régence appartint aux princes du sang et que la question vint à s’élever, auquel d’entre eux appartiendrait l’administration du royaume, qui ne voit que cette question serait décidée, non par les conseils et les raisonnements, mais par les armes ?

Or, je vous le demande, qui ne sera pas disposé à regarder comme un téméraire usurpateur du pouvoir, comme un perturbateur de la paix publique et un tyran digne d’être flétri par les lois celui qui, sans prendre l’avis de la nation, s’emparerait, sous un prétexte quelconque, du gouvernement qui ne lui serait point déféré par un droit manifeste et incontestable ?

La chose publique, dira-t-on, restera donc sans gouvernement et livrée aux passions de tous ?

En aucune façon : la question sera immédiatement déférée à l’examen des États-Généraux, non pour rester maîtres eux-mêmes du gouvernement, mais pour y proposer les plus dignes…Sans doute, on doit être soumis à la volonté du prince qui gouverne l’État en vertu de son âge et de la loi fondamentale ; mais, dans le cas proposé, le roi ne peut, en raison de sa minorité, prendre le gouvernement ni en disposer. Il faut donc que le gouvernement et le droit d’en disposer retournent au peuple, puisque c’est sa chose, non pas à un prince ou à une partie du peuple, mais à tous les Français, puisqu’en dernière analyse, une longue vacance ou une mauvaise régence tourne au détriment de lui seul.

Je n’entends pas dire que le droit de régner ou la propriété de la suprême puissance passe à d’autres personnes qu’à celle du roi, mais seulement que la régence et l’administration du royaume ne sont point sa propriété et qu’elles appartiennent temporairement au peuple ou à ceux qu’il a élus.

Et voilà comment, quand on veut aller au fond des choses, on voit que d’après la plus pure tradition royaliste, tant que le roi légitime est dans l’impossibilité de régner, c’est au peuple à disposer de la régence du royaume, celle-ci serait-elle une république, toujours plus légitime que l’usurpation d’un prince.

L’objection orléaniste du respect des traités internationaux (droit externe)

Voilà donc réduites à néant toutes les objections de droit interne ; aussi les partisans des renonciations n’y insistent-ils pas autant que sur celle de droit externe : le respect que doit la France à la clause suivante, insérée en l’article VI du traité d’Utrecht, reproduit à Rastadt et à Bade, confirmée par les traités de la Quadruple-Alliance de 1720, de Vienne de 1725, d’Aix-la-Chapelle de 1748 et même de Vienne en 1815 :

D’autant que la guerre, que la présente paix doit.éteindre, a été allumée principalement, parce que la sûreté et la liberté de l’Europe ne pouvaient pas absolument souffrir que les couronnes de France et d’Espagne fussent réunies sur une même tête, et que sur les instances de Sa Majesté Britannique et du consentement, tant de Sa Majesté Très Chrétienne que de Sa Majesté Catholique, on est enfin parvenu, par un effet de la Providence divine, à prévenir ce mal pour tous les temps à venir, moyennant des renonciations conçues dans la meilleure forme et faites en la manière la plus solennelle, dont la teneur suit ci-après.

(Ici se trouvent les actes concernant les renonciations réciproques du Roi Philippe d’une part, et de M. le duc de Berry et de M. le duc d’Orléans, de l’autre.)

Étant suffisamment pourvu que la renonciation ci-relative, laquelle doit être éternellement une loi inviolable et toujours observée, à ce que le Roi Catholique, ni aucun prince de sa postérité ne puisse jamais aspirer à parvenir à la couronne de France ;

et d’un autre côté les renonciations réciproques à la couronne d’Espagne faites par la France, ainsi que les autres actes qui établissent la succession héréditaire à la couronne de France, lesquels tendent à une même fin ;

ayant ainsi suffisamment pourvu à ce que les couronnes de France et d’Espagne demeurent séparées et désunies, de même que les susdites renonciations, et les autres transactions qui les regardent, subsistant dans leur vigueur et étant conservées de bonne foi, ces couronnes ne pourraient jamais être réunies ;

ainsi, le Sérénissime Roi Très Chrétien et la Sérénissime Reine de la Grande-Bretagne s’engagent solennellement et par parole de roi, l’un à l’autre, qu’eux ni leurs héritiers et successeurs ne feront jamais rien, ni ne permettront que jamais il soit rien fait capable d’empêcher les renonciations et autres transactions susdites d’avoir leur plein et entier effet ;

au contraire leurs Majestés Royales prendront un soin sincère et feront leurs efforts afin que rien ne donne atteinte à ce fondement du salut public, ni ne puisse l’ébranler.

Un traité est un contrat entre États et, en tant que tel, il peut être invalidé

Pour savoir le respect qui est dû à cette clause, il faut d’abord définir ce que c’est qu’un traité. On le sait : c’est entre les États ce qu’est le contrat entre les particuliers.

Comme un contrat quelconque, le traité prend donc fin :

– par son exécution complète,

– par l’expiration du terme convenu,

– par la dénonciation dans les conditions prévues,

– par la renonciation des avantages consentis,

– par le désistement mutuel,

– par la disparition des causes qui avaient occasionné le traité,

– par l’impossibilité d’exécution,

– par l’arrivée d’une condition résolutoire et

– par l’inexécution par l’un des contractants.

Il n’y a pas lieu d’étudier les quatre premières hypothèses, le traité étant stipulé perpétuel ; restent donc les quatre dernières.

Un traité est invalidé par la disparition des causes qui l’avaient suscité

Pour la disparition des causes qui ont occasionné le traité, on pourrait dans un certaine mesure l’invoquer : en présence de l’accroissement considérable pris par certaines puissances, la réunion de la France et de l’Espagne ne pourrait plus constituer le même danger qu’en 1713 pour l’équilibre européen ; mais passons, car nous reconnaissons que cela est discutable et, du reste, nous avons mieux.

Un traité est invalidé par l’impossibilité de son exécution

L’impossibilité d’exécution est aussi une cause d’inexécution des contrats ; or, nous savons qu’en droit monarchique, la France ne peut avoir comme roi que l’aîné de sa maison souveraine. Louis XIV, tous les plénipotentiaires et ambassadeurs de France l’ont proclamé pendant treize ans depuis la mort de Charles II jusqu’à la signature de la paix. Un exemple fameux montrait aussi à l’étranger que tout ce qui serait signé contre cette loi se heurtait à cette cause d’inexécution : l’impossibilité.

Après la bataille d’Azincourt, le traité de Troyes du 21 mai 1420, signé par la France, reconnaissait comme héritier du trône, Henri V, roi d’Angleterre, au préjudice du Dauphin ; on sait ce qu’il en advint et comment Charles VII fut providentiellement conduit à Reims. Il y avait cependant eu un « traité » et ce traité avait été accepté par la majorité du pays, par la capitale, par la Sorbonne ; mais, il était impossible de par la grande loi fondamentale de l’État. Qu’importait donc alors le traité ?

De par le Roi du Ciel, répondit Jeanne, je bouterai l’Anglais hors de France et je ferai avoir au Roi Charles à Reims son digne sacre.

C’est bien le même langage que celui que tînt Louis XIV parlant de la loi salique :

Cette loi est estimée l’ouvrage de Celui qui a établi la monarchie et l’on tient en France qu’il n’y a que Dieu seul qui puisse l’abolir.

Si l’on doit respecter un traité, c’est en tant que le traité ne sortira pas du domaine propre au droit international : il est universellement admis qu’un pays n’a pas le droit d’imposer à un autre telle ou telle constitution, tel ou tel prince. M. d’Anglade, un des rares royalistes fidèles à la tradition, écrivait très justement après la mort du comte de Chambord :

Depuis la mort du roi Henri V, nous avons donc une légitimité de par la loi française, une légitimité de par le traité d’Utrecht, une Providence divine et une providence européenne. Notre droit français mettait la loi de succession au-dessus de toute discussion : le Roi n’y pouvait rien changer, ni les États-Généraux, ni le peuple ; et. Français, nous reconnaîtrions ce droit à l’étranger ?

Ce n’est évidemment pas admissible.

Un traité est invalidé par une condition résolutoire.

Mais veut-on que ce soit admissible ? il faudra tout de même bien admettre que les conditions résolutoires prévues annuleront le traité quand elles se produiront.

Le dernier paragraphe de l’article VI du traité d’Utrecht dit :

Le Roi Catholique ne pourra jamais, ni aucun prince de sa postérité, aspirer ni parvenir à la couronne de France…

… ce qui revient à dire que s’il cesse d’être Roi Catholique, c’est-à-dire Roi d’Espagne, il redeviendra de plein droit prince héréditaire français.

Or, on le sait, Charles IV, dont la fille était mariée au prince du Brésil et qui, en cas de mort de son frère pouvait réunir sur sa tête le Portugal et l’Espagne, fit restaurer en 1789 par un vote des Cortès le vieux droit espagnol des partidas ; en 1812, cette décision fut confirmée publiquement et insérée dans la constitution du royaume ; le 29 mars 1830, Ferdinand VII promulgua sa pragmatique sanction pour couper court aux aspirations de son frère don Carlos qui, étant né avant 1789, se basait sur ce que les lois n’ont pas d’effet rétroactif pour proclamer ses droits imprescriptibles ; le 8 juin 1843, les Cortès prêtèrent serment à la jeune infante Marie-Isabelle. L’aîné de la branche d’Anjou a donc cessé d’être roi catholique. La clause résolutoire a joué.

Un traité est invalidé si l’un des contractants ne ne remplit pas ses engagements

Il est encore une autre cause d’extinction des contrats : c’est lorsqu’un des contractants n’exécute pas le contrat.

Prenons le traité d’Utrecht en son entier ; quelle clause n’a pas été violée ?

– La Savoie qui devait être rendue à son duc a été réunie à la France en 1794, distraite de nouveau en 1815, réunie encore en 1860.

– Minorque qui devait être aux Anglais a été prise par la France en 1756, rendue en 1763 et restituée à l’Espagne en 1783.

– L’Espagne a cherché, malgré le traité dUtrecht, à reprendre Gibraltar en 1727, 1779 et 1782.

– Les Pays-Bas espagnols (Hollande, Belgique, Luxembourg), furent donnés à l’Autriche ; celle-ci ne les eût pourtant que jusqu’en 1748 ; on sait depuis tous les sorts divers de ces pays.

– Naples devait être à l’Autriche, la Sicile au duc de Savoie ; l’une et l’autre formèrent un royaume pour un prince de France-Anjou, puis furent à Joseph Bonaparte, à Murat, de nouveau aux France-Anjou, puis réunies à l’Italie.

On comprend alors ce que disait le 1er février 1847, Garnier-Pagès :

M. le ministre des Affaires étrangères parle de traités. Je lui demande à lui-même :

– Y a-t-il dans ces traités des limitations de territoire, stipulations de commerce ou autre clause,

– y a-t-il quelque chose qui ait survécu à la Révolution ?

– Comment donc parler encore de ces traités comme si les peuples appartenaient aux rois ?

– Comment parler de ces traités, quand les autres puissances les respectent si peu ?

– Comment parler, du traité d’Utrecht ?

– mais alors, il faut combler le port de Dunkerque !

Un traité international est invalidé par une nouvelle guerre

Voilà donc bien des causes qui annulent le traité d’Utrecht, mais il y en a une autre plus forte encore : c’est que le traité, contrat passé entre les nations, a une cause d’abrogation qui n’existe pas dans les contrats ordinaires : la guerre.

Dalloz dit à l’article Traité international :

On a toujours et partout considéré l’état de guerre comme abrogeant sans retour les traités ; quand la guerre est finie, les relations des belligérants sont pour l’avenir réglées par un nouveau traité.

Nous savons que depuis les stipulations d’Utrecht, des guerres sont intervenues où ont été mêlées toutes les parties contractantes ; le traité d’Utrecht ne lie donc plus aucune nation.

La question n’est pas douteuse, et c’est tout naturellement que la phrase suivante venait sous la plume des rédacteurs du traité de Francfort du 10 mai 1871 :

Les traités de commerce avec les différents États de l’Allemagne, ayant été annulés par la guerre…

Un traité international oblige uniquement dans le principe qu’il consacre

Allons plus loin et disons nettement que le lendemain même de la signature d’un traité imposé par la guerre, celui-ci n’oblige plus si le vaincu se sent assez fort pour le déchirer.

Qui n’approuve cette déclaration, que le 1er mars 1871, M. Keller, député d’Alsace, faisait au nom de ses collègues d’Alsace-Lorraine :

J’ai tenu, avant de quitter cette enceinte, à protester comme Alsacien et comme Français contre un traité qui à mes yeux est une injustice, un déshonneur et, si l’assemblée devait le ratifier, d’avance j’en appelle à la postérité qui nous jugera les uns et les autres ; j’en appelle à tous les peuples qui ne peuvent pas. indéfiniment se laisser vendre comme un vil bétail ; j’en appelle enfin à l’épée de tous les gens de cœur qui, le plus tôt possible, déchireront ce traité ?

La vérité est qu’il faut distinguer le traité qui est toujours fait pour un temps avec le droit qui est éternel ; ce que l’on peut soutenir, c’est que lorsqu’un traité consacre un principe de droit international, ce principe doit être respecté.

Le traité d’Utrecht contient-il un principe de cette nature ? Oui : lorsqu’il dit que

la sûreté et la liberté de l’Europe ne pouvaient absolument souffrir que les couronnes de France et d’Espagne fussent réunies sur une même tête.

Ceci, admettons-le, et disons avec M. Giraud :

La grande question d’Utrecht, c’est l’équilibre des puissances des États, l’intérêt européen et non l’intérêt privé des familles. Il s’agissait de concilier le respect dû à l’indépendance souveraine des États avec ce que la sûreté générale de l’Europe pouvait exiger d’eux.

Aussi l’Europe a seulement demandé que la séparation qui avait toujours existé entre la France et l’Espagne fut assurée à perpétuité et que ces deux États continuassent à former deux souverainetés distinctes.

Voilà la seule question vraiment politique et européenne qui a été traitée et résolue à Utrecht. Elle a été renfermée scrupuleusement dans ces limites.

Voilà ce qui est à respecter, non du traité lui-même, mais des principes qu’il rappelle ; quant à leur réalisation, elle ne regarde que la France et l’Espagne.

Les deux couronnes ne peuvent pas être réunies sur la même tête ; soit ; mais il n’était pas besoin des conférences et du traité d’Utrecht pour le proclamer : c’est le principe auquel Philippe V dût son trône qui, sans cela, devait appartenir à son père, puis à son frère aîné. Si donc, malgré la vieille loi espagnole qui à défaut du fils appelle au trône la fille aînée du roi défunt, le roi d’Espagne se fut trouvé un jour l’aîné de la maison de France, il aurait été dans le cas du Dauphin en 1700. À situation identique, solution identique.

- Remarquons pour les esprits chagrins, que Louis XX possède bien la nationalité française au sens républicain du terme, même si cela n’a aucune conséquence sur le plan du droit monarchique.↩