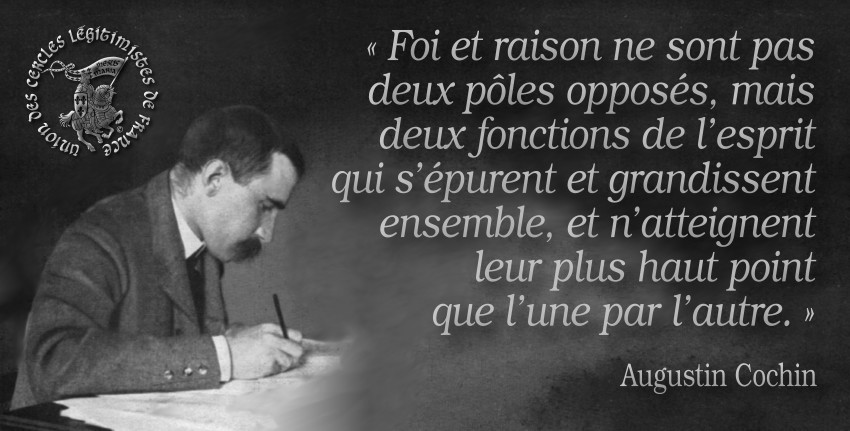

À partir de ses travaux historiques sur la genèse de la Révolution, Augustin Cochin (1876-1916) met en lumière la sociologie et la philosophie de la modernité pour la comparer à la conception classique, réaliste et chrétienne de l’homme. Contrairement aux sociétés modernes qui se fondent sur les théories d’idéologues pour ensuite contraindre le réel, la société chrétienne commence par un acte de foi ; puis l’effort de l’action féconde peu à peu la connaissance du réel, et des principes peuvent alors se dégager. Cet acte de foi s’identifie précisément à l’esprit qui anime le « corps social », autrement dit, il en constitue la cause finale qui lui donne sa forme. Aussi Cochin fustige-t-il les philosophes modernes matérialistes ou positivistes qui ignorent l’esprit pour ne considérer que la forme, à l’instar de l’école maurrassienne qu’il n’hésite pas — précisément à cause de cette démarche — à accuser du « plus grand crime contre la foi. » [La Rédaction]

Chapitres du livre Abstraction révolutionnaire et réalisme catholique réalisé d’après les dernières notes d’Augustin Cochin et disponibles sur viveleroy.net :

– Préface de Michel Boüard

– Les réflexions philosophiques d’Augustin Cochin

Table des matières

Introduction de viveleroy

L’ouvrage Abstractions révolutionnaire et réalisme catholique1 est réalisé à partir des dernières notes d’Augustin Cochin. Le texte qui suit en constitue à la fois une introduction et une synthèse. [La Rédaction]

AVERTISSEMENT de la Rédaction : Les titres secondaires ainsi que les titres principaux marqués [VLR] ont été rajoutés par nos soins pour faciliter la lecture.

Genèse de l’ouvrage sur les notes d’Augustin Cochin [VLR]

Une synthèse nécessaire mais avortée

Au début de l’année 1914, Augustin Cochin remettait à un éditeur parisien le manuscrit de son ouvrage sur Les Sociétés de pensée et la Révolution en Bretagne. Quelques semaines plus tard, il le reprenait par devers lui. À ceux qui s’en étonnaient, il répondit que cet ouvrage ne pouvait encore affronter le jugement du public ; pour le bien comprendre, il fallait connaître les principes de la doctrine que l’historien-philosophe venait d’élaborer, après quatorze ans de travail.

Dès lors, il entreprit de mettre en ordre les notes qu’il avait recueillies en vue de cette synthèse. Mais la guerre était proche ; deux ans plus tard, Augustin Cochin tombait au champ d’honneur.

Depuis, ses parents, ses amis, ses anciens collaborateurs ont entrepris l’inventaire et la publication des œuvres qu’il laissait inachevées. Pour les travaux de détail, la chose était aisée ; quant au grand « Discours préliminaire » dont il rêvait, il fut impossible de le reconstituer. Certaines parties, du moins, en ont été publiées en 1924, par les soins éclairés du regretté abbé Ackermann, sous le titre La Révolution et la libre pensée.

Une synthèse reconstituée à partir de notes

Or, de nouvelles recherches dans les papiers d’A. Cochin viennent de faire connaître un grand nombre de notes, très brèves pour la plupart, et concernant divers sujets : philosophie, sociologie, histoire. Encore qu’aucun lien très apparent ne les unisse, une intention commune s’y fait jour : démontrer la prééminence de la foi, de l’idéal chrétien et vraiment humain sur la vertu révolutionnaire et démagogique, qui en est le simulacre. Quelques-unes de ces pages sont, par la hauteur des sujets abordés, par la maîtrise de la pensée comme par la vigueur du style, parmi les plus élevées de l’œuvre d’A. Cochin. Aussi a-t-il paru opportun de les réunir en un volume.

Il ne faut pas oublier que ce sont des notes personnelles, des idées, nées au hasard de la réflexion et rapidement exprimées — parfois à l’aide d’un système d’abréviations dont l’auteur usait lorsqu’il écrivait pour lui seul ; c’est dire qu’il ne comptait point publier ces exposés tels qu’il les a laissés : le souci qu’il avait de la forme, et qu’atteste l’état de ses manuscrits, s’y fût opposé.

Mais lui seul pouvait mener à bien, en matière si délicate, ce travail de révision. À corriger ces quadretti, on n’eût rien gagné en précision ni en concision. Il nous y a fallu renoncer. Aussi bien est-il, à pareille méthode, un avantage : si l’expression semble imparfaite et rudes les contours, on perçoit mieux, on serre de plus près la pensée de l’auteur ; on en discerne les nuances et le degré de vigueur. Ces notes sont donc publiées dans l’état où elles ont été trouvées. Ceux qui ont connu A. Cochin y reconnaîtront ainsi le tour familier de son lucide esprit.

À l’origine, l’œuvre d’Augustin Cochin paraît comme une réaction contre des excès de tout genre nés de la Révolution française, et du mouvement philosophique qui a préparé celle-ci. Elle se situe donc dans le triple plan philosophique, sociologique et historique. Comme les pages qui suivent sont, en quelque sorte, la quintessence de toute cette œuvre, on y trouvera aussi ces trois éléments.

L’œuvre philosophique d’Augustin Cochin

La philosophie chrétienne d’Augustin Cochin

Il faudrait consacrer tout un volume à la philosophie d’Augustin Cochin. Il paraîtra peut-être un jour ; du moins ne s’agit-il, ici, que de tracer à grands traits une esquisse de cette philosophie, et d’en mettre en relief les caractères dominants. On se demandait naguère si le concept de philosophie chrétienne répond à quelque chose de réel. L’existence même des œuvres d’Augustin Cochin renforce sérieusement la thèse de ceux qui, à cette question, répondaient par l’affirmative2. Sa philosophie est essentiellement chrétienne, en ce sens que des éléments notionnels lui sont fournis par la révélation.

Fécondation mutuelle de la foi et de l’intelligence

Sans la foi, l’intelligence ne peut se réaliser pleinement elle-même. Ainsi, la raison, loin d’être toute puissante, voit son champ d’action fort limité. Augustin Cochin se défie visiblement de cette faculté ; une longue expérience de l’histoire lui a montré à quels excès elle peut conduire ceux qui lui confient exclusivement leur destinée. Est-ce à dire qu’il convienne de la renier ? Non point ; elle ne s’oppose en rien à la foi ; ce n’est pas le « pôle opposé », mais simplement une autre fonction de l’esprit. Leur union est harmonie ; bien mieux, « elles n’atteignent leur plus haut point que l’une par l’autre ».

L’expérience a montré que les peuples ont tendance à se confier, d’abord, entièrement à l’une ; puis, de cet excès naît une réaction qui anéantit les résultats acquis ; la raison règne, alors, en souveraine ; or, elle est, dans cet état, principe de décadence. « L’âge viril des civilisations » est marqué par l’accord de la raison et de la foi, s’étayant l’une l’autre et respectant mutuellement leurs domaines. Ce n’est pas à dire que l’esprit, grâce à l’accord parfait de ces deux fonctions, suffise à l’homme pour réaliser le but de sa vie.

Le constat de la rupture moderne entre l’action et la pensée…

A. Cochin, comme tous les hommes de sa génération, a souffert, dans sa jeunesse, de la rupture consommée vers la fin du XIXe siècle, entre le monde de la pensée et celui de l’action. D’où une volonté ferme chez lui, de concilier un sage pragmatisme avec le primat du spirituel. On trouverait mainte trace d’un tel souci chez un Péguy ou un Psichari. Chez Cochin, la réaction est vive contre les vieux errements.

Il a horreur de tout ce qui est rationalisme aride comme de tout ce qui tendrait à un fidéisme plus ou moins mal défini et vide de sens.

… rupture due à une pensée appliquée à un horizon lointain

Il y a une perspective de la pensée, comme une perspective de la vue ;

– l’horizon lointain, perçu à grand-peine, c’est l’infini domaine de la pensée ;

– l’objet proche, entièrement possédé par la vue, c’est la notion précise, utilement et actuellement tenue par la pensée.

Grande est la différence entre les deux ordres de possession.

– L’une est vraie mais vaine et déprimante ;

– l’autre, seule, est complète, c’est-à-dire à la fois vraie et bonne, adéquate aux possibilités de l’effort humain. L’expérience a montré la valeur de l’une et de l’autre.

Réalisme traditionnel contre idéalisme moderne

Pendant des siècles, les peuples occidentaux, par exemple, ont réalisé d’immenses progrès ; guidés sans doute par un idéal religieux, absolu pris pour fin, encore qu’infiniment supérieur aux aspirations spontanées de la nature ; mais avant tout parce qu’ils ont marché pas à pas, les yeux rivés au chemin, et n’ont point gaspillé leur temps en des considérations aussi déprimantes qu’évidemment vraies. De la sorte, les progrès ont été réalisés par la convergence des efforts, avant même que la raison raisonnante en ait pu mesurer l’étendue, supputer le prix.

Depuis tantôt deux siècles, la méthode a changé ; on décrète, au nom de la société, la conquête immédiate des plus lointains objectifs… et l’on n’a pas la volonté qu’il faudrait pour saisir ceux qui sont à portée de la main. Or la victoire finale n’est promise qu’à ceux qui sont capables de lutter chaque jour. L’idéal le plus élevé ne suppléera pas aux déficiences d’un velléitaire. L’action est inséparable de la pensée. Bien plus, elle doit, en un sens, la précéder.

Une Vérité vers laquelle on ne progresse que pas à pas, par la foi, l’intelligence et la volonté d’agir

Si la Vérité, en effet, est éternelle, elle nous est, pour une grande part, inaccessible. Nous y participons si nous avons la foi. C’est dire qu’elle ne réside pas dans le monde sensible ; là, rien que d’éphémère et d’imparfait ; or, il ne saurait y avoir de Vérité dans le relatif. La somme des opinions n’est pas Vérité, car la Vérité est d’une autre essence que l’opinion3. Sans doute possédons-nous, dans le monde, une part de Vérité, mais le seul travail de l’esprit ne peut rien pour l’accroître.

La Vérité n’est pas faite, dit A. Cochin, parce que le monde est fini.

Mais l’homme, créature finie, lui aussi, peut s’élever vers Dieu. Dans la mesure où il progresse en ce sens, dans la mesure où son âme, par cet élan, se réalise elle-même dans son objet, la Vérité lui devient plus accessible.

Inutile, par conséquent, de chercher celle-ci des yeux, en demeurant sur place.

Il faut nous lever et marcher ; il y a du chemin à parcourir, une œuvre à réaliser ; c’est la volonté qui doit agir, d’abord ; l’intelligence regardera ensuite.

Il ne suffit pas, en effet, d’avoir une intelligence…

… il faut, pour qu’il y ait science, que cette intelligence s’applique à quelque chose d’intelligible. Or, les objets sont plus ou moins intelligibles suivant qu’ils sont plus ou moins parfaits. Et, encore une fois, c’est la volonté, la valeur grandissante de notre propre être qui nous permet de nous élever vers un monde plus intelligible parce qu’il est meilleur.

On ne saurait mieux démontrer la nécessité de l’action, de son union étroite à la pensée.

L’impératif de l’effort sur soi

Un corollaire s’impose, de toute évidence.

Le premier devoir de tout homme est de réaliser intégralement sa personnalité ; tel est le secret de la vie spirituelle et intellectuelle. Le culte du « moi », dans ce qu’il a de plus haut, de plus désintéressé, voilà l’un des caractères principaux de la pensée d’Augustin Cochin.

Celui-ci y subordonne dans une certaine mesure, nous l’avons vu, la recherche même de la vérité et l’exercice efficace de l’intelligence. Une vie intérieure intense lui avait montré quelles richesses un homme peut porter en soi ; c’est là qu’il faut regarder d’abord ; le premier but de l’activité humaine, surtout à la période de formation, doit être la réalisation intégrale, l’épanouissement de sa personnalité ; ensuite seulement il songera à faire rayonner celle-ci. Le monde sera d’autant plus riche, d’autant meilleur, qu’il contiendra plus d’hommes arrivés à la pleine possession, à l’intégrale et harmonieuse réalisation de leur « moi » : foi, sentiment, raison. Ceci n’a rien d’un individualisme outrancier ; car la personnalité ainsi constituée ne demeurera point dans une tour d’ivoire.

Les sociétés réelles unies par la Vérité ; les sociétés contractuelles unies pour [créer] la vérité

Augustin Cochin possède à un haut degré ce que l’on pourrait appeler « le sens de l’Église ».

Lors de son dernier congé, au printemps de 1916, quelques semaines avant le sacrifice total de sa vie et de ses travaux — prévu et accepté, si dur qu’il fût — il voulut écrire quelques dernières pages, le résumé de son œuvre, son testament. Ces pages que l’on a déjà publiées sont consacrées à l’Église catholique.

À côté de toutes les sociétés contractuelles, édifiées sur des sophismes, elle est la « Société réelle ». En elle, l’union est, de fait, réelle, plénière ; elle est l’œuvre de la Vérité, à la différence des autres sociétés [les sociétés contractuelles, ou sociétés de pensée4] qui prétendent créer cette Vérité, et sont unies pour elle, non par elle.

Une même réalité transcendante s’impose à tous les chrétiens ; c’est par l’union de foi, la convergence des efforts personnels vers ce but qu’est constituée l’Église. Sans ces efforts, point d’union ; encore ne doivent-ils point s’arrêter à l’individu lui-même, mais « se fonder » coûte que coûte dans la réalité sublime prise pour terme ; point de spéculation vaine, de confiance en une saine nature, en une raison toute puissante, mais le renoncement, l’obéissance, le sacrifice, sources de vie et de progrès. Ainsi se trouve constituée la société des fidèles ; quant à l’autorité infaillible, elle est fondée par cette même réalité supérieure à laquelle tous croient et tendent ; elle a pour mission de l’interpréter, de la traduire dans le dogme. Mais cette société réelle, d’institution divine, peut être vivifiée, amplifiée, « précisée sous forme vivante » par ses propres membres lorsqu’ils croient et agissent.

Une unité naturelle du corps social réalisée par la cause finale de la Vérité, non une unité moderne recherchée pour elle-même

Ainsi, dans l’Église, point de souci du corps social pour lui-même ; nul recours à un contrat originel passé entre des volontés libres, nulle recherche de l’union comme fin suffisante en soi ; l’esprit est tout ; le corps est son œuvre. La seule fin légitime de soi, c’est l’union de chaque être à son principe, comme disaient les scolastiques. Aimer Dieu, tendre vers lui, voilà le but ; il implique et renferme tout le reste, l’amour du prochain par exemple, comme la cause contient en puissance les conséquences.

Tel est l’idéal social posé en principe par le christianisme, approché dans l’Église.

On comprend, dès lors, que la cause, le fait premier, en même temps que le seul but réel et légitime, soit la Vérité ; le fait social n’est pas une fin désirable en elle-même — elle serait, en ce cas, irréalisable — mais seulement une conséquence, très haute, d’ailleurs, et très noble lorsqu’elle est située dans le plan de l’union de foi.

Le « grand crime » du positivisme et de l’école maurrassienne

« Le plus grand crime » que l’on puisse commettre contre la foi et contre l’Église, c’est d’adhérer au corps en ignorant l’esprit, à l’extérieur en méconnaissant la sève interne. Ainsi font ceux qui tentent d’utiliser à des fins temporelles les forces de vie de la société chrétienne, lorsqu’eux-mêmes ne participent pas à cette vie. Ce faisant, dit Augustin Cochin, ils déshonorent l’Église.

C’est quand le corps s’affaiblit, quand le lien social se relâche, quand l’élan se ralentit, que paraît le souci de l’union, de la défense commune du corps social pour lui-même, dans son être physique. Après la crise protestante du XVIe siècle, le terme social « catholique » prend, dans l’Église officielle, la place du mot réel « chrétien ». Le moderniste, poussant au bout du mouvement, voudrait mettre l’Église à la place de Dieu.

Et aujourd’hui même, il en est qui mettent le corps avant l’esprit, l’ordre avant le but : M. Maurras défend le corps pour l’ordre qu’il présente ; M. Le Roy compromet l’esprit ; c’est la même doctrine : intellectuelle chez Le Roy, matérialiste chez Maurras.

Or, le témoignage ainsi rendu ne sert de rien à la foi. Si quelque chose déshonore l’Église, c’est l’adhésion pharisaïque à la forme, à l’extérieur, sans le fond. S’il est un anathème, c’est contre ceux qui adhèrent au corps et ignorent l’âme. C’est le plus grand crime qu’ils puissent commettre contre la foi.

Mais ils font aussi un calcul très faux.

Ces sages trop pressés tuent la poule aux œufs d’or. Le jour où la foi est convaincue d’illusion, d’erreur, d’imposture, peu importe qu’on croie ou non, qu’on rende ou ne rende pas hommage à sa vertu sociale ; elle s’évanouit, et le corps social… comme un corps sans âme et sans vie, privé de sève, meurt et sèche sur pied… Ôtez l’illusion de vérité, la réalité d’union disparaît.

Une équivoque, soigneusement entretenue depuis plusieurs années dans certains milieux, a identifié trop souvent la philosophie d’Augustin Cochin avec celle d’une école positiviste, condamnée par l’Église.

Cette confusion a déjà été dénoncée5. La présente publication contribuera à la dissiper de nouveau. Et ce ne sera point, sans doute, sa moindre utilité. Non seulement Augustin Cochin ne partageait pas — comme certains catholiques, moins clairvoyants — les idées dont la condamnation fut depuis promulguée, mais il les réprouve dès 1916, avec une extrême énergie, comme « un crime contre la foi ».

Il y a, pour tout lecteur sincère, un abîme entre l’empirisme borné, matérialiste* de l’école en question et la haute conception, profondément spiritualiste et chrétienne de l’Église et de la Société proposée par Augustin Cochin.

* Matérialiste en ce sens que M. Maurras, athée, a cherché dans le seul monde sensible tous les éléments d’un système qui repose dès lors, qu’on le veuille ou non, sur le primat du temporel. D’où, chez les maurrassiens, méconnaissance des valeurs fondamentales du catholicisme, tendance à asservir le spirituel au temporel pour les besoins de la cause, sympathie pour les mouvements analogues au gallicanisme. Nous sommes bien loin, ici, de la doctrine philosophique et sociale qu’Augustin Cochin, homme de foi, a érigée sur sa foi. Dans ces deux systèmes, ce sont les principes mêmes qui s’affrontent ; ici, tout vient de Dieu ; là, Dieu n’est que toléré6. On ne saurait trouver plus nette opposition.

L’œuvre sociologique d’Augustin Cochin

Une école de sociologie originale

C’est vers le moment où s’affirmait, par les travaux de Durkheim, de Bouglé, la doctrine de l’École sociologique, qu’Augustin Cochin élaborait la sienne propre. Il se trouva donc, dès l’origine, en contradiction absolue avec la philosophie qui avait les honneurs du jour.

D’aucuns se contentèrent de repousser d’un mot, sans même les vouloir connaître à fond, des idées qu’ils jugeaient pernicieuses. Lui voulut pénétrer intimement le nouveau système qui s’imposait à l’attention du public. Il dépouilla, la plume à la main, tous les travaux fondamentaux et maint ouvrage de détail. Ces volumes figurent encore dans sa bibliothèque, couverts d’annotations qui témoignent du soin avec lequel ils ont été lus. De cet examen sont aussi sorties un grand nombre de notes, qui figurent dans le présent recueil.

L’importance et la nouveauté des doctrines sociologiques ne pouvaient, en effet, laisser personne indifférent. Aussi Augustin Cochin fut-il contraint maintes fois de définir, en fonction d’elles, son propre système. L’exposé de celui-ci ne pouvait, à pareille méthode, que gagner en clarté.

Présupposés de la sociologie des modernes

On trouvera fréquemment, dans les notes qui composent le présent recueil, le mot social ; les expressions d’effort social, devoir social, doctrine sociale s’y rencontrent à chaque page. Il importe donc de définir très exactement le sens de ce terme, afin d’éviter toute confusion : il est, en effet, aujourd’hui encore à l’ordre du jour, mais avec une tout autre valeur.

La doctrine sociale, pour Augustin Cochin, c’est la doctrine sociologique telle que l’a présentée E. Durkheim ; Léon Bourgeois, Lévy Bruhl et M. Bouglé se sont en effet contentés d’en développer ou d’en corriger tel ou tel détail ; ils ont conservé les principes posés par celui que Cochin appelle « le plus bruyant promoteur de la science sociale ». Il suffira de rappeler ici, en bref, les principaux articles du credo sociologique.

– Le fait primitif dans l’univers, n’est pas, pour Durkheim, l’individu mais la société. Aussi les sociologues vont-ils chercher au centre de l’Australie ou en Polynésie le type de la société primitive, comme d’autres s’efforcent d’y trouver le pithécanthrope.

– Tout est ainsi commandé, dans l’ordre du temps comme dans celui de la causalité, par le fait social. La morale, dogme religieux sont des produits sociaux. De la sorte…

… la vérité religieuse, comme le dit fort bien Cochin, ne serait qu’une mythologie de la nécessité matérielle résultant de l’état social ; Dieu, un symbole social.

– La morale dépend ainsi de la société ; on considère le crime comme immoral parce qu’il lèse la société, au lieu de le considérer comme antisocial parce qu’il lèse la morale.

Et Augustin Cochin continue :

Social est le vent qui souffle aujourd’hui ; tout doit être social sous peine de ne rien valoir ; au lieu de la charité qui consiste à aimer son semblable, on prêche la solidarité qui consiste à agir socialement 7

Le sens du mot social apparaît donc clairement ainsi. Il n’était peut-être pas inutile, en un temps où la polémique s’introduit partout, de le préciser. Telle est donc la doctrine à réfuter. On a peine à se représenter le succès qu’elle connut lors de sa définition, et l’influence qu’elle exerça ; il est peu d’œuvres, parues à cette époque, qui n’en portent l’empreinte. Ainsi s’explique le soin persévérant qu’Augustin Cochin prend à la combattre.

Une opposition aux systèmes de Rousseau, Hobbes, Hegel, Nietzsche et Comte

À l’origine de cette conception du fait social, on trouverait facilement les théories de Rousseau. Aussi verra-t-on celles-ci fréquemment critiquées dans les pages qui suivent. Au principe de la nature bonne, Augustin Cochin oppose la doctrine de l’Église catholique qui connaît la faiblesse humaine, conséquence de la faute originelle, mais n’en propose pas moins à l’homme la perfection pour idéal.

Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. (Matthieu, V, 48.)

Au nom de la foi, on peut tout demander à l’homme ; mais, dans une société sans Dieu, au nom de quoi proposer un idéal de perfection ?

C’est donc la condamnation de tous les systèmes sociaux dérivés, en quelque mesure,

– de Hobbes et de Rousseau, d’une part, qui méconnaissent la faute originelle et ses conséquences ;

– d’autre part, des systèmes inspirés de la philosophie allemande, de Hegel à Nietzsche, et aussi de Comte, et qui prétendent organiser la société à partir d’un empirisme trompeur qui fait la somme des déficiences humaines en laissant de côté, par aveuglement positiviste, les facteurs spirituels et les valeurs morales — le sel de la terre.

À égale distance de ces deux doctrines antichrétiennes, Augustin Cochin définit avec vigueur sa position. C’est plutôt, à vrai dire, une définition par la négative qu’il en donne.

Les faiblesses du matérialisme, du déterminisme des sociologues modernes

La libre pensée identifie — c’est l’un de ses postulats — matériel avec réel et idéal avec théorique. « Or, le primat des intérêts matériels », autrement dit, le matérialisme historique n’est pas évidemment vrai ; c’est une hypothèse partiellement vérifiée.

La trame de l’histoire semble, en effet, tissée selon les lois du déterminisme. Il est facile d’isoler cette partie et de la présenter comme un tout ; l’esprit est satisfait d’un système aussi cohérent.

Le malheur veut qu’il y ait autre chose : les facteurs humains, individuels, qui bouleversent parfois un ordre que l’on eût cru nécessaire et immuable. C’est cet élément, qui parfois est caché, qui, sans bruit, agit comme le levain, que les théoriciens de la sociologie déterministe oublient dans leur somme de l’histoire humaine.

N’est pas irréel tout ce qui échappe aux sens, ni théorique tout idéal. Nous avons vu qu’Augustin Cochin fait une large place, dans sa philosophie, à l’idéal, à l’effort de chaque être tendant vers son principe. Mais il en bannit avec la dernière rigueur tout ce qui est théorique. Il montre, par exemple, ce qu’a de vain, d’irréel, l’idée de l’homme en soi proposée par Rousseau, reprise par les sociologues contemporains.

De « l’homme en soi » des modernes contre « l’homme-type » du christianisme

Cette notion est le résidu de l’abstraction logique, qui a pour effet de supprimer les facteurs de l’être personnel : qualités, intérêts, traditions, aspirations morales et religieuses. Ce concept sans réalité est le point de départ d’un système égalitaire, au sens philosophique du terme, dont le point d’arrivée sera la réalisation de cet homme en soi par dissociation, élimination des caractères particuliers — destruction en somme.

Au contraire, l’homme-type, modèle du christianisme, est un concept plein de réalité, toujours plus réel que nous, présent comme idéal, et centre d’une religion dont le point d’arrivée sera la réalisation de cet homme-type par l’effort moral.

Ces deux concepts sont générateurs d’unité, mais en un sens fort différent.

– L’unité par le dedans, grâce à la foi, est bien préférable à

– l’unité par le dehors grâce à la loi.

En toutes deux, certes, est un principe d’égalité.

– Mais tandis que dans la première, cette égalité, sur la base d’un type humain pleinement réalisé, figure comme le point d’arrivée, le terme de l’effort,

– elle est considérée, dans l’autre, comme le point de départ d’un système idéologique, sur la base d’un type diminué, terne, résidu de l’abstraction.

Le concept « d’homme en soi » rousseauiste conduit à « forcer les hommes à être libres »

C’est ce dernier type d’homme qui constitue la molécule du corps social contractuel. De celui-ci, les formes et les proportions sont déterminées par la nécessité.

– Dans l’état de nature, en effet, c’est-à-dire avant le contrat, la loi de la volonté libre est l’amour-propre : tout homme est intéressé, mais cet égoïsme originel est légitime, louable même.

– Le malheur veut qu’il soit souvent voilé, par exemple lorsque l’homme est opprimé au dedans par un idéal adventice imposé à la conscience : croyance religieuse, attachement quelconque ; c’est la servitude de l’ignorance, la pire des choses.

– On conçoit donc que des hommes, affranchis eux-mêmes grâce au progrès des lumières, se soient donné pour mission d’affranchir leurs frères, au besoin par la force. Rien n’est plus légitime que de contraindre un homme qui erre, que de contrarier sa volonté actuelle, dégénérée, au nom de sa volonté d’homme libre, à l’état de nature — on dit : de sa volonté supposée.

Le contrat, seconde raison invoquée par la société moderne pour contraindre l’individu

Le second stade de l’évolution sociale est celui du contrat. Toute société contractuelle suppose un engagement initial de chacun des citoyens qui la composent. Le premier degré était celui de la liberté ; le second est celui de la justice.

C’est avec la justice, en effet, que l’homme a passé un contrat, — disons, pour employer l’expression consacrée, un quasi-contrat. Voici donc une nouvelle raison pour la société de contraindre l’individu. Or, le renoncement à un avantage personnel au profit de la collectivité, l’acceptation d’une sanction, n’ont pas pour mobile l’attachement à un idéal aimé et servi, mais simplement le respect de la signature donnée.

– Cette notion de la justice suppose bien aussi le recours à l’homme type ; mais l’on se heurte toujours à la dualité de type déjà signalée : moral et social…

– Avec l’homme social, — au sens où nous l’avons défini, — l’homme résidu, il est facile de construire de séduisantes théories. Nul obstacle, aucun heurt, puisque l’on n’est plus dans le domaine des intérêts.

Mais ces constructions théoriques n’ont aucune valeur dans le plan des réalisations. En effet, si les sociologues dépouillent l’homme de tous les éléments qui différencient son individualité, c’est afin qu’il vive, pense et agisse pour le général. Or, l’opinion d’un homme, du point de vue général n’est pas plus juste que n’est intense son désir du bien général en tant que tel.

La seule chose juste, utile à connaître, le seul témoignage de poids, c’est l’opinion particulière, la volonté particulière, c’est-à-dire les réactions de l’être réel en face des événements de la vie réelle, que ce soit dans l’ordre tangible ou dans l’ordre spirituel.

Les conséquences destructrices de la tyrannie sociale

Quant aux effets de la tyrannie sociale, on les perçoit sans peine. Ils sont destructeurs à l’égard de tous les groupements moins vastes que la société, quelque naturels qu’ils puissent être : la famille, le corps de métier par exemple ; car d’après la thèse fondamentale de la sociologie, est bonne toute action ayant un mobile général, c’est-à-dire social — au sens ci-dessus défini ; est inférieure toute autre action.

Conséquence du postulat de l’homme en soi : « Volonté générale » peut signifier uniquement volonté du citoyen éclairé

D’autre part, le gouvernement ne sera plus, dans les sociétés, la tête, mais l’un des membres spécialisés en vertu de la division du travail ; ce sera l’organe gouvernemental. En théorie, c’est fort bien, car la volonté de tous les hommes sociaux est la même. Mais en fait ?

La volonté générale ne sera pas nécessairement la volonté de la collectivité, ni même celle du plus grand nombre ; elle est, par définition, conforme à la raison pure, naturelle, telle que tout homme l’a en lui s’il se dépouille de tout ce qui la peut recouvrir.

Par conséquent, s’il n’y a qu’un citoyen pleinement éclairé, la volonté générale sera celle d’un seul ; celui-là affirmera qu’il agit d’après ce qui lui est commun avec tous ses semblables : volonté, raison, sentiments naturels ; il n’en sera pas moins un tyran.

Autre conséquence : La « vertu démagogique »

Enfin, dans une société de ce genre, la porte est largement ouverte à la démagogie. De même que le courtisan du Prince étudie les goûts de celui-ci pour les flatter, de même le courtisan de la Société flatte les goûts de l’homme en général, de l’homme abstrait, social, c’est-à-dire ceux qui peuvent être communs à tout le monde.

Il cherche à être non ce que tel ou tel homme en particulier admirera, mais ce que les hommes peuvent admirer quand ils sont ensemble, jugent et décident ensemble, ce qui est loin d’être la même chose : il y a une forme moyenne d’idées et de sentiments, un idéal courant qui appartient à tout le monde et à chacun dans la mesure où il se laisse aller à penser comme tout le monde et cède au courant, dans la mesure où il n’est pas lui-même.

Cet idéal abstrait, ces sentiments élevés qui doivent infailliblement plaire à une foule en tant que telle, c’est la « vertu démagogique ».

Conclusion sur la sociologie d’Augustin Cochin

De la conception sociale que réprouve Augustin Cochin, on vient de voir quelques conséquences. Elles sont légion, et plus pernicieuses les unes que les autres. Tout ce qui a la société, prise en elle-même et pour elle-même, comme principe ou comme fin en soi est inexistant ; et si l’on veut gouverner les hommes selon ces règles, il n’en peut résulter que du mal. Telles sont la nature exacte, la portée et les raisons de la défiance dont Augustin Cochin fait preuve vis-à-vis de la société. On se souvient qu’il proposait, au contraire, un champ d’action des plus vastes, à l’individu, à l’homme au sens plein du terme, c’est-à-dire tendant à réaliser intégralement sa personnalité.

L’œuvre historique d’Augustin Cochin

De l’étude des documents historiques à la philosophie

Le point de vue historique est, dans l’œuvre d’Augustin Cochin, d’une importance qu’il faut mettre en relief. On connaît la genèse de cette œuvre. C’est après plusieurs années de travail, et parce qu’il se heurtait à des énigmes insolubles que l’historien comprit la nécessité de devenir philosophe. Il s’astreignit à pénétrer la doctrine sociologique ; c’est la critique de celle-ci, enfin, qui l’amena au thomisme, dans les derniers mois qu’il put consacrer à ses travaux, en 1914. Les notes qu’on lira plus loin ont été écrites, pour une grande part, à ce moment ; elles sont l’œuvre du philosophe qui s’applique à donner, à un problème d’histoire, une solution que n’ont pu fournir les méthodes proprement historiques de recherche et de critique des textes. Voilà ce qu’il ne faut pas oublier.

Les convictions monarchistes d’Augustin Cochin

Or, Augustin Cochin témoigne, dans tous ses ouvrages, d’une préférence très nette pour la monarchie. Ce n’est point chez lui pur respect d’une tradition, encore moins parti pris, mais sentiment profond de l’historien qui a étudié l’Ancien Régime et le Nouveau.

Car Cochin n’admire point indistinctement toute monarchie : il rejette nettement, je l’ai dit, le système de Maurras. Pourquoi ? Parce que ce royaliste est un social, au sens où nous avons défini ce terme ; parce que sa monarchie n’est pas viable : il lui manque l’essentiel, ce qui a fait la force de l’Ancien Régime.

Augustin Cochin situe, en effet, dans les notes qu’on lira plus loin, ses convictions monarchistes dans l’ensemble d’une philosophie très haute. Tout essai d’organisation du corps social pour lui-même et par des moyens purement humains est voué à l’échec. Il faut un ordre social chrétien, une société qui vive de sa foi, ex fide, où l’amour du prochain soit charité, c’est-à-dire amour plénier, au nom d’une réalité plus haute que l’homme, où l’union soit « union de foi ».

Si Augustin Cochin admire profondément l’Ancien Régime, c’est parce qu’en dépit des défauts inhérents à tout système humain, il approcha cet idéal, il le reconnut. Tel fut le secret de sa force.

1789 : une monarchie qui a perdu son principe de vie

En 1789, les institutions, les formes extérieures n’ont pas varié ; le régime monarchique est sauf. Mais en réalité, tout est changé. Le principe de vie s’est retiré de ce corps social. La Réforme, au XVIe siècle, l’avait gravement atteint ; les doctrines philosophiques du XVIIIe siècle l’ont achevé. Dès lors, ces formes sans vie…

… ne sont plus que des quilles qui attendent la boule.

Voilà bien ce qui montre la vanité des théories sociales, qu’elles soient monarchistes ou démocratiques. Le principe d’autorité, par exemple, ne suffit pas à préserver un régime. L’exemple de 1789 est, à cet égard, frappant.

Le loyalisme traditionnel remplacé par la solidarité moderniste

Cette union de foi, que l’on trouve surtout dans la société médiévale, a produit l’une des choses qu’Augustin Cochin admire le plus, dans l’Ancien Régime : le loyalisme.

Le loyalisme est affaire directe entre Dieu, ou le Roi, ou la patrie et moi. Les autres n’y sont pour rien. Quand tous agiraient comme moi, mon devoir resterait personnel, c’est-à-dire qu’aucun homme au monde n’aurait le droit de m’y contraindre ; et quand je serais seul, mon devoir resterait absolu : la défection des autres ne saurait m’en dispenser 8.

Au loyalisme, on a voulu substituer la solidarité, impersonnelle et forcée. Ici, plus de principe supérieur vers lequel tendent toutes les volontés personnelles, réalisant, par cette convergence, l’union entre elles, mais un contrat entre égaux — ce quasi-contrat conclu par des volontés libres. Donc, plus d’obligation de conscience, mais la contrainte ; plus d’acte moral, mais l’acte social.

Ainsi, ce qu’Augustin Cochin loue, c’est à nouveau un lien d’union qui détermine cette union en cherchant plus haut qu’elle son motif, qui fait vivre le corps social en puisant au-dessus de lui le principe de vie. Telles sont, en bref, les raisons de l’attachement dont l’historien témoigne envers l’Ancien Régime.

Conclusion sur l’œuvre de Cochin et perspectives [VLR]

Il a démonté les rouages de la machine révolutionnaire, et il exprime les sentiments qu’il éprouve :

– défiance à l’égard des abstractions sans vie, à l’égard des vertus logiques et non morales, caricatures des vertus chrétiennes et vraiment humaines, à l’égard d’un système social matérialiste ;

– condamnation, au nom de la dignité de la personne humaine8 et des hautes fins qui lui sont assignées, d’une doctrine de mort, retirant au concept d’homme ce qu’il contient de noble et de fécond ;

– à l’inverse, attachement à l’ordre social réel que ces doctrines ont achevé de ruiner.

On voit ici paraître nettement le point de vue historique. Car Augustin Cochin est trop historien pour croire que l’on puisse, par la volonté d’un groupe, appuyée sur la force, restaurer un ordre social disparu. Aussi refuse-t-il d’adhérer à aucun de ces groupes, jugeant vaine leur action ; il a fallu des siècles pour que fût brisée l’« union de foi » de la société chrétienne, et le mal n’est pas dans les formes extérieures, mais au sein même de la société, dans ses ressorts les plus secrets, dans son principe. C’est en un mot l’âme et non le corps de la société qui est malade. À soigner le corps, à tenter, même, d’en transformer l’aspect, on ne supprimera pas le mal.

Est-ce à dire que philosopher soit, chez Cochin, pur dilettantisme ? Certes non. Sa philosophie est action. Non point action subversive dans le plan social, mais action réalisatrice dans le plan moral et individuel. Les créateurs de systèmes sociaux, les théoriciens n’ont point changé la face du monde, mais les hommes de foi et les saints.

Telle est la seule règle que propose Augustin Cochin, au terme de ses investigations historiques et philosophiques : le corps social n’est rien, l’esprit tout ; car c’est l’esprit qui crée le corps. Pour les peuples comme pour les hommes, « la voie est avant la vérité9 ». Il faut se mettre en route, et, par l’effort convergent de tous, « devenu révélateur de certitude », fonder à nouveau l’union de foi, sans laquelle il n’est de vie, ni de force pour les sociétés.

- Augustin Cochin, Abstractions révolutionnaire et réalisme catholique, Desclée de Brouwer, Paris, 1935.↩

- M. Étienne Gilson et M. Jacques Maritain, par exemple : Cf. du premier L’esprit de la philosophie médiévale, Paris, 1932, 2 vol. in-8° ; et du second De la philosophie chrétienne, Paris, 1933, in-8°.↩

- Il est curieux de rapprocher de cette proposition celle où Platon oppose la νοήσις μετὰ λόγον à la δόξα μετ αὶσθήσεως άλόγον (Timée, 28a ; édit. Stallbaum, p. 15.) Il ne semble pas, cependant, qu’Augustin Cochin ait lu le Timée.↩

- Note de VLR.↩

- A. de Meaux, Augustin Cochin et la genèse de la Révolution, Paris, 1928, in-8°, p. 149.↩

- « Le catholicisme propose la seule idée de Dieu tolérable aujourd’hui dans un état bien policé. » (Charles Maurras, Romantisme et Révolution, Éd. Nouvelle librairie nationale, Paris, 1922, p. 275, Trois idées politiques, 1898, note III Les déistes.) [Note de VLR] ↩

- Cf. D. Cochin,Le Dieu allemand, Paris, 1918, in-8°, pp.12-13, Il est intéressant de rapprocher ce texte de ceux où A. Cochin parle de la doctrine sociologique ;↩

- VLR récuse expression très éloignée du vocabulaire de Cochin si elle est comprise en tant que « dignité ontologique » à la manière maçonnique.↩

- Allusion à la parole du Christ : « Ego sum via et veritas et vita ». Jean, XIV 6.↩