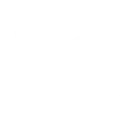

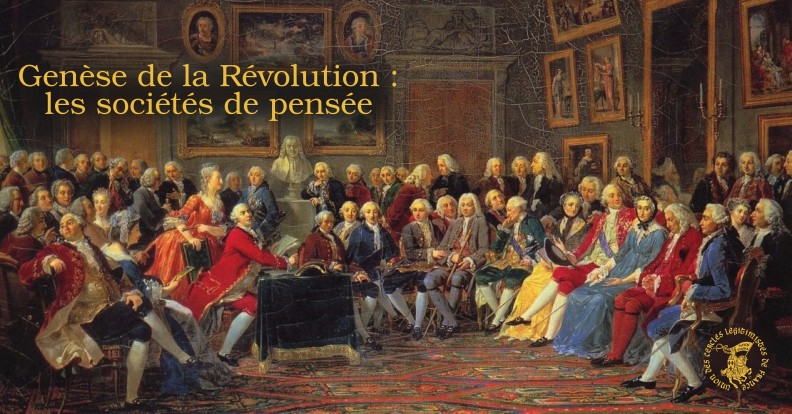

Lecture critique la Constitution de 1791 Pour expliquer le passage des Droits de l’Homme à la Terreur

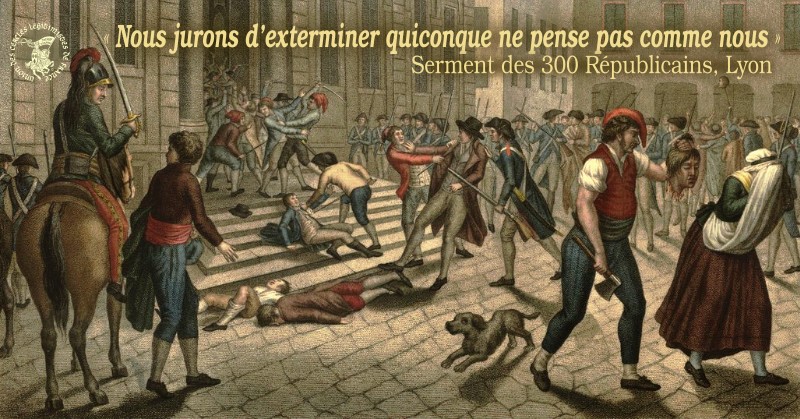

Le 17 juin 1789, par un véritable coup d’État, les États Généraux se déclarent Assemblée Nationale représentant la Nation, et se fixent la mission de rédiger la Constitution du royaume pour régénérer l’ordre public et pour maintenir les vrais principes de la monarchie. Lors du Serment du jeu de paume, ils jurent de rester assemblés […]